北条氏直について

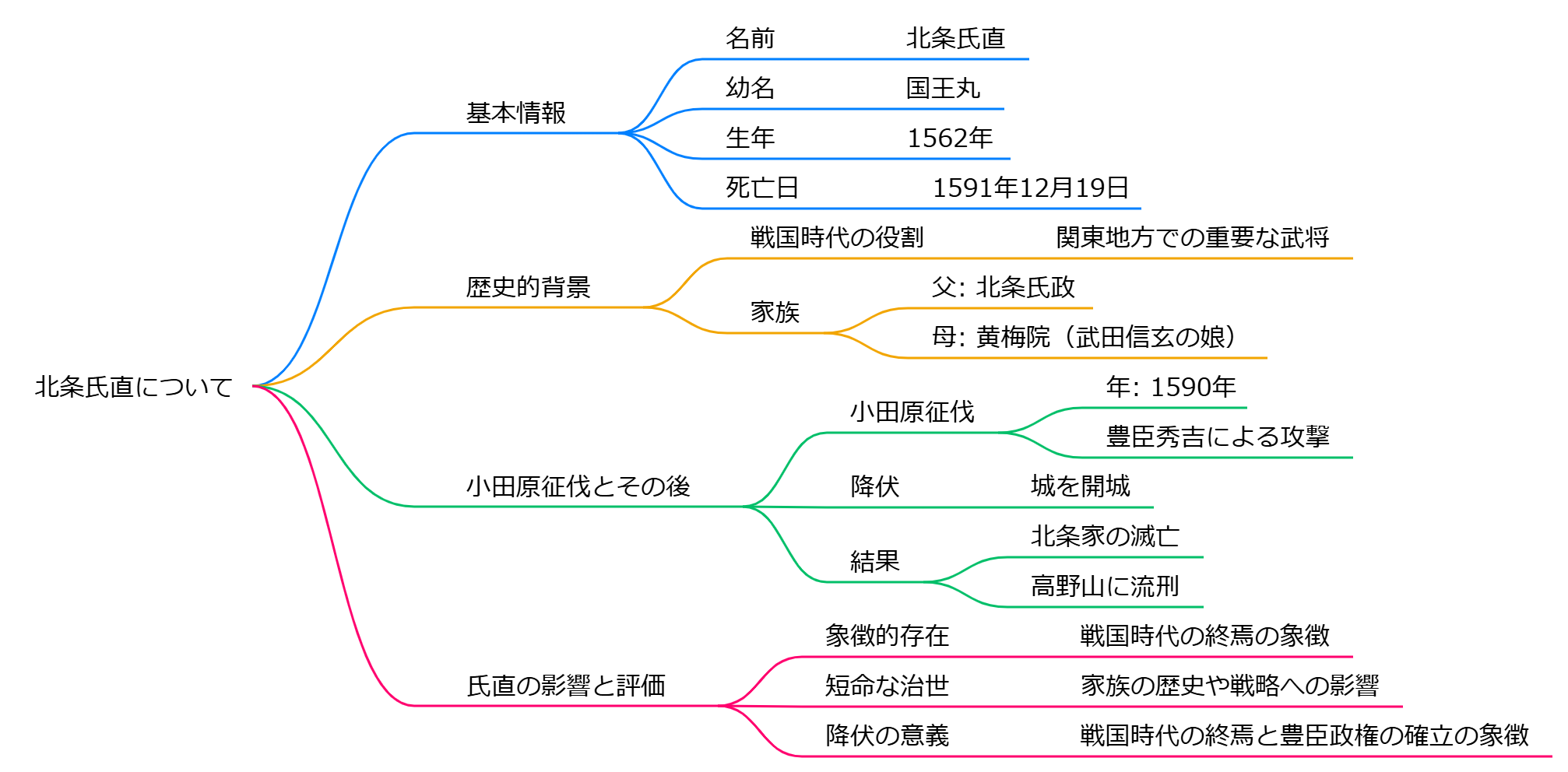

北条氏直(ほうじょう うじなお、1562年-1591年12月19日)は、後北条氏の第五代当主であり、幼名は国王丸です。

彼は父親である北条氏政と、母親が武田信玄の娘である黄梅院の子として生まれました。

1580年に家督を継承しましたが、実権は依然として父の氏政が握っていました。

歴史的背景

北条氏直は、戦国時代の関東地方で重要な役割を果たした武将であり、彼の家族は小田原を拠点とする大名家として知られています。

氏直は1582年に父の氏政と共に武田家を攻撃し、戦功を挙げましたが、彼の治世は豊臣秀吉の台頭とともに厳しいものとなりました。

小田原征伐とその後

1590年、豊臣秀吉は北条氏に対して小田原征伐を行い、氏直は城を開城して降伏しました。

この戦いにより、北条家は滅亡し、氏直は高野山に流されました。

彼はその後、流刑地で病死しましたが、彼の死後も北条家の名は日本の歴史において重要な位置を占めています。

氏直の影響と評価

北条氏直は、戦国時代の終焉を迎える中で、彼の家族が築いた勢力の象徴的な存在でした。

彼の治世は短命でしたが、彼の家族の歴史や戦略は、後の日本の歴史に大きな影響を与えました。

特に、彼の降伏は、戦国時代の終焉と豊臣政権の確立を象徴する出来事として記憶されています。

北条氏直

北条氏直

北条氏直(ほうじょう うじなお)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての日本の武将であり、後北条氏の第5代当主です。彼は1562年に生まれ、1591年に亡くなりました。氏直は、父である北条氏政と共に後北条氏の最大版図を築きましたが、外交の失敗により豊臣秀吉による小田原征伐を招き、北条氏の関東支配は終焉を迎えました。

## 生涯と業績

**家族背景と初期の活動**

氏直は相模国の小田原城で生まれ、母は武田信玄の娘・黄梅院です。彼は幼名を「国王丸」とし、1569年には今川氏真の養子となり、駿河を譲られることになりましたが、実際にはその領有権を得ることはできませんでした。

**北条家当主としての役割**

1580年に父から家督を継ぎ、名実ともに北条家の当主となりますが、実権は依然として父が握っていました。1582年には本能寺の変を受けて織田信長の部将・滝川一益を攻撃し、関東から追い出すことに成功します。また、信濃地方を制圧し、武田勝頼との争いにも関与しました。

**小田原合戦とその後**

1590年、小田原城に籠城し豊臣秀吉と戦いますが、最終的には敗北し、高野山に追放されました。この敗北は後北条氏の終焉を意味し、彼自身もその後の歴史に大きな影響を与えました。

## まとめ

北条氏直は、その短い生涯の中で多くの戦いと政治的な決断を経験し、日本の戦国時代における重要な人物でした。彼の統治下で北条家は最大版図を築いたものの、最終的には豊臣秀吉との対立が家族と領地の滅亡につながりました。

北条氏直が小田原城に籠城した理由は

北条氏直が小田原城に籠城した理由には、以下のような戦略的判断がありました:

## 過去の成功体験

北条氏は、かつて上杉謙信や武田信玄の大軍を小田原城での籠城戦で撃退した経験がありました。この成功体験を活かし、豊臣秀吉の大軍に対しても同様の戦術を採用しました。

## 長期戦による敵の消耗

籠城戦を選択することで、豊臣軍の食料や武器の不足を引き起こし、最終的に包囲を解いて撤退することを期待していました。

## 小田原城の堅牢さ

小田原城は以下の特徴を持つ難攻不落の城でした:

- 相模湾に面した丘陵地帯に築かれ、東側は海、西側は山に囲まれた天然の要塞

- 当時最大級の高さを誇る天守と、多くの櫓や門による防御施設

- 豊富な食料と水の備蓄による長期戦への対応

## 兵力差への対応

北条氏の軍勢は約5万6000人であり、秀吉軍の21万から22万人という圧倒的な兵力差に対して、正面から戦うのは不利だと判断しました。

## 関東諸大名の結束

北条氏は、配下の関東諸大名を小田原城に集結させることで、各地の城が寝返ることを防ぎ、結束を強めようとしました。

これらの理由から、北条氏直は小田原城での籠城戦を選択し、豊臣秀吉の大軍に対抗しようとしたのです。

小田原城が難攻不落とされる理由は

小田原城が難攻不落とされる理由は、以下の特徴によるものです:

## 地形と構造

小田原城は、自然地形を巧みに利用して設計されました。箱根外輪山から東に延びる丘陵先端部に位置し、関東ロームの地形を活かした防御性の高い構造となっています。

## 惣構(そうがまえ)

小田原城の最大の特徴は、城下町を含めて外側を堀で囲む「惣構」です:

- 総延長約9kmに及ぶ堀により、敵が城下町に近づくことすら困難でした。

- 城下の田畑も囲んでいたため、籠城中でも食料生産が可能でした。

- 本城が孤立しても長期戦に耐えられる構造となっていました。

## 北条流築城術

小田原城には、北条氏独自の築城技術が活用されていました:

- 土を切り盛りして造り上げる手法を基本としていました。

- 各曲輪を直線的で大規模な横堀と土塁で取り囲んでいました。

- 「障子堀」という北条氏特有の堀が発見されています。

## 高度な技術

小田原城には、当時の最先端技術が集約されていました:

- 築城技術

- 堀の技術

- 水の引き込み方

- 要害性・防御力のための仕掛け

- 籠城戦に必要な水の供給システム

- 食料の確保方法

これらの技術の高さにより、上杉謙信や武田信玄といった名だたる武将も攻め落とすことができませんでした。

## 戦略的価値

小田原城は、北条氏の関東支配の拠点として政治的・軍事的に重要な役割を果たしました。その難攻不落ぶりは、北条氏の支配を支える重要な要素となりました。

このように、地形を活かした構造、広大な惣構、北条流築城術、高度な技術、そして戦略的価値の高さが相まって、小田原城は「難攻不落の城」としての名声を獲得したのです。

北条氏直が籠城戦を選んだ他の要因は

北条氏直が小田原城での籠城戦を選んだ要因には、以下のようなものがありました:

## 防衛体制の強化

1. 堅固な城郭網:北条氏は小田原城を中心に、多数の支城を築き、効率的な防衛ラインを構築していました。

2. 小田原城の強化:天正18年(1590年)、氏直は小田原城に全長9kmに及ぶ大外郭を構築し、決戦に備えていました。

## 軍事的準備

1. 総動員体制:北条氏は領内100ヵ所に及ぶ支城の防備を固め、総動員態勢を整えていました。

2. 相互支援体制:重臣や一族の将を各支城に配置し、敵の攻撃時に相互支援できる体制を整えていました。

## 外交的要因

1. 秀吉との交渉決裂:氏直は秀吉と交渉を続けていましたが、最終的に決裂しました。

2. 勝算の存在:北条氏は自らの防衛体制に自信を持っており、籠城戦でも勝機があると判断した可能性があります。

## その他の要因

1. 領国の結束:北条氏は「国家」と自認するほどの強固な支配体制を築いており、これが籠城戦を可能にする基盤となりました。

2. 戦略的判断:各地の諸城に籠って防戦し、機会を見て反撃に転じる作戦を立てていました。

これらの要因が複合的に作用し、北条氏直は小田原城での籠城戦を選択したと考えられます。

小田原城の補給路が絶たれた具体的な方法は

豊臣秀吉は小田原城の補給路を以下の方法で絶ちました:

## 包囲戦略

1. **付城(つけじろ)の構築**:

秀吉軍は小田原城の近くに攻撃の拠点となる城を築き、城を取り囲みました。

2. **海上封鎖**:

相模湾に船を停泊させ、海からの補給路も遮断しました。

3. **長期包囲戦**:

天正18年(1590年)4月3日から7月5日まで、約3ヶ月にわたる包囲戦を展開しました。

## 効果的な軍事配置

- 豊臣方の軍勢は水陸あわせて約22万人を動員しました。

- 徳川家康らを先鋒とする秀吉の本陣は東海道に配置されました。

- 前田利家、上杉景勝率いる北国勢が上野国(群馬県)から北条氏の領国に侵攻しました。

これらの戦略により、小田原城は完全に孤立し、外部からの補給が不可能となりました。秀吉の大軍による包囲と補給路の遮断は、北条氏の長期籠城戦略を無効にし、最終的に北条氏直の降伏をもたらしました。

北条氏直が豊臣秀吉に降伏した理由は

北条氏直が豊臣秀吉に降伏した主な理由は以下の通りです:

1. 圧倒的な兵力差:秀吉軍は22万2000騎とも言われる大軍を率いて小田原征伐に臨みました。一方、北条氏の軍勢は3万5千騎程度であり、数の上で大きな差がありました。

2. 長期戦による消耗:秀吉は北条討伐に必要な大量の兵糧を準備し、長期戦に備えていました。小田原城は難攻不落と言われていましたが、包囲戦によって北条氏は消耗を強いられました。

3. 外交的孤立:秀吉は北条氏と敵対していた関東の大名たち(佐竹氏・結城氏・宇都宮氏)を味方につけることに成功しました。これにより、北条氏は外交的に孤立し、援軍を期待できない状況に陥りました。

4. 秀吉の巧みな戦略:秀吉は名胡桃城事件を口実に北条氏に宣戦布告しました。これは秀吉による巧妙な騙し討ちであり、北条氏はこの戦略的な動きに対応できませんでした。

5. 支城の陥落:北条氏が保有していた50以上の支城のうち、小田原城と忍城を除いてすべて落城しました。これにより、北条氏の防衛線は崩壊し、小田原城への包囲が強化されました。

これらの要因が重なり、北条氏直は最終的に豊臣秀吉に降伏せざるを得なくなったのです。

小田原合戦の結果が北条氏に与えた影響は

小田原合戦の結果は北条氏に壊滅的な影響を与えました。

## 北条氏の滅亡

天正18年(1590年)7月5日、北条氏直が豊臣秀吉に降伏し、小田原城が開城しました。これにより、北条氏5代100年の支配が終わりを迎えました。

## 主要人物の運命

- 北条氏政・氏照兄弟は自害しました。

- 最後の当主である北条氏直は降伏後、高野山に追放されました。

## 領地と権力の喪失

1. **領土の喪失**: 北条氏は関東地方を中心とする広大な領地を失いました。

2. **政治的影響力の消失**: 北条氏は豊臣政権下での政治的影響力を完全に失い、日本の政治舞台から姿を消すことになりました。

## 軍事的敗北

小田原城は北条氏が長年かけて強化してきた難攻不落の堅城でしたが、最終的に22万の豊臣軍に3ヶ月間耐えた後、開城せざるを得なくなりました。

## 同盟関係の崩壊

北条氏は徳川家康や伊達政宗と同盟関係を結んでいましたが、小田原合戦では:

1. 徳川家康は豊臣秀吉側として出陣しました。

2. 伊達政宗も豊臣秀吉に寝返りました。

この合戦の結果、北条氏は政治的・軍事的に完全に敗北し、戦国時代を通じて築き上げてきた権力と領土をすべて失うことになりました。

北条氏直と豊臣秀吉の戦いについて詳しく知りたい

北条氏直と豊臣秀吉の戦いについて詳しく知りたい

北条氏直と豊臣秀吉の戦いは、一般に「小田原合戦」または「小田原攻め」として知られる重要な戦国時代の戦いです。この戦いは天正18年(1590年)に行われ、豊臣秀吉の天下統一の最終段階となりました。

## 戦いの背景

豊臣秀吉は天下統一を目指す中で、関東の強大な勢力である北条氏の服属を求めていました。しかし、北条氏政・氏直父子は秀吉に対して否定的な態度を取り続けていました。

天正16年(1588年)、秀吉が聚楽第に後陽成天皇を招いた際、全国の諸大名に列席を命じましたが、北条氏政・氏直父子はこれに応じませんでした。

## 戦いの発端

戦いの直接的な引き金となったのは、天正17年(1589年)に起きた「名胡桃城事件」でした:

- 北条氏の家臣である猪俣邦憲が、豊臣方の真田昌幸の名胡桃城を攻撃、占領

- この事件は秀吉の出した惣無事令(私戦停止令)に違反

- 秀吉は北条氏を勅命に逆らう存在として糾弾

## 戦いの経過

1. 秀吉は天正17年(1589年)12月、小田原城を攻めるべく諸大名に動員令を発しました。

2. 秀吉は21万から22万とも言われる大軍を動員し、北条氏は約5万6000の軍勢で対抗しました。

3. 小田原城は難攻不落の堅城として知られており、過去に上杉謙信や武田信玄の攻撃も退けていました。

4. 秀吉軍は山中城、玉縄城、江戸城などの支城を次々と攻め落としていきました。

5. 秀吉は石垣山に一夜城を築き、北条軍の士気を下げる策を講じました。

## 戦いの結果

1. 天正18年(1590年)7月5日、北条氏直は豊臣秀吉に降伏し、小田原城は開城しました。

2. 秀吉は北条氏政に切腹を命じ、北条氏は滅亡しました。

3. この戦いにより、豊臣秀吉の天下統一が事実上完成しました。

## 戦いの意義

小田原合戦は、単なる北条氏の滅亡だけでなく、日本の歴史に大きな転換をもたらしました。この戦いにより、戦国時代が終わりを告げ、豊臣政権による全国統一が実現しました。また、戦後、秀吉は徳川家康を関東に転封し、後の江戸幕府成立の基礎を作ることになりました。

小田原合戦の具体的な戦闘の流れはどうだったのか

小田原合戦の具体的な戦闘の流れは以下のようでした:

1. 1590年3月、豊臣秀吉は約21〜22万の大軍を率いて北条氏討伐のために出陣しました。

2. 秀吉軍は三方向から関東に侵攻し、北条氏の支城を次々と攻略していきました。山中城、玉縄城、江戸城などが落城し、北条氏の勢力圏を縮小させていきました。

3. 前田利家の軍勢が北方から北条氏の支城を攻撃し、同時に相模湾を封鎖することで、小田原城を完全に孤立させる包囲網を形成しました。

4. 北条氏は小田原城に戦力を集結させ、籠城戦術を取りました。

5. 6月に入ると、秀吉は小田原城の西側に石垣山一夜城(石垣山城)を築城しました。この城は約80日で完成し、突如として現れたように見せることで北条軍の士気を下げる効果がありました。

6. 石垣山城に本陣を移した秀吉は、小田原城に見せつけるように毎夜宴を催し、北条軍の士気を更に低下させる心理戦を展開しました。

7. 秀吉軍は長期戦に備えた兵站・補給体制を整えており、農業スケジュールに縛られない専業兵士を擁していたため、北条氏を徐々に追い詰めていきました。

8. 最終的に、7月に北条氏直が投降し、小田原城は秀吉に明け渡されました。

この戦いは、秀吉の圧倒的な兵力と巧みな戦略によって、難攻不落と言われた小田原城を約3ヶ月で陥落させた重要な合戦となりました。

北条氏直が降伏した理由は何か

北条氏直が降伏した主な理由は以下の通りです:

1. 圧倒的な兵力差:豊臣秀吉は約18万から22万の大軍を動員したのに対し、北条氏は約5万の兵力しか持っていませんでした。

2. 長期包囲戦:秀吉軍による小田原城の完全包囲が3ヶ月以上続き、北条氏の戦力が消耗しました。

3. 支城の陥落:6月24日までに北条氏の支城が次々と落城し、残すは小田原城と忍城のみとなりました。

4. 内部の裏切り:重臣の松田憲秀が秀吉に内応しようとしたことが発覚し、北条方の家臣は疑心暗鬼に陥りました。

5. 戦況の悪化:秀吉が石垣山に城(一夜城)を築き、長期戦に備えたことで、北条氏の勝利の見込みが薄れていきました。

これらの要因が重なり、北条氏直は天正18年(1590年)7月5日に降伏を決意しました。氏直は自身の切腹により城兵の助命を条件に、城を明け渡して降伏しました。これにより、五代続いた戦国大名北条氏の支配に終止符が打たれました。

豊臣秀吉が小田原城を攻める際にどのような戦略を用いたのか

豊臣秀吉は小田原城攻めにおいて、以下のような巧妙な戦略を用いました:

## 包囲と孤立化戦略

1. 大軍による包囲:秀吉は約20万とも言われる大軍を動員し、小田原城を包囲しました。

2. 支城網の瓦解:北条氏が設けていた約50の支城を次々と攻略し、本城である小田原城を孤立させました。

3. 海上封鎖:相模湾を封鎖し、小田原城への補給路を断ちました。

## 心理戦

1. 石垣山城の築城:小田原城を見下ろす位置に、わずか3か月で石垣造りの陣城を築きました。これは北条軍の士気を下げる効果がありました。

2. 豪華な陣営生活:石垣山城に本陣を移した秀吉は、側室を呼び寄せ、茶会や能の興行を行い、将兵のために遊女街も設けるなど、悠々とした様子を見せつけました。

3. 北条家の菩提寺占拠:秀吉は北条家の菩提寺である早雲寺に本陣を置き、北条家の人々の心理的打撃を与えました。

## 外交戦略

秀吉は北条氏が頼みにする他の大名や諸勢力を次々に支配下に置き、北条氏の孤立を深めました。

## 長期戦略

秀吉は小田原城の難攻不落の性質を理解し、長期戦による降伏を狙いました。

これらの戦略により、秀吉は上杉謙信や武田信玄も落とせなかった小田原城を、最終的に無血開城させることに成功しました。秀吉の巧みな心理戦と圧倒的な動員力が、小田原攻略の成功につながったのです。

名胡桃城事件の詳細についてもっと知りたい

名胡桃城事件は、天正17年(1589年)11月3日に発生した、戦国時代末期の重要な出来事です。この事件は、北条氏の滅亡につながる重大な転機となりました。

## 事件の経緯

1. 背景:天正17年(1589年)、豊臣秀吉の仲裁により、上野国の領土問題が解決されました。上野国の3分の2は北条氏の領土、残りの3分の1は真田氏の領土と定められました。

2. 事件の発生:11月3日、北条氏邦の家臣である沼田城城主の猪俣邦憲が、真田氏の領土である名胡桃城を襲撃しました。

3. 攻略の手法:

- 名胡桃城番衆の中山九兵衛が内応し、真田昌幸の偽の命令書を作成しました。

- この偽命令書により、城主の鈴木重則(主水)を岩櫃城へ向かわせました。

- 鈴木重則が不在の間に、北条勢が城を占領しました。

4. 結末:

- 騙されたことに気づいた鈴木重則は名胡桃城に引き返しましたが、時すでに遅く、城は落とされていました。

- 鈴木重則は恥じて沼田城下の正覚寺で自害しました。

## 事件の影響

1. 豊臣秀吉の反応:

- 秀吉は激怒し、11月21日に真田昌幸に書状を送りました。

- 秀吉は、名胡桃城事件の犯人を成敗しない限り北条氏を赦免しないと宣言しました。

2. 北条氏の対応:

- 北条氏直は11月7日に弁明の書状を作成しましたが、秀吉には届きませんでした。

- 北条氏は関係者の引き渡しと処罰を拒否しました。

3. 小田原征伐への道:

- この事件が直接的なきっかけとなり、翌年の小田原征伐につながりました。

- 秀吉は北条氏との手切れ書を諸大名に配布し、事実上の北条討伐の決意を表明しました。

## 事件の解釈

通説では、猪俣邦憲の独断専行とされていますが、以下の点から北条氏の組織的な行動であった可能性も指摘されています:

1. 名胡桃城は北条氏にとって軍事上重要な「境目の城」であり、確保する必要がありました。

2. 北条氏は既に秀吉との軍事対決を決意していた可能性があります。

一方で、秀吉が事前に小田原攻めを計画していたという説もあります:

1. 名胡桃城事件の20日以上前に、秀吉が小田原攻めの準備を指示した書状が残されています。

2. 秀吉が真田氏と共謀して事件を誘発させた可能性も指摘されています。

この事件は、北条氏の政治的判断の誤りを示すとともに、豊臣秀吉の天下統一過程における重要な転換点となりました。

小田原合戦の結果、北条氏の影響力はどのように変わったのか

小田原合戦の結果、北条氏の影響力は完全に失われ、約90年にわたる関東支配が終焉を迎えました。

## 北条氏の滅亡

小田原合戦は以下のような結果をもたらしました:

1. 天正18年(1590)7月5日、北条氏直が豊臣秀吉に降伏し、小田原城が開城された。

2. 北条氏政と弟の氏照は切腹を命じられ、氏直は高野山へ追放された。

3. 約100日に及ぶ籠城戦の末、北条氏は滅亡した。

## 影響力の消滅

北条氏の影響力は以下のように変化しました:

1. 関東一円における北条氏の支配権が完全に失われた。

2. 戦国大名としての北条氏の存在が終わりを告げた。

3. 小田原を中心とした政治、経済、産業、文化の繁栄が終焉した。

## 戦国時代の転換点

小田原合戦の結果は、より広範な影響をもたらしました:

1. 豊臣秀吉による天下統一が達成された。

2. 北条氏の滅亡により、戦国時代の終焉が近づいた。

3. 関東地方の支配体制が大きく変わり、新たな秩序が確立された。

この戦いを機に、北条氏の約90年にわたる関東支配が終わり、豊臣政権下での新たな時代が始まったのです。

北条氏直が高野山に追放された経緯は

北条氏直が高野山に追放された経緯は

北条氏直が高野山に追放された経緯は、豊臣秀吉による小田原攻めの結果です。

## 小田原合戦の経緯

天正18年(1590年)、豊臣秀吉は北条氏に対して宣戦布告を行い、約21万から22万とも言われる大軍で小田原城を攻めました。北条氏は約5万6000の兵で籠城戦法を取りましたが、7月5日に氏直が降伏し、小田原城が明け渡されました。

## 北条氏の運命

1. 北条氏政(氏直の父)と北条氏照(氏政の弟)は、戦いの責任を取って処刑されました。

2. 氏直は降伏時の行動が秀吉に称賛され、命を助けられました。

## 高野山への追放

1. 秀吉は氏直の高野山への追放を決定しました。

2. 7月21日、氏直は高野山への蟄居の地へ向けて旅立ちました。

3. 氏直だけでなく、側近家臣ら30名が同行することになりました。

4. 氏直の妻である督姫は、小田原に入った家康のもとへとどめ置かれ、高野山には同行しませんでした。

この追放により、5代100年にわたって関東に覇を唱えた戦国大名北条氏の時代が終わりを迎えました。

## その後の展開

1. 天正19年(1591年)には家臣らや家康のとりなしもあって赦免運動が行われ、秀吉は氏直を許して1万石の所領を与えることを決定しました。

2. 氏直は秀吉の命令で大坂へと移り住み、羽柴氏の家臣として再出発を図りましたが、同年中に疱瘡を患い、30歳で生涯を終えました。

北条氏直の高野山追放は、豊臣秀吉による天下統一の過程で、最後まで抵抗した有力大名家の処遇として行われたものでした。

高野山での北条氏直の生活はどのようなものだった

北条氏直の高野山での生活は、以下のような特徴を持っていました:

## 謹慎生活の概要

北条氏直は天正18年(1590年)7月21日に小田原を出発し、8月12日に高野山に到着しました。高野山では高室院にて謹慎生活を送り、「見性斎」と称しました。

## 生活の特徴

1. **大規模な移動**: 氏直は一人で高野山へ向かったわけではありません。御一家衆や重臣、側近たち30人を含む総勢300名の大所帯で移動しました。

2. **短期間の謹慎**: 高野山に入った翌年には早くも赦免され、一万石を与えられて大名として復活しました。

3. **家族との別離**: 正室の督姫(徳川家康の娘)は小田原にとどまり、氏直と別居生活を送ることになりました。

4. **病と死**: 氏直自身や同行した若い家臣の中には、高野山で病のため亡くなる者もいました。

5. **政治的活動**: 天正19年(1591年)1月から、氏直は冨田一白と津田盛月を通して家康に口利きを依頼していました。

## 高野山での役割

高野山は「憎しみの連鎖を断つことができる場所」として機能し、氏直の命が助かっただけでなく、早期の赦免と大名としての復活につながりました。

このように、北条氏直の高野山での生活は、完全な隠遁生活というよりも、政治的な動きを伴う短期間の謹慎生活であったことがわかります。

高野山に追放された他の北条一族の成员は誰だった

高野山に追放された北条一族の成員には、北条氏直を中心とする多くの人々が含まれていました。具体的には以下のような人々が同行したと考えられます:

## 高野山への追放者

1. 北条氏直の叔父たち

2. 北条氏直の兄弟たち

3. 北条氏の重臣たち

天正18年(1590年)7月21日、北条氏直を含む大規模な集団が高野山へ向けて出立しました。この集団の規模については、以下のような記述があります:

- 約300人の大所帯

- 従者を含めた総勢50〜60名という推定もある

## 具体的な同行者

具体的な名前は限られていますが、以下の人物が高野山への追放に同行したことが分かっています:

- 北条氏直の側近家臣ら30名

また、高野山蟄居後の動向が分かっている人物として、以下が挙げられます:

- 北条(佐野)氏忠・氏光兄弟

- 北条(太田)氏房

- 北条(千葉)直重

- 北条直定

- 北条氏隆

## その他の関連人物

高野山への追放には直接同行しなかったものの、関連する人物として以下が挙げられています:

- 小笠原康広父子(縁戚)

- 蔭山氏広(縁戚)

これらの人々は、北条氏の主要な家族成員と忠実な家臣たちで構成されていたと考えられます。高野山への追放は、小田原合戦での敗北後、豊臣秀吉によって命じられたものでした。

北条氏直が高野山から小田原に戻ったという説はどの程度の信憑性がある

北条氏直が高野山から小田原に戻ったという説の信憑性は非常に低いと考えられます。以下の点からその理由を説明します。

1. **歴史的背景**: 北条氏直は1590年に豊臣秀吉の攻撃により小田原城を開城し、その後高野山へ追放されました。この時、氏直は義父である徳川家康の取りなしにより命を救われたものの、実際には高野山で蟄居生活を余儀なくされました。

2. **記録の欠如**: 高野山から小田原に戻ったという具体的な記録や証拠は存在しません。氏直は高野山での蟄居後、1591年に赦免されるまでの間、自由に移動することができなかったとされています。

3. **死去の経緯**: 彼は高野山で過ごした後、1591年11月4日に疱瘡で亡くなっています。この間、小田原に戻ったという記録はなく、彼の行動は高野山に限定されていたと考えられます。

以上の理由から、北条氏直が高野山から小田原に戻ったという説には信憑性がないと結論づけられます。

高野山での北条氏直の最期はどのようにだった

北条氏直の最期は、彼の人生の中で特に悲劇的な出来事として記録されています。彼は1590年の小田原征伐で豊臣秀吉に敗れ、父や叔父が切腹する中、徳川家康の娘婿であったため命を助けられ、高野山に蟄居することになりました。

## 高野山での生活

氏直は1590年7月21日に高野山へ向けて出発し、約300名の家臣と共に移動しました。彼は高野山の北条氏の塔頭「高室院」に隠れ住み、ここで数ヶ月を過ごしました。高野山では、彼は神仏への祈祷や生活の手配に追われながら、復活を目指して活動していました。

## 病気と死

しかし、1591年10月下旬に天然痘に罹患し、重篤な状態に陥ります。祈祷を行いましたが、状況は改善せず、1591年11月4日に30歳で亡くなりました。氏直の死因は天然痘であり、この病気は当時非常に危険なものでした。

## 死後の影響

氏直の死によって北条氏はその名跡を失い、彼の遺領は従弟である氏盛が継承しました。氏直が高野山で過ごした期間は短かったものの、彼の人生と北条家の運命に大きな影響を与えた出来事として歴史に刻まれています。

高野山に北条氏直が蟄居した理由は具体的に何だった

北条氏直が高野山に蟄居した具体的な理由は、1590年の豊臣秀吉による小田原攻めに敗れたことに起因します。この攻撃の結果、氏直の父である北条氏政と叔父の氏照は切腹を命じられましたが、氏直は義父である徳川家康の取り成しにより一命を助けられ、高野山での蟄居を命じられました.

具体的には、天正18年(1590年)7月5日に小田原城が開城され、氏直は降伏し、将兵の助命を請いました。その後、7月21日に高野山へ向けて出発し、約300名の家族や重臣たちと共に移動しました. 高野山は戦国時代に多くの武将が蟄居する場所として知られており、氏直もその一人となったわけです。彼は高野山で謹慎生活を送り、その後、1591年に赦免されて大坂に移りますが、同年11月に病で亡くなりました.

北条氏直が家康と通じた理由は

北条氏直が家康と通じた理由は

北条氏直が徳川家康と通じた理由は、主に以下の要因によるものです。

## 1. **政治的生存戦略**

北条氏直は、豊臣秀吉の台頭に対抗するために、家康との同盟を結ぶことが必要でした。家康は当時、東国の有力者であり、北条氏と連携することで秀吉に対抗する力を得ることができました。北条氏の戦力は約7万とされ、家康の4万と合わせれば、秀吉に対抗するための十分な戦力となる見込みがありました。

## 2. **婚姻関係の構築**

家康は自身の娘・督姫を氏直に嫁がせることで、両者の関係を強化しました。この婚姻は、徳川家と北条家の同盟を形成し、和平を実現させる重要な手段となりました。督姫との結婚によって、氏直は家康との関係を深め、政治的な安定を図ることができました。

## 3. **仲介役としての家康**

家康は北条氏との接触が容易であったため、彼らとの交渉や調整を行う仲介役として機能しました。特に、小田原合戦においては、家康が北条氏との連携を強化し、秀吉に対抗する姿勢を示しました。

## 4. **秀吉への対抗**

北条氏直と家康の同盟は、豊臣秀吉に対抗するための戦略的選択でもありました。秀吉が全国統一を進める中で、北条氏はその影響力を維持するために家康との連携が不可欠でした。

これらの要因から、北条氏直は徳川家康と通じることを選択し、その結果として両者の関係が強化されました。しかし最終的には、小田原合戦で敗れたことにより北条氏は滅亡し、この同盟も短命に終わりました。

北条氏直が家康と和睦した具体的な条件は

北条氏直と徳川家康の和睦は、天正13年(1585年)10月に成立し、以下の具体的な条件が定められました。

## 和睦の条件

1. **領土の分割**

- **甲斐国と信濃国**: 北条氏はこれらの領地を徳川氏に譲渡すること。

- **上野国**: 徳川氏が北条氏に譲渡し、特に真田昌幸が治める沼田領を含む形で北条が保持すること。

2. **婚姻関係の締結**

- 家康の娘である督姫を北条氏直の正室として輿入れさせること。この婚姻は両家の友好関係を深める重要な要素となりました。

この和睦は、戦国時代の緊張を緩和し、両家の間に安定した同盟関係を築くための重要なステップでした。しかし、上野国を巡る真田昌幸との対立は後々まで続くことになりました。

天正壬午の乱の詳細を知りたい

天正壬午の乱は、1582年(天正10年)6月から10月にかけて発生した、日本の戦国時代における重要な戦乱であり、主に旧武田領を巡って徳川家、上杉家、北条家が争った合戦の総称です。この乱は、織田信長の死後の混乱を背景にしており、特に信長が本能寺の変で討たれた後の権力空白を利用して各勢力が領土を拡大しようとした結果、激しい争いが繰り広げられました。

## 背景

- **信長の死**: 1582年6月2日、本能寺の変で織田信長が明智光秀に討たれました。この事件は日本全国に波紋を呼び起こし、特に信長が支配していた旧武田領(甲斐国、信濃国、上野国)での権力闘争が激化しました。

- **旧武田領の状況**: 武田勝頼が滅亡した後、その領土は織田家のものとなりましたが、信長の死によってその支配は不安定になり、各地で領有権を巡る争いが始まりました。

## 主要な勢力と戦闘

### 交戦勢力

- **徳川家**: 家康が指導し、旧武田領を獲得しようとしました。

- **上杉家**: 上杉景勝が中心となり、領土拡張を目指しました。

- **北条家**: 北条氏政と氏直が主導し、自らの勢力圏を拡大しようとしました。

### 戦闘の概要

- **若御子対陣**: 乱の中でも特に重要な戦闘であり、甲斐国の若神子で徳川家康と北条氏直が対峙しました。この戦闘は7月下旬から10月まで続きました。

- **その他の戦闘**: 各地で小規模な戦闘が発生し、多くの武将が参戦しました。真田昌幸などは情勢に応じて主君を変えながら自らの地位を確立しようとしました。

## 結果と影響

天正壬午の乱は最終的に北条・徳川間で講和が成立し、この乱によって徳川家は旧武田領の一部を確保することに成功しました。これにより、徳川家康はその後の日本統一に向けて重要な地位を築くこととなります。また、この時期には多くの武将たちが新たな同盟や敵対関係を形成し、日本各地で権力構造が大きく変わるきっかけとなりました。

北条氏直が家康と戦った理由は

北条氏直が徳川家康と戦った理由は、主に豊臣秀吉の権力拡大とそれに対する北条氏の抵抗、そして領土争いに起因しています。

## 背景

**豊臣秀吉の台頭**

豊臣秀吉は戦国時代の終息を目指し、全国の大名に対して従属を求めていました。特に関東地方では、北条氏が重要な勢力として存在しており、彼らは秀吉の支配を受け入れたくないと考えていました。

**名胡桃城事件**

北条氏直が家康と対立するきっかけとなったのは、天正17年(1589年)の名胡桃城事件です。この事件では、北条氏の家臣が真田昌幸の領地を侵略し、これが豊臣秀吉との関係を悪化させました。秀吉はこの事件を重く見て、北条氏に対して厳しい態度を取りました。

## 戦争の発端

**小田原合戦**

最終的に、北条氏直と家康との対立は、小田原合戦(1590年)に繋がります。北条氏は秀吉からの圧力に対抗し、徹底抗戦を決意しました。家康は当初は中立的な立場でしたが、最終的には秀吉側につくことになりました。

## 結論

北条氏直が徳川家康と戦った理由は、豊臣秀吉による圧力や領土争い、そして彼自身の独立性への執着から生じたものであり、小田原合戦によってその対立は決定的なものとなりました。

北条氏直が家康の次女と結婚した背景は

北条氏直が徳川家康の次女、督姫と結婚した背景には、戦国時代の複雑な政治状況と家康の外交戦略が大きく影響しています。

## 結婚の背景

### **1. 政略結婚としての意義**

督姫は1583年に北条氏直に嫁ぎましたが、この婚姻は徳川家と北条家の同盟を強化するための政略的なものでした。戦国時代において、大名同士の結婚は同盟を結ぶ重要な手段であり、家康もその戦略を積極的に活用していました。

### **2. 天正壬午の乱とその影響**

この結婚は、1582年の本能寺の変後に起こった天正壬午の乱という混乱した状況下で実現しました。信長の死によって旧武田領が混乱し、徳川と北条は領土拡大を狙って争っていましたが、最終的には和睦し、督姫の婚姻が決定されました。

### **3. 領土分割と和平**

婚姻に伴い、徳川と北条の間で領土分割が行われ、上野国を北条が、甲斐・信濃を徳川が支配することになりました。このような合意は、両家にとって安定した関係を築くために重要でした。

## 結論

督姫と北条氏直の結婚は、戦国時代特有の政略結婚であり、家康による巧妙な外交戦略の一環として位置付けられます。この婚姻によって両家は一時的な平和を享受しましたが、その後の歴史的展開によって北条氏は滅亡する運命にありました。

北条氏直が家康と対決した戦いはどれくらいの規模だったのか

北条氏直が徳川家康と対決した戦いは「小田原合戦」であり、これは1590年に行われました。この戦いは、豊臣秀吉が北条氏を滅ぼすために指揮したもので、規模は非常に大きなものでした。

## 小田原合戦の規模

- **豊臣軍の兵力**: 豊臣秀吉は、約21万から22万の兵を動員しました。この軍には、徳川家康や他の大名が参加し、まさに「戦国オールスター」とも言える豪華なメンバーが揃っていました。

- **北条軍の兵力**: 対する北条氏直は、約5万6000人の兵を動員したとされますが、実際には正規兵に加えて雇われの兵も含めて5万人以上いたとも言われています。

## 戦闘の経過

小田原城を中心に展開されたこの戦いでは、北条氏は持久戦を試みましたが、豊臣軍の圧倒的な兵力と戦略によって次第に劣勢となり、最終的には降伏しました。小田原合戦は1590年7月に終結し、北条氏直は降伏し、小田原城も開城しました。

## 結論

小田原合戦は、圧倒的な兵力差があったにもかかわらず、小田原城という堅城を守るために北条氏が選んだ重要な戦いであり、日本の戦国時代における歴史的な出来事でした。

北条氏直の生涯を描いた他の作品はある

北条氏直の生涯を描いた他の作品はある

北条氏直の生涯を描いた作品は多岐にわたります。以下にいくつかの代表的な書籍や漫画を紹介します。

## 書籍

1. **『戦国大名・北条氏直』**(著:黒田基樹)

- 北条氏直の生涯を詳細に描写し、彼が直面した歴史的背景や家族関係についても考察しています。特に、信長や秀吉、家康との関係に焦点を当てています.

2. **『北条五代』**(著:火坂雅志、伊東潤)

- 北条家の歴史を通じて氏直の位置づけを探る作品で、彼の政治的な役割や家族の影響を描いています.

3. **『シリーズ中世関東武士の研究 北条氏直』**

- 専門的な視点から氏直の軍事や外交政策を分析しており、彼の時代背景を深く理解するための資料となります.

## 漫画

1. **『逃げ上手の若君』**(著:松井優征)

- 北条家に関連するストーリーが展開されており、氏直も登場します。この作品は戦国時代の人物たちを描いたフィクションです.

2. **『新九郎、奔る』**

- こちらも北条家に関連する内容が含まれており、氏直について触れられることがあります.

これらの作品は、北条氏直という歴史的人物を多角的に理解するために役立ちます。

他に北条氏直の生涯を描いた映画やドラマはある

北条氏直の生涯を描いた映画やドラマには、以下の作品があります。

## **ドラマ**

1. **『どうする家康』 (2023年)**

- NHKの大河ドラマで、西山潤が北条氏直を演じています。物語では、氏直が父・氏政に異を唱えながら、義父である徳川家康と連携し北条家の存続を模索する姿が描かれています。

2. **『真田丸』 (2016年)**

- こちらもNHKの大河ドラマで、細田善彦が北条氏直を演じています。この作品では、氏直が父の影響下で無力感を抱えつつ、真田信繁との対立が描かれています。

これらの作品では、北条氏直の複雑な立場や内面的な葛藤、また彼が直面した歴史的な出来事が中心に描かれており、視聴者に彼の人物像を深く理解させる内容となっています。

小田原合戦の他の作品はある

小田原合戦に関連する作品は多岐にわたります。以下はその一部を紹介します。

## 書籍

- **『小田原合戦―豊臣秀吉の天下統一』**: 下山治久著のこの本では、小田原合戦の歴史的意義や北条氏の視点からの分析が行われています。

- **『北条氏滅亡と秀吉の策謀』**: 森田善明著で、北条氏の滅亡に至るまでの秀吉の策略を探求しています。

- **『小田原合戦と北条氏』**: 黒田基樹著で、小田原城の防衛と北条氏の抵抗を描いています。

## 映像作品

- **NHK大河ドラマ『どうする家康』**: 2023年放送のこのドラマでは、小田原合戦が重要なエピソードとして描かれ、豊臣秀吉と北条氏政の対立が中心テーマとなっています。

- **『武田信玄』**: NHK大河ドラマで、小田原攻めに関するエピソードが含まれています。

## YouTube動画

- **「もしも小田原の役で北条氏が勝っていたら?」**: この動画では、小田原合戦の結果が異なった場合のシナリオを考察しています。

- **歴史じっくり紀行**: 小田原合戦に関する詳細な解説や分析を提供する動画シリーズもあります。

これらの作品は、小田原合戦の歴史的背景や登場人物を深く掘り下げており、様々な視点からこの重要な戦いを理解する手助けとなります。

北条氏直の生涯を描いた小説はある

北条氏直の生涯を描いた小説はいくつかあります。以下に代表的な作品を紹介します。

## 1. **『戦国大名・北条氏直』**

著者:黒田基樹

この小説は、小田原北条家の五代目であり最後の当主である氏直の波乱に満ちた人生を描いています。氏直は短い30年の生涯の中で、信長や秀吉、家康との関係を通じて戦国時代の激動を生き抜きました。小田原合戦後の彼の政治的復活や不慮の死についても触れられています【1】【2】。

## 2. **『北条五代』**

著者:火坂雅志、伊東潤

この作品は、北条氏の初代から最後の五代目・氏直までを描いた歴史巨編です。火坂雅志が執筆を始めた後、急逝したため伊東潤が引き継ぎました。氏直の時代には豊臣秀吉による小田原征伐が始まり、その影響が詳細に描かれています【3】【9】。

## 3. **『天下一のへりくつ者』**

著者:佐々木功

この小説では、北条家当主・氏直が豊臣秀吉の大軍に包囲される中で、重臣・板部岡江雪がどのようにして逆転を図るかが描かれています。江雪は独特な発想と弁舌で氏直を支え、戦国時代の緊迫した状況を背景にした物語です【4】【8】。

これらの作品は、北条氏直という歴史的人物を深く理解するために役立ちます。

北条氏直の時代を描いた歴史ドキュメントはある

北条氏直の時代を描いた歴史ドキュメントには、以下の著作が特に注目されています。

## 実録 戦国北条記 戦史ドキュメント

- **著者**: 伊東潤

- **内容**: この作品は、北条氏の歴史を軍事面を中心に解説しており、初代伊勢宗瑞から五代北条氏直までの時代を扱っています。最新の研究資料に基づき、戦国北条氏の実態や魅力を詳しく描写しています。特に、関東における北条氏の戦略や合戦について詳述されています。

## 北条氏直 シリーズ・中世関東武士の研究

- **編集**: 黒田基樹

- **内容**: このシリーズでは、北条氏直に関する詳細な研究が行われており、軍事や外交、領国支配など多角的な視点から考察されています。特に小田原合戦や後北条氏と徳川家康との関係についても深く掘り下げています。

これらのドキュメントは、北条氏直の時代を理解するために非常に有益であり、戦国時代の日本における北条氏の役割を知る手助けとなります。

北条氏直の生涯を描いた漫画はある

北条氏直の生涯を描いた漫画は、いくつか存在します。以下に代表的な作品を紹介します。

- **「北条氏直の生涯」**: 戦国時代の最後を生きた北条氏直の波乱に満ちた30年の人生を描いた作品です。彼の政治的な関係や戦争、特に信長、秀吉、家康との関わりが詳細に描かれています。この作品は、氏直の知られざる側面を探る内容となっています。

- **「逃げ上手の若君」**: この漫画は、北条氏直を含む後北条氏の興亡を描いており、彼の生涯やその時代背景がストーリーに組み込まれています。

これらの作品は、北条氏直について学ぶために有用であり、彼の歴史的な重要性を理解する手助けとなります。