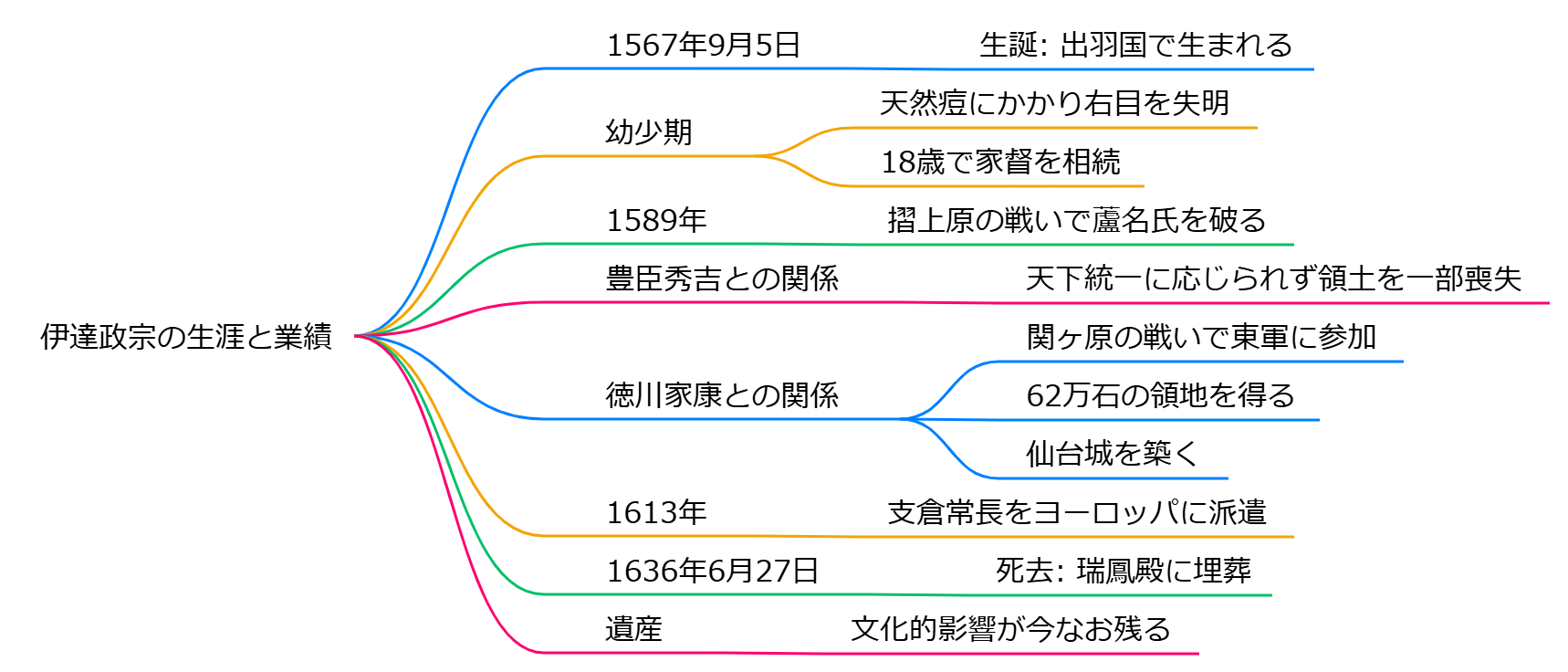

伊達政宗の生涯と業績

伊達政宗(だてまさむね)は、1567年9月5日に出羽国(現在の山形県)で生まれ、1636年6月27日に亡くなった戦国時代の大名であり、江戸時代の仙台藩初代藩主です。

彼は「独眼龍」として広く知られ、戦国時代の奥羽地方で重要な役割を果たしました。

幼少期と家督相続

政宗は幼少期に天然痘にかかり、右目を失明しました。

この経験は彼の性格に影響を与え、内向的な性格を形成したと言われています。

彼は18歳で伊達家の家督を相続し、すぐに領土拡張に乗り出しました。

1589年には「摺上原の戦い」で蘆名氏を破り、福島県と宮城県にまたがる広大な領土を手に入れました。

豊臣秀吉と徳川家康との関係

政宗は豊臣秀吉の天下統一の際に、彼の要請に応じることができず、結果的に領土の一部を失うことになりました。

秀吉の死後、政宗は徳川家康に仕官し、関ヶ原の戦いでは東軍に参加しました。

この戦いで彼は62万石の領地を得ることができ、仙台城を築いて仙台藩の基盤を固めました。

文化と貿易の推進

政宗は政治的な手腕だけでなく、文化的な側面でも重要な人物でした。

彼は南蛮貿易を推進し、1613年には支倉常長をヨーロッパに派遣しましたが、キリスト教に対する幕府の弾圧により、貿易の目的は達成できませんでした。

政宗の治世下で仙台藩は経済的に発展し、江戸に米を供給する重要な地域となりました。

死と遺産

政宗は1636年に亡くなり、瑞鳳殿に埋葬されました。

彼の死後も、伊達家は仙台藩の支配を続け、政宗の文化的な影響は今なお残っています。

政宗は戦国時代の大名の中でも特に記憶される存在であり、彼の生涯は日本の歴史において重要な位置を占めています。

伊達政宗

伊達政宗

伊達政宗(だて まさむね)は、戦国時代の著名な武将であり、出羽国(現在の山形県)と陸奥国(宮城県・福島県)の大名として知られています。彼は伊達氏の第17代当主であり、仙台藩の初代藩主でもあります。政宗は「独眼竜政宗」としても知られ、その生涯は政治、軍事、文化の多方面にわたる影響を及ぼしました。

## 生涯と業績

**家督相続と早期の成功**

政宗は1584年に父・輝宗から家督を相続し、わずか17歳で伊達家の当主となりました。彼は19歳で南奥州を支配し、1589年には摺上原の戦いで蘆名氏を滅ぼし、奥州平定を達成しました。政宗はその後、仙台城を築き、仙台を東北地方の中心地として発展させました。

**豊臣秀吉との関係**

豊臣秀吉との関係も重要であり、政宗は秀吉に対しても強い姿勢を示しました。彼は処刑される危機に直面した際、「私の首を刎ねたら良い」と豪胆に言い放ち、その結果、減封処分に留まりました。

## 文化的貢献

政宗は政治的・軍事的な業績だけでなく、文化人としても知られています。彼は仙台を文化的な都にするために、多くの職人や文化人を招き入れました。特に桃山文化の影響を受けた豪華な建築や美術が特徴です。政宗が育んだ文化は後の藩主にも受け継がれ、仙台から全国へ広がりました。

## 結論

伊達政宗は、その卓越した政治力と軍事的才能により、戦国時代の日本で特異な地位を築いた人物です。また、彼の文化的な影響は今なお仙台や東北地方に色濃く残っています。政宗の生涯は、「もう20年早く生まれていれば天下を取れた」と評されるほど、その潜在能力が高く評価されています.

伊達政宗の独眼はどのようにして失ったの

伊達政宗が片目を失ったのは、幼少期に天然痘に感染したことが原因です。彼は5歳の頃にこの病気を患い、右目に膿疱ができた結果、視力を失いました。政宗自身も後に、「私の目が見えないのは生まれつきではなく、疱瘡を煩い、目に悪瘡が入ってこのようになった」と語っています。

また、政宗の家臣である片倉小十郎は、彼が片目のことで強いコンプレックスを抱いているのを見て、思い切った行動に出ました。小十郎は政宗の右目を自らの小刀で抉るという手術を行ったとされています。これにより政宗は、敵に目を掴まれる危険を避けるため、視力を完全に失うことを選んだとも言われています。この出来事は彼の人生や武将としての道に大きな影響を与えました。

伊達政宗が独眼竜と呼ばれた理由は

伊達政宗が「独眼竜」と呼ばれる理由は、彼の片目の視力喪失と、それに関連する文化的背景に起因しています。

## **片目の視力喪失**

政宗は幼少期に天然痘にかかり、その結果右目を失いました。このため、彼は「独眼」として知られるようになりました。

## **詩による命名**

「独眼竜」という呼称は、江戸時代後期の儒学者・頼山陽の詩「多賀城瓦硯歌」に由来します。この詩では、政宗を念頭に「河北終に帰さん独眼竜」と表現されており、頼山陽はこの名前が中国の武将・李克用のあだ名であることにも言及しています。李克用も片目であったため、政宗と彼が重ねられたと考えられています。

## **文化的意義**

政宗はその隻眼にもかかわらず、戦国時代の有力な大名として名を馳せました。彼の片目は、一般には見えないものを見通す霊的な力を象徴するとも考えられています。政宗自身が李克用に関する知識を持っていた可能性もあり、彼は自らをこの伝説的な武将になぞらえていたかもしれません。

このように、「独眼竜」という異名は、伊達政宗の特異な背景や文化的な意味合いを反映したものであり、彼はその生涯を通じて戦国時代の象徴的存在となりました。

伊達政宗の独眼が戦略にどのように影響したの

伊達政宗の独眼が彼の戦略に与えた影響は、彼のリーダーシップスタイルや戦術において重要な役割を果たしました。

## **独眼の象徴性**

政宗は幼少期に右目を失い、そのため「独眼竜」と呼ばれるようになりました。この異名は、彼の不屈の精神と戦闘力を象徴し、敵にも味方にも強い印象を与えました。片目であることが彼に対する同情や驚きを生み出し、敵軍が彼を過小評価する要因ともなりました。

## **戦術的アプローチ**

政宗は、独自の戦術を展開し、特に奇襲や迅速な部隊展開を得意としました。彼の片目は、敵に対して恐怖の象徴となり、これを逆手に取る形で多くの戦闘で勝利を収めました。例えば、彼は夜襲や地形を利用した戦術を駆使し、敵軍に対して有利な状況を作り出しました。

## **外交と政治的手腕**

政宗はまた、外交面でもその独自性を発揮しました。父から受け継いだ外交手腕とともに、自らの独眼という特徴を活かし、他国との交渉や同盟形成においても強い個性を示しました。特にスペインとの貿易や軍事同盟を模索したことは、当時としては非常に革新的な試みでした。

## **結論**

伊達政宗の独眼は、単なる身体的特徴ではなく、彼の戦略やリーダーシップに深く根ざした重要な要素であり、その影響は歴史的にも大きな意味を持っています。彼の独自の戦術と果敢な姿勢は、戦国時代の武将として際立った存在となりました。

伊達政宗の独眼が映画やドラマでどのように描かれたの

伊達政宗の独眼は、映画やドラマにおいて非常に象徴的な要素として描かれています。特に1987年に放送されたNHK大河ドラマ『独眼竜政宗』がその代表例です。

## 大河ドラマ『独眼竜政宗』

**放送概要**

このドラマは1987年から1988年にかけて放送され、主演は渡辺謙が務めました。政宗の生涯を描いたこの作品は、視聴率39.7%という高評価を得ており、戦国時代の奥州を舞台にした物語が展開されます。

**独眼の描写**

政宗は幼少期に天然痘によって右目を失い、この特徴が彼のキャラクター形成に大きな影響を与えました。ドラマでは、彼の独眼が彼の強さや戦略的思考を象徴するものとして描かれています。特に「独眼竜」というニックネームは、彼の勇猛さを強調する重要な要素です。

**視覚的演出**

政宗の黒い甲冑と眼帯姿は、視覚的なインパクトを持ち、彼のキャラクターを際立たせています。ただし、歴史的には政宗が眼帯を着用していた証拠はなく、このイメージは主にドラマや映画によって作り上げられたものです。彼自身は両目が見えるように描かれることを望んでいたとも言われています。

## 文化的影響

**名場面とキャラクター**

『独眼竜政宗』では、数々の感動的なシーンが展開され、政宗の内面的な葛藤や成長が描かれています。特に父親との関係や家族への思いが重要なテーマとなっており、視聴者に深い印象を与えました。

**後世への影響**

このドラマは日本のテレビ史においても特筆すべき作品となり、その後も多くの作品で伊達政宗が取り上げられています。彼のキャラクターは日本文化における象徴的存在となり、多くのファンを魅了しています。

## 結論

伊達政宗の独眼は、映画やドラマで彼のキャラクターと物語展開に重要な役割を果たしています。特に『独眼竜政宗』では、その視覚的特徴と共に内面的な葛藤が描かれ、多くの視聴者に感動を与えました。このような描写は、日本の歴史的人物への理解と興味を深める要素となっています。

伊達政宗が独眼を隠すために使った方法は

伊達政宗が独眼を隠すために用いた方法には、いくつかの戦略がありました。

1. **内面的な強さの強調**: 政宗は、失った目を持つことで見えないものを見る霊的な力を持つと信じられていた時代背景を利用しました。彼はこの特性を逆手に取り、武将としての存在感を高めることに成功しました。

2. **豪華な衣装と装飾**: 政宗は派手な衣装や装飾品を好み、視覚的な印象を強めることで、独眼であることを目立たなくする助けとなりました。彼の外見は、周囲の人々に強い印象を与え、その存在感を増しました。

3. **文化的活動への参加**: 彼は和歌や茶道、能楽などの伝統文化にも秀でており、これらの活動によっても社会的評価を高めました。文化人としての地位を確立することで、独眼という特徴に対する偏見を和らげる役割も果たしました。

これらの方法により、政宗は自身の独眼という特徴を巧みに隠しつつ、その存在感と影響力を維持しました。

伊達政宗の独眼が戦国時代にどのように見られたの

伊達政宗の独眼は、戦国時代において特異な存在感を持ち、彼の武将としての力やカリスマ性を象徴する要素と見なされていました。政宗は幼少期に天然痘を患い、右目の視力を失ったことから「独眼竜」と呼ばれるようになりました。この隻眼は、当時の人々にとって特別な意味を持ち、目の不自由な人には霊的な力があると信じられていました。

政宗は内向的な性格であり、片目を失ったことで自信を失う一面もありましたが、彼の成長過程では多くの影響力のある人物が支えとなり、最終的には奥州藩を率いる強いリーダーへと成長しました。彼はまた、派手な服装や独特なスタイルで知られ、「伊達者」として注目されました。このような外見は、彼自身や奥州藩の存在をアピールするための戦略でもありました。

政宗の独眼は、彼が戦国時代においてどのように見られていたかを理解する上で重要な要素であり、その存在感は彼の政治的・軍事的な影響力を強調するものとなっていました。

伊達政宗が独眼竜と呼ばれた理由は

伊達政宗が独眼竜と呼ばれた理由は

伊達政宗が「独眼竜」と呼ばれる理由は、彼の隻眼の状態と、その異名の文化的背景に由来しています。

## **隻眼の由来**

政宗は幼少期に天然痘にかかり、右目の視力を失いました。このため、彼は「独眼」として知られるようになりました。

## **異名の文化的背景**

「独眼竜」という異名は、江戸時代後期の儒学者・頼山陽による詩に初めて見られます。彼の詩「多賀城瓦硯歌」では、政宗を指して「河北終に帰さん独眼竜」と表現されており、ここで李克用という歴史上の人物になぞらえています。李克用は唐末期の武将で、隻眼であったことから「独眼竜」と呼ばれていました。

## **政宗との関連**

政宗自身が李克用を知っていた可能性もあり、彼は教養人であったため、漢籍から影響を受けていたと考えられています。政宗は黒い甲冑を着用し、黒い部隊を編成したことも、李克用の軍団との関連があるとされています。

このように、「独眼竜」という称号は、政宗の隻眼であることと、彼が持つ英雄的なイメージを結びつけたものです。

伊達政宗が独眼竜と呼ばれた他の理由は

伊達政宗が「独眼竜」と呼ばれる理由には、彼の隻眼の状態に加え、文化的および歴史的な背景が含まれています。

## 隻眼の由来

政宗は幼少期に天然痘にかかり、右目の視力を失いました。このため、彼は「独眼」の武将として知られるようになりました。この隻眼の状態は、彼に特別な霊力や洞察力を持つという文化的信念と結びついています.

## 李克用との関連

政宗が「独眼竜」と称される背景には、中国の後唐の武将・李克用との関連があります。李克用もまた「独眼竜」と呼ばれ、彼の軍団が黒い衣装を纏っていたことが政宗にも影響を与えたと考えられています。政宗は教育者から李克用について教わり、自らを彼になぞらえた可能性があります.

## 文化的影響

江戸時代後期の詩人・頼山陽による詩「多賀城瓦硯歌」が、政宗を「独眼竜」として言及した初見です。この詩では、政宗の存在感や英雄性が強調されており、彼が文武両道の人物であったことを示しています. また、政宗は隻眼の行者・満海上人の生まれ変わりであるという伝説も存在し、これも彼の神秘的なイメージを助長しています.

これらの要素から、伊達政宗は単なる隻眼の武将ではなく、文化的な象徴として「独眼竜」という異名を持つに至ったと言えます。

李克用と伊達政宗の共通点は

李克用と伊達政宗の共通点は、主に以下のような点に見られます。

## **1. 隻眼の武将**

- **独眼竜の異名**: 両者ともに片方の目に障害を持ち、「独眼竜」と呼ばれています。李克用は目が小さく、伊達政宗は天然痘によって右目を失明しました。この異名は彼らの武将としてのアイデンティティを象徴しています。

## **2. 軍事的才能と影響力**

- **強力な軍団の指揮**: 李克用は後唐の始祖として、強力な軍団「鴉軍」を率いて敵を圧倒しました。伊達政宗もまた、東北地方での戦闘や外交において優れた能力を発揮し、特に摺上原の戦いで大きな勝利を収めました。

## **3. 教育と影響**

- **虎哉宗乙との関係**: 伊達政宗は師である虎哉宗乙から李克用について学び、その教えが彼の成長に影響を与えました。政宗は李克用の物語から勇気を得て、自身のリーダーシップスタイルを形成したとされています。

## **4. 野心と権力への欲求**

- **天下統一への志向**: 両者ともに強い野心を持っていました。李克用は皇帝にまで上り詰め、政宗もまた天下を狙う意欲がありましたが、最終的には江戸時代に仙台藩62万石の藩主として内政改革に力を入れました。

これらの共通点から、李克用と伊達政宗は異なる時代や文化においても類似した特徴や価値観を持つ人物であったことが明らかです。

伊達政宗が独眼竜と呼ばれた他の例は

独眼竜という異名は、隻眼の武将に付けられることが多く、特に伊達政宗が有名ですが、他にもこの称号が使われた例があります。

## 1. 李克用

独眼竜の初見は、中国後唐の太祖である李克用に由来します。彼は片目であったため「独眼竜」と呼ばれ、9世紀末に活躍した武将として知られています。李克用は黒い軍団を率いて敵を恐れさせ、その名声は後世にまで伝わりました。

## 2. 日本の他の隻眼の武将

日本の歴史においても隻眼の武将が存在しますが、「独眼竜」という称号を持つ者は少数です。伊達政宗以外では、彼に影響を受けた武将や文人が彼を称える際にこの呼称を使うことがありますが、特定の人物が「独眼竜」として広く認識されることはありません。

## 3. 文献における使用

江戸時代後期の文人、頼山陽が詩の中で政宗を「独眼竜」と表現し、彼自身が李克用に自らをなぞらえていた可能性もあります。このように、文献や詩を通じて伊達政宗と李克用の関連性が強調されています。

このように、「独眼竜」という称号は主に伊達政宗と李克用に関連しており、他にはあまり例が見られません。

伊達政宗が独眼竜と呼ばれた他の詩や書籍にはどんな記述がある

伊達政宗が「独眼竜」と呼ばれることに関連する詩や書籍には、彼の生涯や精神を描写したものが多く存在します。以下にいくつかの代表的な例を挙げます。

## 辞世の句

1. **「曇りなき心の月を先立てて浮世の闇を照らしてぞ行く」**

- **現代語訳**: 先の見えない暗闇の世を、心の中の雲一つない月明かりを頼りに歩んできた。

- **解説**: この句は、孤高の精神を表現しており、政宗が信じる道を進む姿勢を象徴しています。

2. **「くらき夜に真如の月をさきたててこの世の闇を晴してそ行く」**

- **現代語訳**: 暗い夜に、真理の月明かりを頼りとして、この世の闇を晴らしてゆく。

- **解説**: こちらは彼が死に近い時期に書かれたもので、より穏やかな心情が表れています。

## 書籍

- **『独眼竜政宗』**(著:三好京三)

- 内容: 伊達政宗の生涯を壮大なスケールで描写し、彼が秀吉や家康にどれほど恐れられていたかを詳細に説明しています。この本は政宗のリーダーシップや戦略的思考についても触れています。

- **『独眼竜政宗(上)』**(著:早乙女貢、安彦勝博)

- 内容: 政宗が疱瘡によって右目を失った経緯から始まり、彼が国盗りに明け暮れる姿を描いています。彼の不屈の精神と戦国時代での活躍が詳細に語られています。

## 漢詩と和歌

- 伊達政宗は漢詩や和歌にも優れた才能を持ち、多くの作品が残されています。特に、司馬遼太郎は政宗の詩心について「古代中国の曹操にも比肩すべきもの」と評価しています。

これらの詩や書籍は、伊達政宗が「独眼竜」として知られる所以や、彼の人生観、哲学、文化人としての側面を深く理解するための重要な資料となっています。

伊達政宗が独眼竜と呼ばれた他の文化的な影響は

伊達政宗が「独眼竜」と呼ばれることには、彼の文化的影響が大きく関与しています。政宗は戦国時代の大名としてだけでなく、文化人としても高く評価されており、彼の独特な個性と文化的貢献は後世に多大な影響を与えました。

## 文化的影響の要素

**1. 文化の再興と発展**

政宗は、古代から続く東北地方の文化を再興し、上方の桃山文化の影響を受けて豪華絢爛な文化を育みました。彼は仙台を新たな文化の中心地として位置づけ、伝統的な文化を基盤にしながらも独自の斬新さを取り入れました。

**2. 伝統芸能への寄与**

政宗は和歌、連歌、茶道、能楽などの伝統芸能に深い関心を持ち、これらを奨励しました。彼自身がこれらの文化に精通しており、当時の一流の文化人との交流を通じてその素養を磨きました。

**3. 国際性と南蛮文化の影響**

政宗は南蛮文化にも強い関心を示し、西洋との交流を図りました。これにより、仙台には国際的な視野が広がり、多様な文化が融合する土壌が形成されました。

## 影響の広がり

**1. 後世への継承**

政宗の文化的遺産は、二代忠宗や三代綱宗など後の藩主によって受け継がれ、さらに発展しました。彼らも政宗が築いた豪華で洗練された文化を引き継ぎ、新たな建造物や工芸品を生み出しました。

**2. 庶民への普及**

政宗が育んだ文化は武士階級だけでなく、庶民にも広まりました。仙台藩で培われた工芸品や伝統行事は地域社会に根付き、今日でも多くの人々に親しまれています。

伊達政宗はその独自性と豊かな文化的背景によって、「独眼竜」という異名以上に、日本史における重要な文化的象徴となっています。彼の影響は現在でも多くの面で感じられ、その存在は日本文化の中で生き続けています。

伊達政宗と最上義光の関係はどうだったの

伊達政宗と最上義光の関係はどうだったの

伊達政宗と最上義光の関係は、血縁関係と政治的対立が絡み合ったものでした。

## **親族関係**

最上義光は伊達政宗の伯父であり、義光の妹である義姫が政宗の母です。このため、二人は親族としての絆を持っていました。彼らの交流はあまり知られていないものの、文献には義姫を介した心の交流が記録されています。政宗が15歳の時に義光に和歌を送ったこともあり、初期には良好な関係が築かれていました。

## **政治的対立**

しかし、時が経つにつれて、両者は敵対することになります。特に1588年には、大崎家を巡る争いで最上義光が伊達政宗と対立し、両者は軍事的に衝突する寸前まで至りました。この対立は、最上家と伊達家の境界における緊張を引き起こし、義姫が和平を仲介する場面もありました。最終的には、義姫の説得によって衝突を回避することができましたが、このような状況は両者の関係を複雑にしました。

## **結論**

伊達政宗と最上義光は、親族としての絆を持ちながらも、戦国時代特有の権力争いによって敵対することとなりました。彼らの関係は、戦国大名同士の競り合いと家族間の情愛が交錯した興味深い歴史的背景を持っています。

伊達政宗と最上義光の関係は、戦国時代の他の武将と比べて特徴があったの

伊達政宗と最上義光の関係は、戦国時代における他の武将との関係と比べて特異な点がいくつかあります。

## **血縁関係**

伊達政宗と最上義光は伯父と甥の関係にあり、義光の妹である義姫が政宗の母です。この血縁関係は、彼らの交流に深い影響を与えました。義光は政宗に対して特別な感情を持っており、彼が15歳の時に和歌を贈った記録も残っています。

## **敵対と協力**

両者はしばしば敵対しながらも、時には協力することもありました。1588年には出羽国中山で政宗と義光が敵対しましたが、その際、義姫が和平を仲介するために介入したことがあります。このように、戦国大名同士の競り合いがあったものの、家族の絆を重視する姿勢も見られました。

## **政治的な駆け引き**

最上義光は独自の勢力を持ち、伊達家との関係を巧みに操っていました。彼は伊達政宗との対立が避けられない状況においても、家族としての絆を意識しながら行動していました。徳川家康からも「親類同士、仲良くしてくれ」と手紙が送られるなど、周囲からも注目される存在でした。

## **結論**

このように、伊達政宗と最上義光の関係は単なる戦国武将同士の敵対ではなく、血縁による深い絆と政治的な駆け引きが交錯する複雑なものでした。彼らの交流は、戦国時代の他の武将との関係とは異なる特徴を持っており、その背景には家族としての感情や歴史的な文脈が存在します。

最上義光と伊達政宗の関係が変わり、戦争になった理由は

最上義光と伊達政宗の関係が変わり、戦争に至った理由は以下の通りです。

## 1. **初期の友好関係**

最上義光と伊達政宗は、義光の妹である義姫を介して親族関係にあり、当初は友好関係を築いていました。しかし、次第に状況が変化していきます。

## 2. **領土争いと同盟の破綻**

両者の間で領土を巡る争いが発生し、特に伊達政宗の家臣が最上側に寝返る事態が影響しました。このことにより、最上氏と伊達家の同盟関係は完全に破綻し、最上義光は大崎氏や蘆名氏と連携して伊達政宗に対抗する形となりました。

## 3. **大崎合戦と代理戦争**

1588年、最上義光は大崎義隆を支援し、政宗との間で直接的な衝突が発生しました。この戦いは、大崎家中の内紛から派生したものであり、両者の戦争は代理戦争の様相を呈しました。政宗は氏家吉継を支持し、義光は義隆を支援する形で対立が深まりました。

## 4. **母・義姫の介入と一時的な停戦**

この緊張状態の中で、伊達政宗の母である義姫が和平交渉を試み、一時的には衝突を回避することに成功しました。しかし、この和睦も長続きせず、根本的な対立は解消されませんでした。

## 5. **結論**

最上義光と伊達政宗の関係が変わり、戦争に至った背景には、領土争いや家臣の寝返り、親族としての複雑な感情が影響しています。これらが重なり合い、最終的には戦争という形で結実しました。

伊達政宗が最上義光に援軍を送った理由は

伊達政宗が最上義光に援軍を送った理由は、主に以下の要因によります。

## 背景

1. **最上義光の危機**: 慶長5年(1600年)、上杉軍が最上領に侵攻し、最上義光は窮地に立たされていました。彼は、上杉軍に対抗するために援軍を求める必要がありました。

2. **血縁関係**: 最上義光は政宗の叔父であり、義姫という共通の親を持つため、家族としての絆もありました。この血縁関係は、援軍派遣の決定に影響を与えました。

## 援軍派遣の決定

- **援軍要請**: 最上義光は、彼の嫡男である最上義康を伊達政宗の元に派遣し、援軍を依頼しました。政宗はこの要請を受け入れ、自らの重臣である留守政景を指揮官として派遣することを決定しました。

- **派遣の理由**: 政宗は「一つは家康のため、一つは山形城にいる母上(義姫)のために最上を見捨てるわけにはいかない」と述べており、母親への愛情と家康への忠誠心から援軍派遣を決めたことがわかります。

## 結果

伊達政宗が派遣した援軍は、最上義光にとって非常に心強いものであり、結果的に上杉軍は撤退しました。これにより、最上家は危機を乗り越えることができました。義光も後に政宗を訪れ、感謝の意を表しました。

最上義光と伊達政宗の妹義姫の関係はどうだったの

最上義光と伊達政宗の妹義姫の関係は、戦国時代の家族と政治の複雑さを象徴しています。以下にその関係の主要なポイントをまとめます。

## **家族的背景**

- **義姫は最上義光の妹**であり、伊達輝宗に嫁いで伊達政宗を産みました。したがって、義光は政宗の伯父にあたります。

- 義姫は最上家と伊達家を結ぶ重要な存在であり、両家の関係において中心的な役割を果たしました。

## **政治的対立**

- 最上義光と伊達政宗は、領地が隣接していたため、しばしば敵対関係にありました。特に、義姫が夫の伊達輝宗と最上義光の間で板挟みになることが多かったとされています。

- 義姫は、兄である最上義光から伊達政宗への暗殺計画を助言されたとも伝えられていますが、一方で彼女自身が戦場で和解を促す行動を取ったこともあります。

## **義姫の行動**

- 義姫は非常に気丈な女性として知られ、戦場に赴いて兄と息子の和解を試みるなど、積極的に政治に関与しました。特に1588年には、自ら戦場に乗り込み、停戦を要求し、80日間もその場に留まった結果、和解を実現させました。

- 彼女はまた、数度にわたり政宗を暗殺しようとしたエピソードも残っていますが、その真意については諸説あります。

## **結論**

最上義光と伊達政宗との関係は、家族としての絆と敵対する立場が交錯する複雑なものでした。義姫はその中で両者をつなぐ重要な役割を果たしつつも、自らも政治的な駆け引きに巻き込まれていました。このような背景から、彼女は戦国時代の女性として特異な存在となっています。

関ケ原の戦いでの最上義光の戦略はどのようなものだったの

最上義光の関ケ原の戦いにおける戦略は、主に彼が東軍として果たした役割と、同時期に進行していた「慶長出羽合戦」における上杉景勝との戦闘に集中していました。以下にその戦略の要点をまとめます。

## **1. 東軍への支持**

最上義光は徳川家康が指揮する東軍に参加し、家康の勝利に貢献しました。彼はもともと家康との関係が深く、家康の側近としての役割を果たしました。

## **2. 上杉景勝との戦闘**

関ケ原の戦いと同時期に、最上義光は上杉景勝との間で「慶長出羽合戦」を展開していました。上杉軍は直江兼続を指揮し、最上領への侵攻を試みましたが、義光はこれに対抗し、長谷堂城を守り抜きました。彼の軍は数で劣っていましたが、伊達政宗からの援軍を得て持ちこたえました。

## **3. 防衛的な戦略**

最上義光は、敵勢力からの攻撃を防ぐために防衛的な態勢を整えました。彼は長谷堂城での防御を固め、直江兼続の攻撃をしのぎました。特に伊達政宗との連携が重要であり、政宗からの援軍が最上軍にとって大きな助けとなりました。

## **4. 戦局への影響**

最上義光の奮闘によって上杉景勝の大軍勢を奥羽地方に足止めし、その結果として家康が関ヶ原で勝利する一因となりました。戦後、家康は義光の貢献を認め、彼に対して領地の拡張を許可しました。このように、最上義光は関ヶ原の戦いには直接参加しなかったものの、その背後で重要な防衛戦略を展開し、家康の勝利に寄与したことが評価されています。

伊達政宗が仙台藩を築いた背景は

伊達政宗が仙台藩を築いた背景は

伊達政宗が仙台藩を築いた背景には、戦国時代の終息と彼自身の戦略的判断が大きく寄与しています。

## 戦国時代の終焉と権力の変化

**関ヶ原の戦い後の状況**

政宗は1600年の関ヶ原の戦い後、東北地方における権力を確立するために、仙台城を築くことを決定しました。この時期、彼は上杉氏との緊張関係にあり、地理的に防御に適した青葉山を選びました。

## 地理的要因と城下町の設計

**自然要害の利用**

仙台城は広瀬川や青葉山の自然環境を利用した山城であり、これにより外敵からの防御力を高めました。政宗はこの地を「千代」と呼ばれていた名から「仙台」と改名し、城下町の整備にも着手しました。

**町割りとインフラ整備**

城下町は大町通りや芭蕉の辻を基軸に碁盤目状に区画され、人口は60,000人以上に達しました。また、水不足への対策として「四ツ谷用水」を開削し、安定した水供給を確保しました。

## 経済的・文化的発展

**貿易と文化振興**

政宗は国際的な視野を持ち、イスパニアとの貿易を試みるなど経済的な発展にも寄与しました。文化面でも彼は多くの文化人を支援し、仙台藩は文化的な中心地としても知られるようになりました。

このように、伊達政宗による仙台藩の設立は、彼自身の戦略的思考と当時の歴史的背景が相まって実現したものです。

伊達政宗が仙台城を築いた際の具体的な戦略は

伊達政宗が仙台城を築いた際の具体的な戦略は、地形の特性を活かした防御力の強化と、地域経済の発展を目指した城下町の整備にありました。

## 1. 地形を活かした防御戦略

仙台城は、1600年(慶長5年)に関ヶ原の戦い後に築かれ、青葉山の頂上に位置しています。この場所は、東側が広瀬川の流れる断崖、西側が「御裏林」と呼ばれる山林、南側が竜ノ口渓谷に囲まれており、自然の地形を利用した「山城」として設計されました。これにより、敵から攻撃されにくい防御性を持つ城となりました。

## 2. 城下町の整備

政宗は仙台城の築城と同時に、城下町の整備にも着手しました。町割りは、東西を走る大町通りと南北に延びる奥州街道を基軸とし、碁盤の目状に区画されました。この計画的な町づくりによって商業や交通が発展し、地域経済が活性化しました。

## 3. 水利と植林政策

水不足が課題となったため、政宗は広瀬川上流から取水口を設けて用水路「四ツ谷用水」を開削し、水供給を確保しました。また、家臣たちには果樹や竹を植えさせるなどして、自給自足の生活環境を整える政策も進められました。

## 4. 経済的発展

政宗は米や塩産業の発展にも力を入れ、運河を整備し新田開発を進めました。これにより仙台藩は経済的な基盤を強化し、地域全体の発展につながりました。

このように、伊達政宗は仙台城を通じて地域の防衛力と経済基盤を強化するための戦略的な施策を講じました。

仙台藩の財政状況はどのように管理されたの

仙台藩の財政状況は、主に以下のように管理されていました。

## 収入源と制度

**給与と年貢徴収**

仙台藩士の収入は、主に二つの制度から成り立っていました。一つは、藩から支給される給与としての米や現金(「蔵まいとり米取制」)であり、もう一つは、家臣や農民に与えられた領地からの年貢徴収(「地かたちぎょう方知行制」)です。これにより、藩士は伊達家の家臣でありながら地方領主としても機能しました。

## 財政危機と改革

**財政の不安定性**

幕末期には、仙台藩は飢饉や借金の増加に直面し、財政が深刻な危機に陥りました。特に、藩士への扶持米や経費が膨大であり、藩の収入は限られていたため、借金が一時期100万両に達することもありました。

**改革の試み**

このような状況を受けて、藩では改革が試みられました。例えば、倹約令が出され、無駄な支出を削減する努力が行われました。また、農業政策として穀倉地帯の開発が進められ、生産性向上を目指しました。

## 升屋と商人との関係

**升屋による管理**

仙台藩では、升屋という商人が財政管理を担い、藩の経済を支える重要な役割を果たしました。この商人たちは藩との密接な関係を持ち、資金調達や物資供給に貢献しました。

## 結論

仙台藩の財政管理は、多様な収入源と商人との協力を基盤としていましたが、外部要因や内部改革の失敗によって常に危機的な状況にありました。特に借金問題や飢饉による影響が大きく、その都度改革や倹約政策が実施されました。

伊達政宗が仙台城下町を造営する際の他の政策は

伊達政宗が仙台城下町を造営する際に実施した他の政策には、以下のようなものがあります。

## 1. 水供給の確保

仙台城下町は段丘地形に位置し、水不足が課題でした。政宗は広瀬川の上流に取水口を設け、「四ツ谷用水」を開削して城下町に安定した水供給を実現しました。この用水路は、仙台が「杜の都」と呼ばれる背景にも寄与しています。

## 2. 植林政策

政宗は家臣たちに植林を奨励し、屋敷内に果樹(栗、柿、梅など)や竹を植えるよう命じました。これにより、家臣たちの生活基盤を支えつつ、仙台の緑化も進めました。

## 3. 農業と産業の振興

政宗は新田開発や運河整備を推進し、米産業の発展に力を入れました。また、塩産業も発展させ、藩の管理下で塩の増産と販売を行いました。これにより仙台は米どころとして知られるようになりました。

## 4. 交通インフラの整備

政宗は交通網の整備にも注力し、大町通りと奥州街道を基軸にした碁盤の目状の町割りを行いました。これにより人々が生活しやすい環境が整えられました。

## 5. 文化と教育の振興

政宗は文化的な発展にも力を入れ、寺院や学校の設立を奨励しました。これにより、地域社会の教育水準が向上し、文化的な発展が促進されました。

これらの政策によって、仙台城下町は経済的・文化的に繁栄し、日本屈指の城下町へと成長しました。

四ツ谷用水の建設はどのように進められたの

四ツ谷用水の建設は、慶長6年(1601年)に伊達政宗公の命によって始まりました。この用水路は、仙台城下町の発展を支えるために設計され、広瀬川から水を取水し、城下町に供給する役割を果たしました。

## 建設の詳細

- **取水地点と流れ**: 四ツ谷用水は、広瀬川を上流の郷六村で取水し、隧道や掛け樋を使って山谷を越え、八幡町で開渠として流れました。最終的には梅田川に注ぎ込みました。

- **支流と枝流**: 本流からは三本の支流が分岐し、多くの枝流が市内を巡る形で延長約44kmに及びました。これにより、生活用水や消防用水として重要な役割を果たしました。

- **利用目的**: 用水は防火用水、散水、洗濯用水などとして利用され、また産業面では水車の動力源や染物などにも活用されました。

## 時代の変遷

明治維新以降、四ツ谷用水は上下水道の整備に伴い次第に暗渠化されていきました。特に昭和以降は自動車社会の影響で、水路が埋められ、その姿を消していきました。現在では、本流が工業用水道として使用されているのみで、多くの支流は暗渠化されています。

## 現在の状況

現在も四ツ谷用水の一部遺構が残っており、その歴史的価値が評価されています。特に2016年度には土木学会選奨土木遺産に認定されており、「杜の都」仙台の水環境を支える重要な要素として再評価されています。

伊達政宗が仙台藩を築いた際の主要な敵対者は

伊達政宗が仙台藩を築いた際の主要な敵対者は、**最上義光**、**蘆名義広**、および**佐竹義重**です。

## 最上義光

最上義光は、政宗が仙台藩を築く過程で重要な敵対者の一人でした。政宗と最上氏はかつて友好関係にありましたが、後に敵対関係に陥りました。特に、最上氏が伊達家の家臣を寝返らせたことで同盟関係は破綻し、両者は激しい対立を繰り広げました。

## 蘆名義広

蘆名義広も政宗の主要な敵でした。彼は伊達家との因縁が深く、政宗が1589年の摺上原の戦いで蘆名氏を滅ぼすまで、両者の間には長い緊張関係が存在しました。

## 佐竹義重

佐竹義重は、常陸国の大名であり、伊達政宗に対抗する連合軍の一員として重要な役割を果たしました。彼は最上氏や蘆名氏と共に伊達包囲網を形成し、政宗にとって大きな脅威となりました。

このように、伊達政宗はこれらの敵対者と戦いながら仙台藩を確立し、領地を拡大していったのです。

伊達政宗が豊臣秀吉に会った際の様子は

伊達政宗が豊臣秀吉に会った際の様子は

伊達政宗が豊臣秀吉に会った際の様子は、戦国時代の重要なエピソードとして知られています。1590年の小田原征伐の際、政宗は秀吉に上洛し、彼の前に現れました。この際の装いは特に注目されており、彼は白い陣羽織をまとい、髪を短く刈り上げた姿で登場しました。この白い陣羽織は「死に装束」とも見なされ、切腹の覚悟を示すものでした。

政宗は秀吉に対して、「千利休に茶の手ほどきを受けたい」と発言し、これが秀吉の興味を引きました。政宗の豪胆な態度と独特のパフォーマンスは、秀吉に好感を持たれ、結果的に彼は処刑を免れることができました。この会見では、秀吉からの怒りを和らげるための巧妙な戦略が功を奏したとされています。

また、政宗はその後も秀吉との関係を維持しつつ、自身の領地を守るために臨機応変な対応を続けました。彼のこの会見は、後の政治的な動きや戦略にも影響を与える重要な出来事となりました。

伊達政宗が豊臣秀吉に会った際の会話は

伊達政宗と豊臣秀吉の会話は、戦国時代の重要な出来事の一つであり、二人の性格や政治的状況を反映しています。以下にその概要を示します。

## 会見の背景

1590年、豊臣秀吉は小田原征伐を行い、北条氏を滅ぼしました。その後、東北地方の大名たちが秀吉に従わない中で、伊達政宗もその一人と見なされていました。秀吉は政宗を討つために軍を送る計画を立てていましたが、政宗は小田原に遅れて到着し、これが秀吉との会見につながりました.

## 会話の内容

政宗が箱根山中で秀吉の忠臣・前田利家に詰問された際、「千利休に茶の手ほどきを受けたい」と発言しました。この発言に秀吉は興味を持ち、政宗との面会を決定しました。政宗は処刑される覚悟で死装束を着用して現れ、秀吉は杖で彼の首を突きながら「もう少し遅ければ首が飛んでいたぞ」と言い放ちました.

## 政宗の態度

政宗はこの場面でも冷静さを保ち、「遅参、どうかお許しを」と謝罪しました。この態度が秀吉に好印象を与え、二人の関係が改善されるきっかけとなりました. 秀吉はその後、政宗に対して協力を求め、「今後はわしに協力してくれ」と言いました.

## 結果

最終的に、政宗は減封処分を受け、所領が114万石から58万石に減少しましたが、命は助かりました。これにより政宗は新たな立場で豊臣政権下で活動することになりました.

この会話は、伊達政宗の豪胆さと豊臣秀吉の政治的手腕が交錯した瞬間として歴史に残っています。

伊達政宗が豊臣秀吉に臣従した理由は

伊達政宗が豊臣秀吉に臣従した理由は、主に戦略的な判断と状況の変化によるものでした。

## **抗戦か臣従かの選択**

政宗は、秀吉の勢力が強大になる中で、抗戦するか臣従するかの選択を迫られました。彼の重臣たちは「秀吉ごとき成り上がり者に屈することはない」と主張しましたが、参謀の片倉景綱は現実的な見解を示し、「秀吉勢は天下の大軍であり、抗戦しても勝ち目はない」と警告しました。この意見を受け入れた政宗は、最終的に秀吉に従う決断を下しました。

## **政治的な計算と情報収集**

政宗は北条氏との同盟関係を持っていましたが、秀吉の力が明らかになる中で、自身の家族や領地を守るためには従うしかないと判断しました。彼は当初、秀吉からの要請を無視していましたが、その後、状況を慎重に見極めた結果、小田原攻めに参加することを決めました。この決断には、徳川家康との関係や他の大名との動向も影響し、政宗は自らの利益を最大限に追求するために臣従を選びました。

## **結果とその後**

政宗が秀吉に臣従したことで、一時的に所領を減封されましたが、その後も巧妙に政治的な立場を維持し続けました。彼は秀吉の死後には徳川家康と連携し、最終的には仙台藩主としての地位を確立しました。このように、伊達政宗の臣従は単なる屈服ではなく、長期的な視野に基づく戦略的な選択であったと言えます。

伊達政宗が幽閉された場所はどこ

伊達政宗が幽閉された場所は、**桑折西山城**です。この城は、彼の父である伊達稙宗が1550年代に嫡子の伊達晴宗に捕らえられて幽閉された場所として知られています。政宗自身も、豊臣秀吉の命令により一時的に幽閉されたことがありますが、具体的な場所は桑折西山城とされています。

伊達政宗が豊臣秀吉に会った際の装束は

伊達政宗が豊臣秀吉に会った際の装束については、彼が「死装束」とされる白装束で謁見したという有名なエピソードがあります。このエピソードは、政宗が1590年の小田原征伐中に秀吉と初めて会った際、死を覚悟して白い陣羽織をまとって現れたというものです。

しかし、近年の研究ではこのエピソードの信憑性が疑問視されています。特に、小林清治氏が発表した内容によると、政宗が白装束で秀吉に謁見したという記述は『乙夜之書物』には存在しないことが明らかになりました。したがって、この話は伝説や俗説として扱われることが多くなっています。

政宗は、秀吉の怒りを買うことを恐れてこの装束を選んだとされますが、その真偽は不明です。近年の研究では、このエピソードは多くの逸話の一つとして捉えられ、実際には異なる背景や意図があった可能性も考えられています.

伊達政宗と豊臣秀吉の関係はどう変わったか

伊達政宗と豊臣秀吉の関係は、戦国時代の政治情勢に応じて大きく変化しました。以下にその主要な変遷を示します。

## 初期の対立

政宗は1589年に南奥州の覇者となり、豊臣秀吉が全国統一を進める中で、北条氏と同盟を結んでいました。このため、政宗は秀吉に対して警戒心を抱き、彼の動向を注視する姿勢を取っていました。

## 小田原征伐と恭順

1590年、秀吉が北条氏を攻める小田原征伐が始まると、政宗は当初参陣を躊躇しました。最終的には、豊臣軍の圧倒的な兵力を見て参陣を決定しますが、その遅参が秀吉の怒りを買う結果となりました。政宗は処刑される覚悟で死装束をまとい、秀吉に面会し、その豪胆さが評価されて命拾いしました。

## 減封と新たな関係

小田原征伐後、政宗は領地の一部を没収されるものの、本領72万石は保たれました。この時期、政宗は秀吉との関係構築に努めつつも、自らの利益を追求する姿勢を崩しませんでした。

## 秀吉晩年との緊張

秀吉の晩年には、豊臣秀次との関係から再び緊張が生じました。政宗は秀次と親しかったため、連座の危険にさらされましたが、自らの豪胆さで危機を乗り越えました。1599年に秀吉が死去すると、政宗は徳川家康に忠誠を誓い、新たな政治的立場を築くことになります。

## 結論

伊達政宗と豊臣秀吉の関係は、初期の対立から恭順、さらに複雑な政治的駆け引きを経て最終的には新たな同盟関係へと変化しました。政宗は常に情勢を見極めながら行動し、その結果として戦国時代を生き抜くことができました。