毛利元就(もうり もとなり)は、1497年4月16日に安芸国(現在の広島県)で生まれ、1571年7月6日に亡くなった日本の戦国時代の武将であり、毛利氏の大名として知られています。

彼は、戦国時代において中国地方のほぼ全域を制覇し、一代で大国を築き上げた「戦国の雄」と称されています。

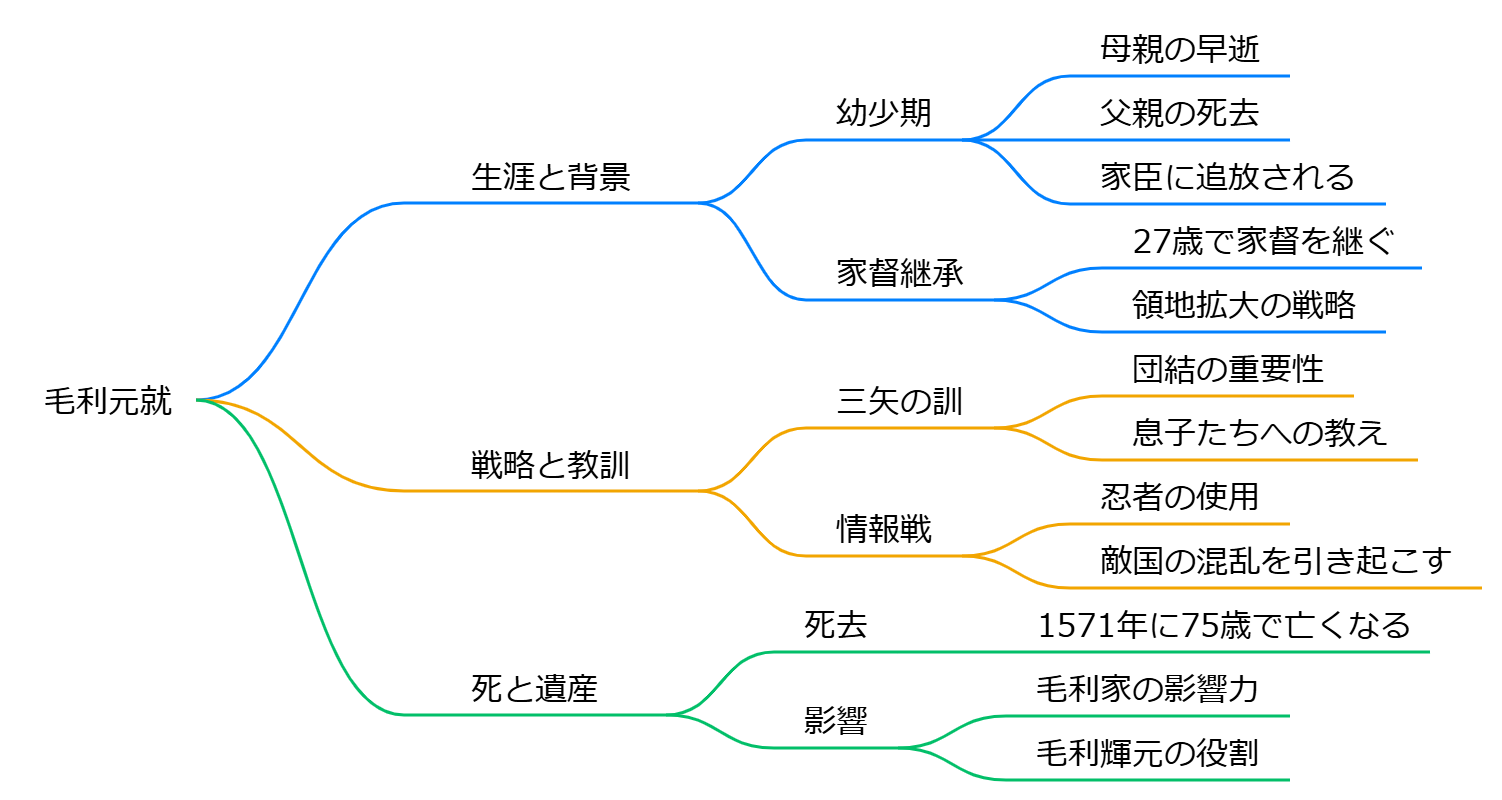

生涯と背景

毛利元就は、毛利弘元の次男として生まれました。

幼名は松寿丸で、彼の家族は当初は小さな領主に過ぎませんでしたが、元就はその後の人生で家族の地位を大きく向上させます。

彼の幼少期は困難で、母親が早くに亡くなり、父親も彼が10歳の時に亡くなりました。

その後、彼は家臣に城を追い出され、貧困生活を余儀なくされましたが、父の再婚相手である杉大方の助けを受けて成長しました。

元就は27歳で家督を継ぎ、以降は巧妙な戦略と同盟を駆使して領地を拡大していきます。

特に1540年の郡山合戦や厳島合戦などの重要な戦闘で勝利を収め、毛利家の勢力を強化しました。

戦略と教訓

毛利元就は、戦略家としても知られています。

彼の有名な教訓「三矢の訓」は、団結の重要性を説いたもので、「一本の矢では簡単に折れるが、三本束にすれば折れがたい」という教えが伝えられています。

この教訓は、彼の息子たちに協力の大切さを教えるために用いられました。

また、元就は情報戦や謀略を駆使して周囲の敵を弱体化させる手法でも知られています。

彼は忍者を使って情報を操作し、敵国の内部で混乱を引き起こすことによって、戦力を削ぐことに成功しました。

死と遺産

毛利元就は1571年に75歳で亡くなりました。

彼の死後、毛利家はその後も影響力を持ち続け、特に彼の孫である毛利輝元は関ヶ原の戦いにおいて重要な役割を果たしました。

元就の生涯は、戦国時代の日本における戦略と政治の重要性を示すものとして、今なお多くの人々に語り継がれています。

毛利元就

毛利元就

毛利元就(もうり もとなり、1497年 - 1571年)は、日本の戦国時代において重要な役割を果たした武将であり、大名です。彼は毛利氏の第12代当主であり、郡山城を拠点に中国地方をほぼ制覇し、120万石の大国を築き上げました。

## 生涯と業績

**出自と家督相続**

毛利元就は、毛利弘元の次男として生まれました。1523年、彼の甥が早逝したことにより、元就は27歳で家督を継ぎました。この際、毛利氏の重臣たちによる支持を受けて当主となり、以後、彼は毛利家の発展に尽力しました。

**戦国時代の戦略**

元就は数多くの合戦を経て勢力を拡大しました。特に有名なのは1540年の郡山合戦で、尼子氏との戦いで勝利を収めたことです。この勝利により、毛利氏は中国地方での地位を確立しました。さらに、1555年の厳島合戦では陶氏を破り、その後も尼子氏や大内氏との戦闘で勝利を重ねました。

## 教訓と逸話

毛利元就には、彼が息子たちに教えた「三矢の訓」と呼ばれる有名な逸話があります。「一本の矢では簡単に折れるが、三本束にすれば折れがたい」という教えは、兄弟間の団結と協力の重要性を説いたものです。また、「百万一心」という言葉も彼に由来し、一致団結して物事を成し遂げることの大切さを示しています。

## 死去と影響

毛利元就は1571年に75歳で死去しました。彼の死後、毛利家は孫の輝元が継承しましたが、元就が残した教訓や戦略はその後も影響を与え続けました。元就は「毛利は天下の争いに関わってはならぬ」という遺言を残し、その後の毛利家がどのように動くかについても重要な指針となりました.

毛利元就の「三矢の訓」とは具体的に何を指しますか

毛利元就の「三矢の訓」とは、彼が晩年に三人の息子に対して結束の重要性を教えた逸話に基づく教訓です。この教えは、元就が1557年に書いた「三子教訓状」に由来し、具体的には以下の内容を含んでいます。

## **逸話の内容**

- **矢を用いた教え**: 元就は病床にある際、長男・隆元、次男・吉川元春、三男・小早川隆景を呼び寄せました。彼はまず一本の矢を取り、それを簡単に折る様子を見せた後、次に三本の矢を束ねて折ろうとしましたが、これは折れませんでした。このことから、「一本では簡単に折れるが、三本束ねると折れない」と述べ、兄弟が団結することの重要性を強調しました。

- **教訓状の内容**: 「三子教訓状」には、兄弟間の協力や結束が毛利家の存続に不可欠であることが記されており、「三人の仲が疎遠になったら、毛利家は滅亡するしかない」といった警告も含まれています。

## **歴史的意義**

- **毛利家の結束**: この教えは単なる道徳的な教訓ではなく、毛利家が戦国時代において強大な勢力を維持するための重要なメッセージでもありました。元就は家督を継ぐ隆元が主君としての地位を確立し、一族内での内紛を避けるためにこの教えを伝えました。

- **後世への影響**: 「三矢の訓」は日本全体で団結や協力の象徴として広く認識されており、教育や地域振興など様々な場面で引用されています。この教訓は今でも多くの人々に影響を与え続けています。

このように、「三矢の訓」は毛利元就が残した重要な教訓であり、兄弟や仲間との結束がどれほど重要であるかを示す象徴的なエピソードです。

「三矢の訓」と「三子教訓状」の違いは何ですか

「三矢の訓」と「三子教訓状」は、毛利元就が伝えた教えに関連していますが、その内容や形式には明確な違いがあります。

## 三矢の訓

**三矢の訓**は、元就が病床にあった際に、息子たちに対して「1本の矢は簡単に折れるが、3本を束ねると折れない」という比喩を用いて、兄弟の結束の重要性を説いた逸話です。この教えは後世に広まり、特に教育や地域振興の文脈で引用されることが多いです。

## 三子教訓状

**三子教訓状**は、1557年11月25日に元就が書いた実際の文書です。この文書は約3メートルの長さがあり、14か条から成る教訓が記されています。内容は、毛利家を支えるために兄弟が一致団結することの必要性を強調しており、「3人の仲が疎遠になれば滅亡する」といった警告も含まれています。この書状は、毛利家の家訓として重要視されており、後世においても一族の結束を促すために引用されてきました。

## 主な違い

| 特徴 | 三矢の訓 | 三子教訓状 |

|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|

| **形式** | 逸話 | 実際の文書 |

| **内容** | 矢を使った比喩で結束を説く | 具体的な教訓(14か条)を記載 |

| **目的** | 教育や地域振興における結束の重要性を強調 | 一族の結束と協力を直接的に促す |

| **歴史的背景** | 伝説として後世に広まる | 歴史的な文書として現存し重要文化財指定 |

このように、「三矢の訓」は象徴的な教えとして広まり、「三子教訓状」は具体的な指導原則として毛利家の歴史に刻まれています。

「三矢の訓」を他の歴史的例えと比較してみましたか

「三矢の訓」は、毛利元就が息子たちに結束の重要性を教えるために用いた有名な逸話です。この教訓は、一本の矢は簡単に折れるが、三本を束ねることで強くなるというメッセージを持っています。以下に、「三矢の訓」と他の歴史的な例えを比較してみます。

## 三矢の訓の概要

- **背景**: 毛利元就が息子たちに与えた教訓で、家族や仲間との結束を強調する。

- **内容**: 一本の矢は折れやすいが、三本を束ねると折れにくいという教え。

- **意義**: 団結によって困難を乗り越える力を示唆。

## 他の歴史的例えとの比較

### 1. **アリストテレスの中庸**

- **概要**: アリストテレスは「中庸」を提唱し、極端を避けることが美徳であると説いた。

- **比較点**: 「三矢の訓」が結束を強調する一方で、「中庸」は個人の行動におけるバランスを重視している。両者とも、調和や協力が重要であるという点では共通している。

### 2. **イソップ寓話「北風と太陽」**

- **概要**: 北風と太陽が旅人のコートを脱がせようと競争し、太陽が優しさで旅人を脱がせた話。

- **比較点**: 「三矢の訓」が力強い結束を求める教えであるのに対し、「北風と太陽」は柔らかさや協力による成功を示す。どちらも異なるアプローチで協力や結束の価値を伝えている。

### 3. **孔子の「和而不同」**

- **概要**: 孔子は「和而不同」を提唱し、調和を保ちながらも個々の意見や立場を尊重することを説いた。

- **比較点**: 「三矢の訓」は一致団結を強調するが、「和而不同」は多様性と調和を重視している。両者は異なる側面から集団内での協力や理解を促進する。

## 結論

「三矢の訓」は、日本文化における結束と協力の象徴的な教訓です。他の歴史的な例えと比較すると、それぞれ異なる視点から協力や結束について語っており、個人や集団がどのように相互作用し、強固な関係を築くかについて多様な洞察を提供しています。

「三矢の訓」を実践した具体的な事例はありますか

毛利元就の「三矢の訓」は、結束の重要性を示す教訓として、歴史的にも現代にもさまざまな形で実践されています。以下に具体的な事例を挙げます。

## 安芸高田市の取り組み

- **教育プログラム**: 安芸高田市では「自立・協働・創造」をテーマにした教育プログラムを推進しています。市の教育委員会は、「三矢の訓」に基づき、地域の健康づくりや福祉施策を展開しています。

- **地域振興**: 市民一人ひとりの健康を促進するために、生活習慣病予防などを目的とした「健康あきたかた21」プロジェクトも実施されています。

## 三矢の訓協議会

- **設立背景**: 北広島町、安芸高田市、三原市の三市町が連携し、観光や地域活性化を目的とした「三矢の訓協議会」が設立されました。この協議会は、毛利三兄弟の絆を活かして地域を盛り上げることを目指しています。

- **共同プロジェクト**: 各市町で生産された米を用いた「食べ比べセット」の開発や、観光資源を共有する取り組みが進められています。

## 経済政策への応用

- **アベノミクス**: 安倍元首相は、「三本の矢」という経済政策を掲げました。これは大胆な経済政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略から成り立っており、「三矢の訓」の理念が経済分野にも応用されています。

## サンフレッチェ広島

- **クラブ名の由来**: サンフレッチェ広島というサッカークラブも「三矢の訓」に由来しており、その名前には「3本の矢」という意味が込められています。このクラブは地域振興に貢献しており、毛利元就の教えが現代にも生き続けていることを示しています。

これらの事例から、「三矢の訓」は単なる歴史的エピソードではなく、現代社会においても結束や協力の重要性を再認識させる教訓として活用されています。

「三矢の訓」を他の戦国大名が受け継いだ例はありますか

毛利元就の「三矢の訓」は、彼の息子たちに対する結束の重要性を説いた教訓として知られていますが、他の戦国大名がこの教訓を受け継いだ具体的な例は限られています。ただし、いくつかの関連する事例や影響を示すことができます。

## 他の戦国大名への影響

- **吉川元春と小早川隆景**: 毛利元就の教えを受けた吉川元春と小早川隆景は、毛利家を支える重要な役割を果たしました。特に、彼らは「毛利両川」として知られ、元春は息子たちにも元就の教えを伝え、家族の結束を強調しました。元春は息子に対し、「元就の孫として恥ずかしくないように行動せよ」と訓戒し、家族の絆を重視しました。

- **豊臣秀吉**: 豊臣秀吉もまた、家族や部下との結束を重視しました。彼の家族や部下に対する統率力や結束力は、毛利家から受け継がれた教訓の影響を受けていると考えられます。秀吉は自身の家族や側近との協力を通じて権力を築きました。

- **後世への伝承**: 「三矢の訓」は後世にも影響を与え、地域社会や教育においてもその精神が引き継がれています。例えば、安芸高田市ではこの教訓が地域振興や教育方針に活用されています。

このように、「三矢の訓」は直接的な受け継ぎというよりも、その精神や理念が他の武将や地域社会に広がり、影響を与えていることが見て取れます。

「三矢の訓」を現代にどう適用できますか

「三矢の訓」は、毛利元就が息子たちに伝えた教訓であり、協力と結束の重要性を示しています。この教訓は、現代社会においても多くの場面で適用可能です。

## 現代への適用方法

### **1. 職場でのチームワーク**

企業や団体では、**チームワーク**を強化するために「三矢の訓」を応用できます。個々のメンバーが協力し合うことで、より大きな成果を上げることができるという考え方は、プロジェクト管理や業務改善において重要です。例えば、社員同士が互いにサポートし合う文化を育むことで、全体のパフォーマンス向上につながります。

### **2. 地域社会の協力**

地域振興や防災活動においても、「三矢の訓」は有効です。地域住民が一致団結して問題解決に取り組むことで、コミュニティ全体の強化が図れます。安芸高田市では、この教訓を基に「協働のまちづくり」を進めており、市民が心を一つにして地域発展に寄与しています。

### **3. 教育現場での実践**

学校教育では、「三矢の訓」を教材として利用し、生徒同士の**協力**や支え合いを促進できます。グループ活動やプロジェクト学習を通じて、生徒たちが互いに助け合う経験を積むことで、社会性や協調性が育まれます。

### **4. 経済政策への応用**

経済政策やビジネス戦略でも、「三矢の訓」の考え方は活用できます。複数の施策を組み合わせて実施することで、単独では得られないシナジー効果を生むことが可能です。安倍元首相が掲げた「三本の矢」の経済政策もこの考え方に基づいています。

## まとめ

「三矢の訓」は、現代社会においても多くの場面で応用可能な教訓です。個人や組織が結束して取り組むことで、より大きな成果を得ることができるというメッセージは、今なお重要な意味を持っています。

毛利元就が隠居した理由は何ですか

毛利元就が隠居した理由は何ですか

毛利元就が隠居した理由は、主に以下の点に集約されます。

## 隠居の背景

1. **高齢による隠居願望**: 毛利元就は1497年生まれで、1546年には49歳となり、戦国時代の武将としては高齢でした。彼は「完全隠居してあなねずみの如く暮らしたい」と願い、穏やかに生活したいという思いが強かったとされています。

2. **家督相続の必要性**: 元就は長男の毛利隆元に家督を譲ることで、家族内の不満を解消し、新たな風を家中にもたらそうとしました。隆元が当主になることで、家臣団も新鮮さを感じ、彼に従うだろうと考えたようです。

3. **戦の疲労と家臣への配慮**: 元就は多くの合戦を経験し、その結果として家臣たちが疲弊していることを理解していました。彼は家臣たちへの感謝と報いができていないことを心配し、隠居することで彼らの苦労を軽減したいと考えたと言われています。

4. **実権の保持**: 隠居後も元就は実権を握り続け、隆元との間で権力争いが生じることもありました。元就は完全に隠居することはできず、実際には重要な決定に関与し続けました。

これらの理由から、毛利元就は隠居を決意しましたが、その後も影響力を持ち続けることとなりました。

隠居した後、毛利元就はどのように暮らしたの

毛利元就は、隠居後も完全に静かな生活を送ることはできず、実権を握り続けました。

## 隠居の決断とその背景

毛利元就は1546年に隠居を表明し、長男の毛利隆元に家督を譲りましたが、実際には元就が家政に深く関与していました。彼の隠居は形式的なものであり、隆元が当主となった後も元就は重要な決定に影響を与え続けました。

## 家族との関係

隠居後、元就は家族との関係を重視しました。特に妻・妙玖の死後、彼は彼女を思い出しながら手紙を綴り、心情的な支えを求めていました。彼の手紙には「妙玖がこの世にいてくれたら」との思いが強く表れています。

## 政治的活動と影響力

元就は隠居後も毛利家内での権力闘争に関与し、特に井上元兼一族の粛清など、家臣団の統率力を強化するための行動を取りました。このような行動は、彼が依然として実質的な指導者であったことを示しています。

## 結論

毛利元就は隠居後もその影響力を失わず、家族や家臣団との関係を維持しながら、政治的な活動を続けました。彼の隠居生活は、単なる引退ではなく、むしろ新たな形での権力行使が続いた時期であったと言えます。

隠居の際、毛利元就はどのような言葉を残したの

毛利元就が隠居の際に残した言葉は、彼の心情や戦国時代の武将としての葛藤を反映しています。元就は1546年に隠居を表明し、「完全隠居してあなねずみの如く暮らしたい」と述べ、穏やかな生活を望んでいました。彼はまた、「七十などまで存命候はん事は更おもえず候」と記し、自身が長生きするつもりはないと考えていたことも示しています。

この隠居宣言は、彼の長男である毛利隆元との間で家督争いを引き起こしました。隆元は父の隠居に反対し、家督を巡る緊張が生じました。元就の言葉には、戦国武将らしからぬ無用感や、戦から離れた平穏な生活への渇望が色濃く表れています。

隠居が失敗した理由は何だったの

隠居が失敗した理由には、主に以下のような要因が挙げられます。

## **1. 経済的な準備不足**

隠居生活には、十分な資金が必要です。定年退職後に働かずに生活するためには、長期的な資金計画が不可欠です。例えば、隠居後の生活費を確保するためには、年齢に応じた資金が必要であり、若い年齢での隠居では数千万円の準備が求められます。資金が不足すると、生活水準を維持できず、ストレスや不安を引き起こす原因となります。

## **2. 社会的孤立**

隠居後は仕事を通じて築いた人間関係が失われることが多く、孤独感を感じる人が増えます。社会との接点が減少することで、生きがいや楽しみを感じにくくなり、精神的な健康にも悪影響を及ぼすことがあります。特に高齢者の場合、孤立は深刻な問題であり、社会的なつながりの欠如は生きがいの低下や健康問題につながることがあります。

## **3. 目的の喪失**

仕事を辞めることで日々の目標や生きがいを失うことがあります。多くの人は仕事を通じて自己実現や達成感を得ているため、その機会がなくなると無気力感に陥ることがあります。このような状況は「隠居した意味がない」と感じさせる要因となります。

## **4. 健康問題**

隠居後に健康上の問題が発生することもあります。特に高齢者は体調不良や病気に悩まされることが多く、これが生活の質を低下させる要因となります。健康管理を怠ると、隠居生活そのものが苦痛になってしまう可能性があります。

これらの要因から、多くの人々が隠居生活を選んだものの、その結果として「失敗」と感じることがあります。

隠居の際、毛利元就はどのような心構えをしていたの

毛利元就が隠居を決意した際の心構えは、彼の人生観や家族との関係、そして戦国時代の厳しい現実を反映したものでした。

## 隠居の背景と動機

毛利元就は1546年に隠居を表明しましたが、その根底には彼自身の年齢や健康状態、さらには家族への思いがありました。彼は「七十などまで存命候はん事は更おもえず候」と書状に記し、長生きすることへの期待が薄れていたことを示しています。また、彼は「隠居してあなねずみの如く暮らしたい」とも述べており、戦国武将としての厳しい生活から解放されたいという願望が強くありました。

## 家族との関係

元就の妻である妙玖の死は、彼にとって大きな打撃でした。彼は妙玖を非常に大切にしており、彼女の死後は「妙玖がいたら」としばしば思いを馳せていました。このような心情が隠居を急がせた一因とも考えられます。元就は息子・隆元との間で家督争いが生じる中でも、隠居を望む気持ちを貫こうとしました。

## 隠居後の実権

元就は完全に隠居することはできず、実権は依然として握っていました。隆元も父の隠居に反対することなく、元就の指導を受け入れたため、家族内での力関係は複雑でした。元就は「家督なんていやだ!」といった言葉を残すほど、隠居生活への強い願望を持ちながらも、実際にはその実現には至りませんでした。

## 心理的な側面

元就は晩年においても多くの思索を巡らせており、「ただ今召し仕え候する者も、御方御被官にてこそ候すれは、その段に聊かそのへたてあるましく候と存じ候」と述べるなど、自身の立場や役割について深く考えていました。これらの言葉からも、彼が隠居後も影響力を持ち続けることに対する複雑な感情が伺えます。

毛利元就の隠居に対する心構えは、戦国時代という厳しい環境下で育まれた彼自身の哲学や家族への愛情から成り立っており、その結果として彼の人生観や行動にも大きな影響を与えました。

隠居のために毛利元就はどのような準備をしていたの

毛利元就は、隠居に向けて以下のような準備を整えていました。

## 家督の譲渡

1546年、毛利元就は長男・毛利隆元に家督を譲り、隠居を表明しました。ただし、完全に権力を手放したわけではなく、実権は依然として元就が握っていました。この時期、隆元も父の影響力を認めており、元就の隠居には反対しませんでした。

## 家族との関係

元就は、正室・妙玖の死後に隠居を決断したとも言われています。彼は妙玖を非常に大切にしており、その死が彼の心情に大きな影響を与えた可能性があります。隠居後も彼女の思い出を大切にし、息子たちにもその教えを伝えました。

## 婚姻政策と養子縁組

毛利元就は、家族の結束を強化するために、息子たちを有力な武将の家に養子として送り込むなどの婚姻政策を実施しました。次男の吉川元春は吉川家に養子入りし、毛利家の影響力を広げる一因となりました。

## 書状による意思表示

元就は自らの隠居願望について書状で表明しており、「隠居してのほほんと暮らしたい」といった内容が残されています。このような文書からも、彼が戦国時代の厳しい環境から解放されたいという思いが伝わります。

## 結論

毛利元就は、隠居を見据えた準備として家督の譲渡や家族との関係強化、婚姻政策などを行い、自身の影響力を維持しつつ次世代への移行を図りました。彼の隠居願望は、家庭内での安定と戦国時代特有の緊張から逃れるための自然な流れであったと言えるでしょう。

厳島の戦いでの毛利元就の戦略はどのようなものでしたか

厳島の戦いでの毛利元就の戦略はどのようなものでしたか

毛利元就の厳島の戦いにおける戦略は、巧妙な心理戦と地形を利用した奇襲作戦に基づいていました。この戦いでは、元就は圧倒的な兵力差を逆転させるために以下のような手法を用いました。

## 戦略の詳細

**1. 陶軍の誘引**

元就は陶晴賢の大軍(約2万人)を厳島に誘い込むため、宮尾城というおとりの城を築きました。この城に敵軍を引き寄せ、動きを封じる狙いがありました。また、「元就は留守を狙われる」といった虚偽の情報を流し、陶軍に攻撃を促すよう仕向けました。

**2. 水軍の活用**

村上水軍との連携が重要でした。元就は小早川隆景を通じて村上水軍に協力を依頼し、彼らが毛利側に加勢することに成功しました。これにより、海上での優位性を確保し、陶軍の水軍を混乱させることができました。

**3. 奇襲作戦**

陶軍が厳島に上陸した際、元就は夜間に自軍を密かに移動させ、陶軍の背後から奇襲をかけました。これにより陶軍は不意を突かれ、大混乱に陥りました。元就はこのタイミングで攻撃を仕掛け、陶晴賢を自害に追い込む結果となりました。

## 結果と影響

この戦略によって毛利元就は勝利を収め、中国地方での覇権を確立する重要な一歩となりました。厳島の戦いは、単なる武力による勝利ではなく、策略と心理戦によって勝ち取った成功として歴史に名を刻んでいます。

毛利元就が陶晴賢と決別した理由は何ですか

毛利元就と陶晴賢の決別は、主に権力の拡大と信頼の喪失によるものです。以下にその具体的な理由を示します。

## 権力の拡大

陶晴賢は大内氏の重臣として実権を握り、毛利元就も同じく大内氏に仕えていましたが、元就は次第に安芸国を中心に勢力を拡大しました。晴賢は元就の成長を脅威と感じ、彼の持つ支配権を奪回しようと試みました。これにより、両者の対立が深まっていきました。

## 信頼関係の崩壊

晴賢が元就に無断で安芸の国人衆に出兵を命じたことが決定的な要因となりました。この行動は元就に対する裏切りと受け取られ、両者の関係は完全に断絶されました。元就は晴賢との関係がもはや利益にならないと判断し、1554年に大内氏から離反することを決意しました。

## 戦略的対立

元就は晴賢との対立を利用して、中国地方での覇権を握る機会を伺っていました。厳島の戦いでは、晴賢軍を誘い込む策略を立て、最終的には勝利を収めることになります。この戦いによって、毛利氏は大きな勢力を手に入れることとなりました。

以上の理由から、毛利元就と陶晴賢は決別し、それぞれ異なる道を歩むことになりました。

厳島の戦いでの毛利軍の戦略の特徴は何ですか

厳島の戦いにおける毛利軍の戦略の特徴は、以下のような要素が挙げられます。

## **1. 数的劣勢を逆手に取った戦略**

毛利軍は約3,000人と、陶軍の約20,000人という圧倒的な数の差がありました。この劣勢を克服するため、毛利元就は敵を狭い厳島に誘い込む作戦を立てました。宮尾城を囮として築き、陶軍をそこに引き寄せ、身動きが取れない状況に追い込みました。

## **2. 謀略と情報操作**

元就は巧妙な情報操作を行い、陶軍に対して「宮尾城を築いたのは失敗だった」という偽情報を流しました。また、陶軍の内部での不和を引き起こすために、晴賢の側近を殺害するなどして敵の士気を削ぎました。これにより、陶軍は毛利軍との接触を避ける理由がなくなり、厳島へと進出しました。

## **3. 奇襲と連携攻撃**

戦闘当日、毛利軍は夜間に厳島へ上陸し、陶軍の背後から奇襲をかけました。特に小早川隆景が指揮する水軍が村上水軍と連携し、海上から陶水軍を攻撃することで、陶軍は混乱し、大きな損害を被りました。

## **4. 地形を利用した戦術**

厳島という狭い地形は、数的優位を持つ陶軍にとって不利でした。毛利軍はこの地形的アドバンテージを活かし、陶軍が動きづらい状況で戦闘を展開しました。狭い場所での戦闘は敵の動きを制限し、毛利軍が有利に戦うことを可能にしました。

これらの戦略によって、毛利元就は厳島の戦いで勝利し、中国地方における毛利氏の地位を確立することとなりました。

毛利元就が陶軍に勝利するための具体的な計画はどのようなものでしたか

毛利元就は陶晴賢率いる陶軍に勝利するため、以下のような巧妙な計画を立てました。

## 敵の誘導と弱体化

**囮の城の構築**: 元就は厳島に宮尾城を築き、陶軍の注目を集めました。

**偽情報の流布**: 重臣の桂元澄に偽の裏切りをさせ、「宮尾城を築いたのは失敗だった」という情報を晴賢に流させました。

**側近の排除**: 晴賢の側近で智謀に長けていた江良房栄に「毛利との内通」の疑いをかけて殺させました。

**潜在的同盟者の排除**: 尼子氏内部の有力集団である新宮党を、謀反の疑いで主家に滅ぼさせるよう仕向けました。

## 味方の強化

**水軍の獲得**: 三男・隆景を通じて、村上水軍の協力を取り付けました。

## 奇襲作戦

**夜襲の実行**: 暴風雨の中、厳島に上陸し、宮尾城を攻めていた陶軍を奇襲しました。

**三軍による包囲**: 毛利本隊、小早川隊、村上水軍の3つの軍に分かれて厳島を攻撃し、陶軍を包囲しました。

**海上封鎖**: 毛利方の水軍によって海上を封鎖し、陶軍の退路を断ちました。

この綿密な計画により、元就は圧倒的な兵力差(陶軍約2万に対し毛利軍は3千ほど)を覆し、大勝利を収めることに成功しました。

厳島の戦いでの毛利軍の水軍の役割はどのようなものでしたか

厳島の戦いにおいて、毛利軍の水軍は決定的な役割を果たしました。

## 水軍の構成

毛利軍の水軍は主に以下の要素で構成されていました:

- 小早川隆景率いる小早川水軍

- 村上水軍(毛利軍に味方した)

## 水軍の主な役割

1. **輸送と奇襲の支援**:

毛利軍本隊を厳島に密かに運び、夜間に厳島神社付近まで接近して敵を欺いて上陸しました。

2. **敵軍の封鎖**:

村上水軍が陶軍の水軍を攻撃し、船を焼き払うことで、陶軍の退路を断ち、逃走を防ぎました。

3. **戦力の増強**:

小早川隆景の交渉により、村上水軍から300隻の軍船を1日だけ借りることに成功し、毛利軍の海上戦力を大幅に強化しました。

## 戦略的意義

水軍の活用により、毛利軍は以下の利点を得ました:

- 十分な船舶の確保

- 海上戦の専門家の獲得

- 敵の退路の遮断

これらの要因により、数的劣勢(毛利軍約4000人対陶軍約2万人)にもかかわらず、毛利軍は圧倒的な勝利を収めることができました。

## 戦後の影響

この戦いを機に、毛利軍は陶水軍(大内水軍)を取り込み、村上水軍も味方につけることで、瀬戸内海の覇権を確立しました。これにより、毛利氏は中国地方での勢力拡大の足がかりを得ることができたのです。

毛利元就が「今日は吉日」と称した理由は何ですか

毛利元就が「今日は吉日」と称した具体的な理由は、与えられた情報からは直接的に明らかではありません。しかし、戦国時代の武将たちが吉凶を操作する方法について、いくつかの興味深い情報があります。

戦国時代、武将たちは戦いの日取りや方角を重視し、易や占いを用いて判断していました。しかし、常に吉日に戦うことは難しく、以下のような方法で「凶」を「吉」に変える工夫をしていました:

1. 調伏の矢:軍師が弓の呪力で邪悪なものを払う儀式を行いました。

2. 扇の使用:特に注目すべきは、扇を使用する方法です。

- 『中原高忠軍陣聞書』によると、扇の使い方で「悪日」を「吉日」に変えることができたとされています。

3. 願天望気:空模様から天気を読み、戦況を判断する方法も重要でした。

毛利元就が実際にこれらの方法を用いて「今日は吉日」と称した可能性は十分に考えられます。特に扇の使用は、戦国武将たちの間で広く知られていた方法だったようです。

このような実践は、単なる迷信ではなく、武将たちの精神力を高め、軍の士気を上げる効果があったと考えられます。「吉日」という認識が、実際の戦況にも良い影響を与えた可能性があります。

毛利元就と陶隆房の関係はどのように変わりましたか

毛利元就と陶隆房の関係はどのように変わりましたか

毛利元就と陶隆房(後の晴賢)の関係は、協力関係から敵対関係へと大きく変化しました。

## 初期の協力関係

当初、両者は協力関係にありました。天文18年(1549年)には、大内氏と毛利氏の同盟強化のため、元就が山口を訪れて義隆に謁見しています。この際、隆房の嫡男・陶長房を通じて密書のやりとりがあったとも言われています。さらに、元就の子である吉川元春と隆房は義兄弟の契りを結びました。

## 関係悪化の兆し

大内義隆打倒後、両者の関係に亀裂が生じ始めます。

- 隆房は北九州の一部を大友義鎮に譲渡し、大内氏の経済力が低下しました。

- 元就は安芸や備後の統括を任され、その影響力を拡大していきました。

- 隆房は元就の勢力拡大を危惧し、支配権の返上を要求しましたが、元就はこれを拒否しました。

## 敵対関係への転換

最終的に、両者の関係は完全に敵対関係へと変化しました。吉見正頼の反乱鎮圧の際、隆房は元就に断りなく安芸の領主たちに動員をかけ、元就の支配権も奪おうとしました。これに強く反発した元就は、隆房との対決を決意します。

この対立は最終的に1555年の厳島の戦いへと発展し、元就が隆房の大軍を破ることになります。この戦いをきっかけに毛利氏は飛躍し、やがて元就は中国地方8ヶ国の太守となりました。

この関係の変化は、両者の野心と権力闘争の結果であり、戦国時代の複雑な政治情勢を反映しています。

毛利元就と陶隆房の関係が悪化したきっかけは何だったのか

毛利元就と陶隆房(後の晴賢)の関係悪化には複数の要因がありましたが、主なきっかけは以下の出来事でした。

## 支配権をめぐる対立

大内義隆の死後、陶隆房は毛利元就に安芸・備後の統括を委ねました。しかし、元就の影響力拡大を懸念した隆房は、後に支配権の返上を要求しました。元就がこれを拒否したことで、両者の対立が深まりました。

## 吉見正頼の反乱と動員要請

決定的な転機となったのは、石見の吉見正頼が隆房に反旗を翻した際の出来事です。

1. 隆房は吉見正頼討伐のために安芸の領主たちに参戦を呼びかけました。

2. しかし、この動員要請を元就に断りなく行いました。

この隆房の行動は、元就との約束に反するものでした。元就はこれを「明確な協定違反」とみなし、強く反発しました。

## 大内氏の弱体化と毛利氏の独立志向

大内氏の衰退に伴い、元就は独立志向を強めていきました。一方、隆房は元就の影響力拡大を懸念し、両者の対立が深まっていきました。

## 厳島の権益をめぐる対立

隆房は大寧寺の変後、厳島で駄別料(通行料)の徴収を始めました。これは従来、村上水軍に認められていた権利であり、村上武吉らの反発を招きました。この対立が後の厳島の戦いで村上水軍が毛利方に付く一因となりました。

これらの要因が重なり、毛利元就と陶隆房の関係は決定的に悪化し、やがて厳島の戦いへと発展していくことになります。

厳島の戦いが毛利氏の歴史に与えた影響はどのようなものか

厳島の戦いは毛利氏の歴史に多大な影響を与え、その後の飛躍的な発展の転換点となりました。

1. 中国地方における覇権の確立

厳島の戦いでの勝利により、毛利元就は大内氏の重臣であった陶晴賢を打ち破り、中国地方の勢力図を一変させました。この戦いを契機に、毛利氏は中国地方の覇者としての地位を確立し始めました。

2. 領土の急速な拡大

戦いの結果、毛利氏は急速に勢力を拡大し、元就は最終的に中国地方8ヶ国の太守となりました。これにより、毛利氏は安芸の一領主から、中国地方全体を支配する大名へと成長しました。

3. 名将としての名声獲得

厳島の戦いにおける元就の巧みな戦略と勝利は、彼を戦国時代きっての名将として名を知らしめることになりました。この名声は、その後の同盟関係の構築や領土拡大に大きく寄与したと考えられます。

4. 軍事力の向上

この戦いを通じて、毛利氏は水軍の重要性を認識し、村上水軍との同盟を強化しました。これにより、瀬戸内海における海上支配力を高め、後の領土拡大や防衛に大きな役割を果たしました。

5. 政治的影響力の増大

大内氏の衰退と毛利氏の台頭により、中国地方の政治バランスが大きく変化しました。毛利氏は安芸や備後の統括を任されるなど、徐々に独立した勢力として認識されるようになりました。

厳島の戦いは、毛利氏が地方の一領主から中国地方の覇者へと飛躍する決定的な転換点となり、その後の戦国時代における重要な勢力としての基盤を築く契機となったのです。

陶隆房が謀反を起こした理由は何か

陶隆房(後の晴賢)が大内義隆に対して謀反を起こした理由には、複数の要因が絡み合っています。

## 主な理由

1. **政策の対立**: 文治派を擁護する義隆と武断派の隆房との間で、政策面での対立が決定的になりました。

2. **権力欲**: 隆房は大内氏の実権を掌握したいという野心を持っていました。

3. **大友晴英の擁立**: 隆房は大友義鎮の弟・大友晴英を新たな大内氏の家督として擁立することを計画していました。

## 背景要因

1. **出雲遠征の影響**: 1542年の出雲遠征の敗北後、義隆が軍事から遠ざかったことが、隆房との対立の発端となった可能性があります。

2. **相良武任の出奔**: 武任の行動が、隆房の謀反決意に影響を与えました。

3. **家臣団の不満**: 義隆の寺社保護などの政策に対して、次第に家臣団の不満が募っていました。

4. **毛利氏との密約**: 隆房は毛利元就らに密書を送り、協力を求めていました。

5. **遷都計画への反対**: 義隆と後奈良天皇による遷都計画を阻止するためという説もあります。

陶隆房の謀反は、長年の主従関係の悪化、政策対立、個人的野心、そして複雑な政治的背景が重なって引き起こされた事件だったと言えます。しかし、近年の研究では、従来の通説(義隆の文治政策への不満や領民への増税など)が否定され、新たな見解が提示されています。

大内氏の衰退が毛利氏の独立にどのように影響したのか

大内氏の衰退は毛利氏の独立に決定的な影響を与えました。以下にその過程を詳しく説明します。

## 大内氏の衰退の始まり

大内氏の衰退は、天文20年(1551年)の大寧寺の変から始まりました。この事件で、大内義隆が家臣の陶隆房(後の晴賢)の謀反により自害に追い込まれ、大内氏は実質的に滅亡しました。

## 毛利元就の戦略的行動

1. 毛利元就は陶晴賢の謀反に同調し、その見返りとして安芸や備後の統括を委ねられました。

2. 元就は大内氏の弱体化を見て独立を考えるようになりました。

3. 大寧寺の変後、元就は安芸国内の義隆派の諸将を討伐し、影響力を拡大しました。

## 大内氏の統制力の喪失

1. 天文23年(1554年)以降、大内家からの離反が相次ぎ、新政権は統制力を失いました。

2. 天文24年(1555年)の厳島の戦いで、毛利元就は陶晴賢を破り、大内家は大黒柱を失いました。

## 毛利氏の独立と大内氏の滅亡

1. 厳島の戦いの勝利により、毛利氏は飛躍的に勢力を拡大しました。

2. 弘治元年(1555年)から毛利元就の防長経略が始まり、周防・長門国は毛利領となりました。

3. 弘治3年(1557年)、大内義長が自害し、大内氏は完全に滅亡しました。

4. 毛利氏は山口を占領し、周防を完全に支配下に置きました。

結果として、大内氏の衰退は毛利氏に独立と勢力拡大の機会を与え、中国地方における新たな支配者としての地位を確立させる決定的な要因となりました。毛利氏はやがて中国地方8ヶ国の太守となり、西国の有力大名へと成長しました。

吉見正頼の反乱が陶隆房と毛利元就の関係に与えた影響は何か

吉見正頼の反乱は、陶隆房(後の晴賢)と毛利元就の関係に決定的な影響を与え、両者の対立を先鋭化させました。

## 反乱の発生と対応

1553年、石見の吉見正頼が陶晴賢に対して反乱を起こしました。晴賢は元就に参戦を促しましたが、元就は吉見正頼からも救援を求められており、板挟み状態に陥りました。

## 毛利元就の戦略的行動

元就は当初、陶軍への参加を決めていましたが、毛利家内部の反対により出兵できませんでした。この状況下で元就は事態を延ばす戦略を取り、結果的に陶晴賢との関係に亀裂を生じさせることになりました。

## 緊張関係の激化

1. **陶晴賢の調略**: 晴賢は安芸の国人衆を調略して、毛利からの離反を計りました。

2. **毛利氏の決断**: 晴賢の行動が毛利氏に露見し、元就は陶と対決することを決意しました。

3. **同盟関係の崩壊**: 1554年5月11日、元就は陶の諸城を攻略し、5月15日には周防に侵入して陶軍を撃破しました。これにより、毛利氏と陶氏の同盟関係は完全に崩壊しました。

## 結果

吉見正頼の反乱は、陶晴賢と毛利元就の関係を決定的に悪化させ、両者の対立を不可避なものとしました。この対立は最終的に厳島の戦いへと発展し、毛利元就が陶晴賢を打ち破ることになります。この勝利により、毛利氏は中国地方で大きな勢力を築くきっかけを得ることとなりました。

毛利元就が大内義隆と関係を強めようとした理由は何ですか

毛利元就が大内義隆と関係を強めようとした理由は何ですか

毛利元就が大内義隆と関係を強めようとした理由は、主に以下の点にあります:

## 政治的・軍事的利益

1. **勢力拡大**: 大内氏は西国有数の大大名であり、その傘下に入ることで毛利氏は自身の勢力拡大を図ることができました。

2. **尼子氏との対抗**: 大内氏は中国地方で尼子氏と覇を競っており、毛利氏は大内氏に従うことで尼子氏との対立を有利に進められました。

3. **安芸国内での地位向上**: 大内義隆との関係強化により、安芸国内の他の領主に対して優位な立場を確立できました。

## 具体的な行動

1. **官位の獲得**: 天文2年(1533年)、元就は大内義隆を通じて朝廷から官位を得ることで、大内氏との関係を強化し、同時に自身の権威を高めました。

2. **婚姻関係の構築**: 元就は息子(毛利隆元)を大内義隆と縁組させ、両家の関係をさらに深めました。

3. **軍事協力**: 元就は大内氏の軍事行動に参加し、その過程で自身の領土も拡大していきました。

これらの行動を通じて、毛利元就は大内義隆との関係を強化し、自身の勢力拡大と安芸国内での地位向上を実現しました。この戦略は後の毛利氏の発展に大きく寄与することとなりました。

尾崎局が毛利隆元の正室になった理由は

尾崎局が毛利隆元の正室になった主な理由は、政略結婚による同盟関係の強化でした。以下にその詳細を説明します。

## 政治的背景

**大内氏との関係強化**

毛利氏にとって、周防国の戦国大名である大内氏は重要な存在でした。大内氏は平安時代末期以来の名族であり、周防・長門を中心に広大な領土を持っていたため、毛利氏は大内氏との同盟関係を強化する必要がありました。

**婚姻の経緯**

1. 天文6年(1537年)、15歳の毛利隆元は大内義隆のもとに人質として送られました。

2. 天文18年(1549年)、隆元は大内義隆の養女と結婚しました。

## 尾崎局の出自

- 尾崎局は元々、大内氏の重臣である内藤興盛の三女でした。

- 内藤氏は当時の毛利氏よりも格上の存在でした。

大内義隆には実子の娘がいなかったため、内藤興盛の娘を養女として迎え、隆元と結婚させました。これは当時の慣習としても珍しくありませんでした。

## 政治的意義

1. **大内氏との同盟強化**: この婚姻により、毛利氏は大内氏との同盟関係を強固にしました。

2. **内藤氏との関係構築**: 重臣の内藤氏とも縁戚関係を結ぶことで、政治的な支援を得やすくなりました。

3. **外交的役割**: 尾崎局は毛利氏と大内氏、内藤氏の間の外交的な橋渡し役として重要な役割を果たしました。

この政略結婚は、毛利氏の勢力拡大と安定に大きく貢献し、尾崎局は毛利家の発展に重要な役割を果たしました。

大内義隆が毛利元就に恩顧を与えた具体的な理由は

大内義隆が毛利元就に恩顧を与えた具体的な理由は、以下のような戦略的な観点から説明できます:

1. 政治的同盟の強化:

大内義隆は中国地方での勢力拡大と安定した支配を目指していました。そのため、毛利氏を自陣営に引き入れることで、地域の勢力図を有利に展開しようとしました。

2. 官位の推挙:

天文2年(1533年)、大内義隆は朝廷に対して毛利元就の官位叙任を推挙しました。これにより、元就は朝廷と大内氏双方の後ろ盾を得ることになり、安芸国内での立場を強化できました。

3. 血縁関係の構築:

義隆は自身の養女である尾崎局を毛利隆元の正室として嫁がせ、両家の縁戚関係を結びました。これにより、大内氏と毛利氏の関係をさらに深めることができました。

4. 軍事的協力の確保:

大内氏にとって、毛利氏は重要な軍事的同盟者でした。元就は大内氏の軍事行動に協力し、その見返りとして勢力拡大の機会を得ました。

5. 尼子氏への対抗:

大内氏は尼子氏と覇を競っており、毛利氏を味方につけることで、尼子氏に対抗する力を得ようとしました。

これらの理由から、大内義隆は毛利元就に恩顧を与え、両家の関係を強化しました。この関係は、後に毛利氏が大内氏の遺恩を忘れず、義隆の供養や墳墓の修補、神社の造営などを行うことにつながりました。

毛利元就が大内義隆の養女となった尾崎局を重用した理由は

毛利元就が大内義隆の養女である尾崎局を重用した理由は、政治的な戦略と彼女の役割の重要性に基づいています。

### 政治的背景と戦略

1. **大内氏との同盟強化**

尾崎局は大内義隆の養女であり、彼女との婚姻を通じて毛利氏は大内氏との同盟を強化しました。当時、大内氏は毛利氏にとって格上の勢力であり、その支援を得ることが毛利氏の発展に不可欠でした。

2. **権威の利用**

元就は尾崎局を通じて、大内義隆の命令という「大義名分」を得ることで、国内の反乱分子を討伐し、毛利家内部の統制を進めました。例えば、1550年には井上一族を討伐する際に、大内氏の命令を利用して正当性を確保しました。

3. **外交的影響力**

尾崎局の存在により、毛利氏は大内家やその重臣たちとの関係を深めることができました。この関係性は、後の毛利家の勢力拡大に寄与しました。

### 尾崎局の役割と貢献

1. **一族間の調整役**

尾崎局は隆元や輝元など毛利家一族に対して配慮を示し、一族間の結束を強化しました。また、輝元への教育にも熱心であり、後継者としての育成に貢献しました。

2. **精神的支柱**

尾崎局は単なる外交手段ではなく、毛利家全体にとって精神的な支柱としても機能しました。彼女の存在が毛利家の発展と安定に寄与したとされています.

このように、尾崎局は政治的・外交的な戦略だけでなく、毛利家内部で重要な役割を果たしたため、元就にとって欠かせない存在だったといえます。

大内義隆と毛利元就の関係が強化された影響は

大内義隆と毛利元就の関係強化は、毛利氏の勢力拡大と安芸国内での影響力増大に重要な役割を果たしました。

## 関係強化の主な影響

**官位の獲得**

天文2年(1533年)、大内義隆の推挙により、元就は従五位下の官位を授かりました。これにより、元就は安芸国内の他の領主に対して朝廷と大内氏双方の後ろ盾があることを示すことができました。

**人質の交換**

天文6年(1537年)、元就は長男の毛利隆元を大内氏へ人質として差し出し、関係をさらに強化しました。隆元は5年間の山口滞在中に義隆や大内の重臣たちと交友を深め、毛利と大内の友好関係に大きく貢献しました。

**勢力拡大の機会**

大内氏との関係強化により、元就は安芸国内での勢力拡大に専念することができました。大内氏が他の方面に注力している間に、元就は近隣の国人領主たちとの関係を強化し、自身の影響力を拡大しました。

**軍事的支援**

天文11年(1542年)から天文12年(1543年)にかけての第1次月山富田城の戦いでは、元就は大内義隆率いる軍に従軍しました。この軍事協力は、両者の関係をさらに深める機会となりました。

## 長期的影響

大内義隆との関係強化は、毛利元就の勢力基盤を固め、後の中国地方統一への足がかりとなりました。しかし、天文20年(1551年)に大内義隆が家臣の陶晴賢の謀反によって殺害されると、元就は新たな局面を迎えることになります。この事件を契機に、元就は自身の勢力拡大をさらに加速させ、最終的には中国地方の統一へと向かっていくのです。

大内義隆が毛利元就に恩顧を与えた背景は

大内義隆が毛利元就に恩顧を与えた背景には、以下の要因が考えられます:

## 軍事的協力関係

大内義隆は、安芸国を中心とする地域の支配を強化するため、毛利元就を重要な同盟者として位置づけていました。

- 1540年、尼子晴久の大軍に攻められた毛利元就が吉田郡山城に籠城した際、大内義隆は援軍を送って救援しました。

- この軍事的協力により、大内氏は尼子氏を安芸国から駆逐することに成功しました。

## 政治的戦略

大内義隆は、毛利元就との関係強化を通じて、自身の勢力拡大と安定した支配体制の構築を図りました。

- 大内氏は安芸・石見国の防備体制を整え、備後国にも勢力を広げるなど、領土拡大を進めていました。

- 毛利氏を味方につけることで、中国地方における大内氏の影響力をさらに強化することができました。

## 尼子氏への対抗

大内義隆と毛利元就は、共通の敵である尼子氏に対抗するために協力関係を築いていました。

- 尼子氏の南下を防ぐため、大内義隆は安芸・石見国の防備体制を整えました。

- 毛利元就との同盟関係を強化することで、尼子氏への対抗力を高めることができました。

これらの背景から、大内義隆は毛利元就を重要な同盟者として扱い、恩顧を与えることで両家の関係を強化し、自身の勢力拡大と安定した支配体制の構築を図ったと考えられます。