黒田長政の生涯と業績

基本情報

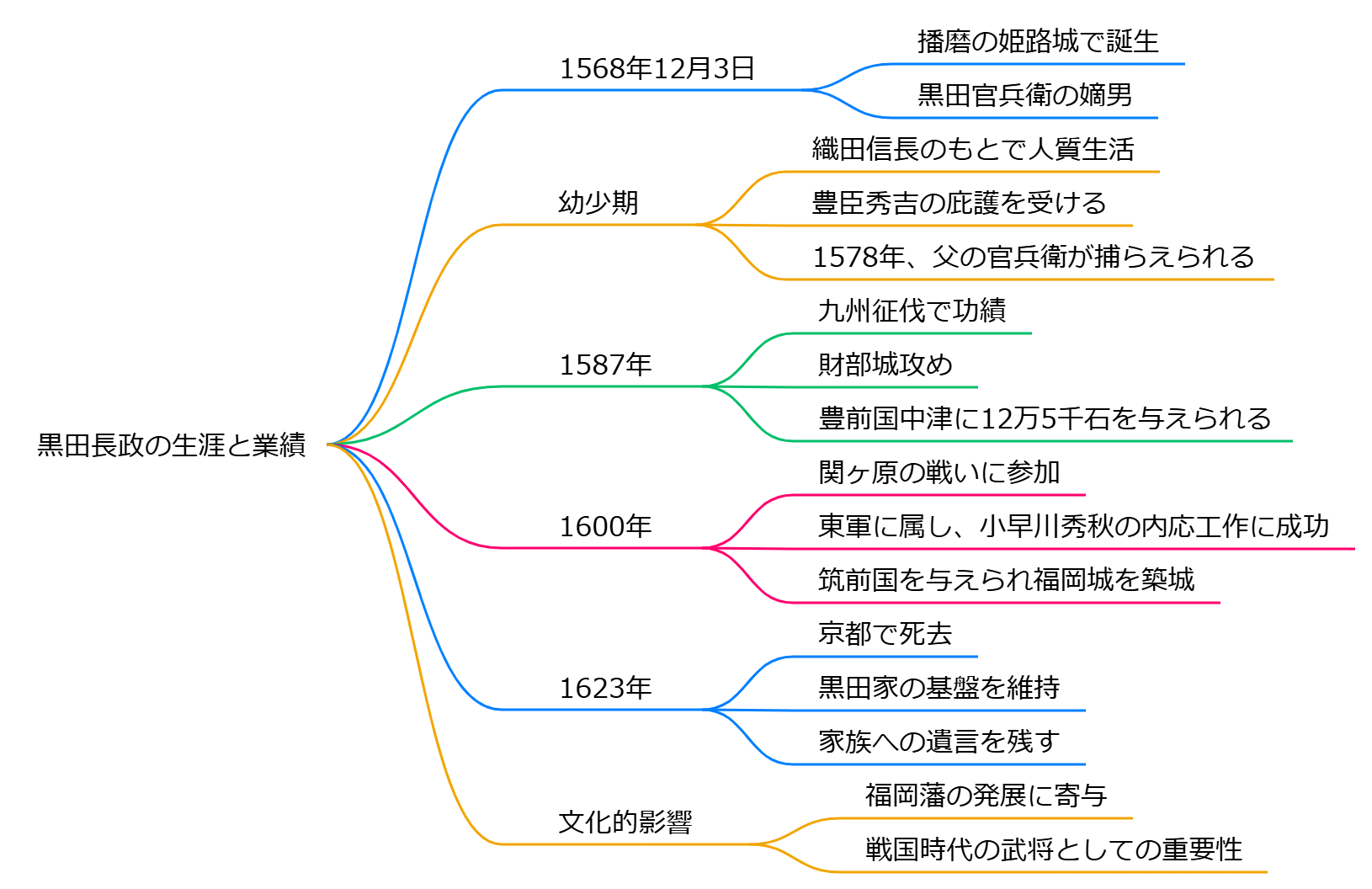

黒田長政(くろだながまさ)は、1568年12月3日に播磨の姫路城で生まれた日本の戦国武将であり、黒田官兵衛(黒田孝高)の嫡男です。

彼は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍し、特に関ヶ原の戦いでの功績により、筑前国(現在の福岡県)に52万3千石の領地を与えられ、福岡藩の初代藩主となりました。

幼少期と人質生活

長政は幼少期に父の官兵衛が織田信長に仕官したため、人質として信長のもとで育ちました。

この時期、彼は豊臣秀吉の庇護を受け、良好な関係を築いていました。

1578年、父が捕らえられた際には、長政も処刑の危機に直面しましたが、竹中半兵衛の機転により救出されました。

軍事的業績

長政は、父と共に多くの戦に参加し、特に九州征伐や文禄・慶長の役での活躍が知られています。

1587年の九州征伐では、日向の財部城攻めで功績を挙げ、戦後に父と共に豊前国中津に12万5千石を与えられました。

関ヶ原の戦い(1600年)では、東軍に属し、特に小早川秀秋の内応工作に成功し、戦局を有利に進める重要な役割を果たしました。

この功績により、徳川家康から筑前国を与えられ、福岡城を築城しました。

晩年と死

長政は1623年に京都で亡くなり、彼の死後も黒田家は福岡藩の基盤を維持し続けました。

彼は生前、家族や家臣に対して多くの遺言を残し、家族の未来を心配していました。

文化的影響

長政は、戦国時代の武将としてだけでなく、福岡藩の発展に寄与した重要な人物であり、彼の名は今でも福岡の歴史に深く刻まれています。

彼の生涯は、戦国時代の日本の複雑な政治状況と武士の生き様を象徴するものです。

黒田長政

黒田長政

黒田長政は、1568年に生まれ、1623年に亡くなった日本の戦国武将であり、大名です。彼は父親である黒田官兵衛の影響を受け、織田信長や豊臣秀吉に仕官し、後には徳川家康の側近として活躍しました。

## 生涯の主な出来事

### 幼少期と仕官

長政は幼少期に織田信長の人質として過ごし、その後、豊臣秀吉に仕官しました。彼は初陣を飾った後、数々の戦闘で功績を上げ、特に「賤ケ岳の戦い」や「小牧・長久手の戦い」での活躍が評価されました.

### 関ヶ原の戦い

1600年の関ヶ原の戦いでは、東軍に属し、勝利に大きく貢献しました。特に、小早川秀秋を東軍に寝返らせる外交的手腕が評価され、西軍の敗北を決定づけました。この功績により、彼は所領を12万石から52万石へと増やされ、筑前国福岡藩の初代藩主となりました.

### 晩年と評価

その後も長政は徳川家康に仕え、「大坂冬の陣」では江戸留守役として家康を支えました。彼は築城技術にも優れ、多くの城を建設したことでも知られています。長政は知略と武勇を兼ね備えた名将として評価され、歴史的な人物として後世に名を残しています。

黒田長政が築いた城はどれくらいある

黒田長政が直接築城した城として確実に言えるのは福岡城のみです。福岡城は以下の特徴を持っています:

1. 慶長6年(1601年)に築城を開始し、7年の歳月をかけて完成させました。

2. 関ヶ原の戦いの後、徳川家康から筑前52万石を拝領したことを受けて築城されました。

3. 黒田長政が縄張り(設計)を行い、父の黒田官兵衛(如水)の意見も取り入れながら建設されました。

4. 博多湾を押さえる好立地に築かれ、商都博多の近くに位置することで都市の発展も考慮されていました。

5. 「舞鶴城」とも呼ばれ、海側から見ると鶴が羽ばたく姿に似ていたとされています。

黒田長政が他に直接築城した城についての明確な記録は見当たりません。ただし、長政は福岡城築城以前に名島城を一時的に居城としていたことが分かっています。

また、長政の父である黒田官兵衛は築城の名手として知られ、大坂城、姫路城、名護屋城などの築城に関わっていました。長政も父から築城の技術を学び、福岡城の建設に活かしたと考えられます。

福岡城の天守閣については、その存在を巡って長年議論が続いています。近年、天守閣が存在したことを示唆する新たな資料が発見されましたが、決定的な証拠とはなっていません。

黒田長政が築いた城の特徴は

黒田長政が築いた福岡城は、以下のような特徴を持つ城でした:

## 構造と規模

- 梯郭式の平山城で、本丸を中心に南丸、東二の丸、二の丸、三の丸が配置されていた。

- 城の規模は非常に大きく、内郭部分だけで約24万平方メートル、総面積は約47万平方メートルに及んだ。

- 47基の櫓と10棟の城門を配し、総石垣の長さは約6キロメートルに及んだ。

## 防御と地形の利用

- 東側に那珂川を堀として利用し、西側は干潟の「草ヶ江」を大きな池沼堀として活用した。

- 城内へは上之橋・下之橋・追廻橋の3ヶ所の橋からしか入ることができず、それぞれに枡形を設けて城門が築かれていた。

## 天守と櫓

- 本丸には大中小3つの天守台があったが、天守の存在については諸説あり、謎とされている。

- 現存する南丸多聞櫓は重要文化財に指定されており、城の象徴的存在となっている。

## 築城の背景と技術

- 築城には名島城からの石垣や建物の部材が運び込まれた。

- 黒田長政の父である黒田孝高(如水)が設計に関わり、当時の最新の築城技術が取り入れられた。

## 別名と文化財指定

- 「舞鶴城」「石城」とも呼ばれ、海から眺めたとき多くの櫓が立ち並ぶ姿が鶴が舞うように見えたことから「舞鶴城」の別名がついた。

- 城跡の主要部分は国の史跡に指定され、現在は舞鶴公園として整備されている。

福岡城は、その規模と構造から、黒田氏の権力と技術力を示す重要な城郭であったことがわかります。

中津城と福岡城の違いは

中津城と福岡城には、以下のような主要な違いがあります。

## 立地と構造

中津城は大分県中津市の中津川河口に位置し、日本三大水城の一つとして知られています。一方、福岡城は福岡市の中心部に築かれました。

中津城は扇形の構造を持ち、「扇城」とも呼ばれています。福岡城は本丸、二の丸、三の丸の4層構造で、47以上の櫓を配置した複雑な構造でした。

## 築城の経緯

中津城の築城は1588年に黒田孝高(官兵衛)によって始められましたが、1600年に細川忠興によって完成されました。

福岡城は、黒田孝高の子である黒田長政が1601年から7年かけて築城しました。

## 特徴的な要素

中津城:

- 堀に海水が引き込まれる水城としての特徴

- 九州最古の近世城郭の石垣が残存

- 黒田時代と細川時代の異なる石垣の様式が見られる

福岡城:

- 名島城の石垣や櫓を移設して築城

- 大規模な土木工事により、堀や城下町を整備

- 官兵衛の隠居所である御鷹屋敷を三の丸に配置

## 現在の状況

中津城は1871年に廃城となりましたが、昭和39年(1964年)に天守閣が再建され、現在は奥平家歴史資料館として利用されています。

福岡城も同じく1871年に廃城となりましたが、現在は一部の遺構が残っており、福岡市による復元整備が進められています。

これらの違いは、両城の立地条件や築城時期、築城者の意図などによって生まれたものと言えます。

名護屋城の歴史についてもっと知りたい

名護屋城は、豊臣秀吉の朝鮮出兵の拠点として1591年に築城された重要な城です。佐賀県唐津市に位置し、その規模は当時、大阪城に次ぐ大きさでした。

## 築城と繁栄

名護屋城は、文禄・慶長の役(1592-1598年)のために建設されました。多くの大名が割普請で築城に参加し、わずか数ヶ月で完成しました。城の周囲には130以上の大名陣屋が築かれ、20万人以上の人々が集まる大規模な拠点となりました。

## 文化的意義

名護屋城は単なる軍事拠点ではなく、文化交流の中心地でもありました。

- 茶の湯や能などの文化活動が盛んに行われた

- 京都の商人や宣教師、明の使節も訪れた

- 各地の大名たちが文化や技術を持ち帰り、自国で発展させた

## 衰退と現在

秀吉の死後、名護屋城はその役目を終え、江戸時代に入ると解体されました。しかし、その歴史的価値は高く評価され:

- 1955年に国の特別史跡に指定された

- 現在も石垣や陣屋跡が残されている

- 1993年に佐賀県立名護屋城博物館が開館し、多くの歴史資料を展示している

## 現代の取り組み

2020年から「はじまりの名護屋城。」プロジェクトが始まり、VRでの城の再現や茶室の復元、イベントの開催など、名護屋城の歴史と文化を広く発信する取り組みが行われています。

名護屋城は、日本の歴史上重要な役割を果たし、現在も貴重な文化遺産として保存・活用されています。

高松城の築城の背景は

高松城の築城には、戦国時代末期の政治情勢が大きく影響しています。

1587年、豊臣秀吉が四国平定を成し遂げた後、讃岐国の統治を家臣の生駒親正に任せました。親正は新しい居城の地を探し、最終的に現在の高松の地を選びました。

1588年、生駒親正によって高松城の築城が開始されました。当時、この地域は「野原の庄」と呼ばれており、中世から栄えていた港町があったとされています。

親正は香東川河口の八輪島と呼ばれる扇状地の先端に城地を定めました。この立地は、北側が瀬戸内海に面しており、防御に有利な地形でした。

築城に際して、親正は「野原」という地名を吉兆性の高い「高松」に変更しました。この「高松」という名前は、屋島の麓にあった喜岡城周辺の地名から取られたものです。

高松城は、内堀、中堀、外堀の3重の堀で囲まれた平城(水城)として設計されました。設計には黒田如水、藤堂高虎、細川忠興などの名だたる武将が関わったとされています。

高松城の築城は、豊臣秀吉による四国統治の一環として行われ、瀬戸内海の要衝を押さえる重要な拠点として位置づけられていたことがわかります。

広島城の築城の目的は

広島城の築城には複数の重要な目的がありました:

1. 水陸交通の要衝に拠点を確立

毛利輝元は、内陸部の吉田郡山城から太田川デルタの水陸交通の便が良い場所に新たな拠点を求めました。これにより、海・川・陸の交通の結節点を活かした効果的な領国支配が可能となりました。

2. 商業の発展と城下町の形成

水上交通の良い場所に城を築くことで、商業を盛り上げ、新たな城下町の形成を目指しました。

3. 新たな統治体制の確立

毛利輝元は、豊臣秀吉の傘下に入った後、大阪城に感銘を受け、中国地方一帯の広い領地を治めるための新たな拠点として広島城を築きました。これは、戦国大名から豊臣系大名への変容を示し、新時代に適応した統治体制を確立する意図がありました。

4. 権力の可視化

近世城郭の構造を採用することで、新たな権力構造を家臣団や他大名に示す効果もありました。

広島城の築城は、毛利氏の領国支配の拠点を移すだけでなく、政治・経済・軍事の中心地として機能する新たな都市の創出を目指したものだったと言えます。

関ヶ原の戦いでの黒田長政の役割は

関ヶ原の戦いでの黒田長政の役割は

黒田長政は関ヶ原の戦いにおいて、東軍(徳川家康軍)の勝利に決定的な役割を果たしました。その貢献は主に以下の点に集約されます:

## 調略と外交

長政は優れた外交術と調略を駆使し、東軍の勝利に大きく貢献しました。

- **毛利家と小早川秀秋の懐柔**: 長政は毛利家や小早川秀秋を味方につけることに成功しました。特に小早川秀秋との交渉は、戦局を左右する重要な成果となりました。

- **吉川広家との交渉**: 長政は吉川広家と書状のやり取りを重ね、関ヶ原での「日和見」を約定させました。

- **福島正則の確保**: 家康が懸念していた福島正則の東軍への参加を確実なものにしました。

## 戦場での活躍

長政は調略だけでなく、戦場でも卓越した武勇を発揮しました。

- **最前線での奮戦**: 本戦では東軍の最前線に布陣し、西軍との激闘を制しました。

- **島左近の討伐**: 石田三成を支えた名将・島左近(島清興)を討ち取る大きな功績を挙げました。

## 戦略的情報提供

長政は家康に対して、西軍の動向や自身の調略の進捗状況を逐次報告し、東軍の戦略立案に大きく寄与しました。

黒田長政のこれらの活躍により、東軍は万全の態勢で関ヶ原の戦いに臨むことができました。その結果、戦いは驚くべき速さで東軍の勝利に終わりました。長政の貢献は徳川家康によって高く評価され、戦後、筑前国一国を含む52万石を与えられ、福岡藩の初代藩主となりました。

長政自身も、自らの最大の貢献は知謀をもって毛利家や小早川秀秋を味方につけたことだと認識していました。彼の外交術と戦略的思考は、父・黒田官兵衛にも劣らぬものであり、関ヶ原の戦いにおける東軍の勝利に不可欠な要素でした。

黒田長政が毛利家と小早川秀秋を味方につけるための具体的な外交術は

黒田長政は、関ヶ原の戦いにおいて東軍の勝利に大きく貢献する外交術を展開しました。毛利家と小早川秀秋を味方につけるための具体的な外交術は以下の通りです。

## 毛利家への外交術

黒田長政は、毛利家の分家である「毛利両川」(吉川広家と小早川秀秋)の懐柔に乗り出しました。

**吉川広家への働きかけ**

- 積極的な書状のやり取りを行い、吉川家の「日和見」を約束させた

- 完全な味方にはできなかったが、戦に本腰を入れないという約束を取り付けた

## 小早川秀秋への外交術

小早川秀秋に対しては、より複雑な外交術を展開しました。

**関係性の活用**

- 黒田家と小早川家の深い繋がりを利用

- 北政所(豊臣秀吉の正室)との関係を活用

**具体的な行動**

1. 頻繁に家臣を小早川秀秋のもとに派遣

2. 内応を仄めかし、合戦当日の内応を約束させることに成功

3. 関ヶ原の戦い開戦の約半月前(8月28日)に、浅野幸長と連名で書状を送付

- 浅野幸長の母が北政所の妹であることを強調

- 東軍への味方を要請

**心理的アプローチ**

- 北政所が小早川秀秋の養母であり、黒田長政にとっても母親同然であることを強調

- 共通の「母」を持つ者同士としての絆を訴えかけた

これらの外交術により、黒田長政は毛利家の一部勢力を中立化し、小早川秀秋の寝返りを成功させ、東軍の勝利に大きく貢献しました。

関ヶ原の戦いでの黒田長政の武勇はどの程度重要だった

黒田長政の関ヶ原の戦いにおける武勇は、東軍の勝利に大きく貢献する重要な要素でした。

## 戦場での活躍

長政は戦場において、その武勇を遺憾なく発揮しました。

- 西軍の重要人物である島左近(島清興)を討ち取りました。

- この功績により、西軍の敗退が決定的なものとなりました。

## 武勇と知略の相乗効果

長政の武勇は、彼の優れた知略と相まって、より大きな効果を生み出しました。

- 福島正則の説得や小早川秀秋の内通工作など、戦略的な動きを行いました。

- 吉川広家の調略にも成功し、毛利軍の動きを封じました。

これらの知略と武勇の組み合わせにより、長政は関ヶ原の戦いの勝敗に深く関与することができました。

## 評価と影響

黒田長政の関ヶ原での活躍は、徳川家康から最上の評価を受けました。

- 戦後、長政の所領は12万石から52万石へと大幅に増加しました。

- 筑前一国(現在の福岡県)を与えられ、大大名へと成長しました。

## 結論

黒田長政の武勇は、関ヶ原の戦いにおいて非常に重要な役割を果たしました。彼の武勇は単独で評価されるべきものではなく、その知略と合わせて東軍の勝利に大きく貢献したと言えます。長政自身も、関ヶ原の戦いで家康が勝利し天下人になれたのは、父如水(孝高)と自身の活躍によるものだと明言しています。この自負は、長政の武勇と知略が関ヶ原の戦いにおいて極めて重要であったことを示しています。

黒田長政が徳川家康に評価された理由は

黒田長政が徳川家康に評価された理由は、主に彼の戦略的な貢献と政治的な判断力にあります。

## 関ヶ原の戦いにおける貢献

**調略の成功**

長政は関ヶ原の戦いで、毛利家や小早川秀秋を東軍に引き入れるための外交工作を行いました。彼の知恵と謀略によって、これらの武将が味方となり、他の多くの武将も東軍に加わる結果となりました。この貢献が、戦局を有利に進める要因となり、家康の勝利に大きく寄与しました。

**戦闘での活躍**

長政は戦場でも重要な役割を果たし、特に敵将を討ち取るなどして東軍の勝利に貢献しました。彼の行動は、家康にとって非常に信頼できるものであり、その結果として長政は52万石という大封を得ました。

## 政治的判断力

**家康への忠誠心**

長政は家康との関係を強化するため、父・黒田官兵衛(孝高)の影響を受けつつも、自身の判断で行動しました。特に、福島正則との親交を利用して、彼が東軍に加わることを確約し、家康に安心感を与えました。このような行動が、家康からの信任を得る要因となりました。

**冷静な判断**

長政は常に冷静な判断を下し、情に流されない姿勢が評価されました。彼は徳川家と豊臣家との関係を見極めながら、自身と家族の立場を守るために必要な選択を行い、その結果として家康から厚い信頼を受けました。

これらの理由から、黒田長政は徳川家康から高く評価され、歴史的にも重要な役割を果たした武将として知られています。

関ヶ原の戦いでの黒田長政の遺書の内容は

黒田長政の遺書は、関ヶ原の戦いにおける彼の戦略的貢献と自負心を示す重要な文書です。以下にその主な内容をまとめます。

## 遺書の主な内容

1. **知謀による勝利の強調**

- 長政は、自身の最大の貢献が「知謀をもって毛利家や小早川秀秋を味方につけたこと」であると述べています。これにより、他にも多くの味方が増えたと自負しています。「当日の奮戦などは珍しからざることに候ふ」と記し、自らの戦闘行為よりも、外交的手腕が勝利に寄与したと強調しました。

2. **父・黒田官兵衛への言及**

- 遺書には、父である黒田官兵衛(如水)がもし本気を出せば、九州から東に進軍して徳川家康を倒すことも可能だったという内容が含まれています。長政は、自分と父が東軍勝利に貢献したことを明言し、黒田家の名誉を強調しました。

3. **後事への託言**

- 長政は、家族や子孫に対して黒田家の名誉を守り続けるよう訴えています。彼は、黒田家が徳川家に天下をもたらした名誉ある家であることを忘れず、家族の結束を重んじるようにとの願いを表明しました。

この遺書は、長政が関ヶ原の戦いで果たした役割や彼の家族への思いを深く理解するための貴重な資料となっています。

黒田長政が戦後どのように評価されたか

黒田長政は、関ヶ原の戦いでの活躍により、戦後に高く評価されました。彼は東軍に属し、特に小早川秀秋を東軍に寝返らせるなどの外交的手腕が功を奏し、戦局を有利に導きました。この結果、長政は徳川家康から「最上の評価」を受け、52万石という大封を与えられ、福岡藩の初代藩主となりました。

## 戦後の評価

**功績**

- 黒田長政は関ヶ原の戦いで、島左近を討ち取るなどの武勇を示しつつ、調略によって多くの大名を東軍に引き入れることに成功しました。これにより、彼は戦局を決定づける重要な役割を果たしました。

**評価の分かれ目**

- 彼の冷徹な判断力や政治的手腕は高く評価される一方で、父・黒田官兵衛との比較から「七光り」として過小評価されることもありました。特に官兵衛が西軍に与していれば家康が敗れていた可能性があると考えた長政は、父の実力を認めつつも徳川家康に尽くした「孝行の将」としても知られています。

**総括**

黒田長政は、その知略と武勇によって戦後に高く評価されましたが、その評価は彼の行動や背景によって分かれることとなりました。彼は福岡藩初代藩主としても成功を収め、江戸時代を通じて黒田家に良い影響を与えました.

豊臣秀吉と黒田長政の関係は

豊臣秀吉と黒田長政の関係は

豊臣秀吉と黒田長政の関係は、戦国時代における忠誠心と戦略的な協力に基づくものでした。黒田長政は、秀吉の信任を受けた武将として、彼の天下統一事業に深く関与しました。

## 黒田長政の成長と秀吉との関係

黒田長政は1568年に生まれ、幼少期には織田信長の人質として育ちましたが、その後、豊臣秀吉に仕官しました。秀吉とその正室であるねねとの関係は良好で、長政は彼らに可愛がられながら成長しました。1582年の本能寺の変後、長政は父・黒田官兵衛と共に秀吉に仕え、賤ヶ岳の戦いや九州征伐などで武功を挙げました。

## 戦功と昇進

長政は賤ヶ岳の戦いで450石を獲得し、その後の戦闘でも功績を重ねて2,000石に加増されました。特に九州平定では秀吉から高く評価され、父と共に重要な役割を果たしました。彼はまた、朝鮮出兵にも参加し、その際にも活躍しています。

## 秀吉死後の動向

豊臣秀吉が1598年に死去すると、黒田長政は石田三成との対立を避けるために徳川家康に接近します。関ヶ原の戦いでは東軍として参加し、小早川秀秋との内応を図るなどして戦局に影響を与えました。この結果、彼は52万石を領する大名となり、福岡藩主として知られるようになりました。

## 結論

豊臣秀吉と黒田長政の関係は、忠誠心や戦略的協力によって築かれたものであり、長政は秀吉の天下統一事業において重要な役割を果たしました。その後も彼は徳川家康側につき、新たな時代の中で大名として成功を収めました。

豊臣秀吉と黒田長政の関係が良好だった理由は

豊臣秀吉と黒田長政の関係が良好だった理由はいくつかの重要な要素に基づいています。

## **1. 幼少期の人質経験**

黒田長政は、父である黒田官兵衛が豊臣秀吉の軍師として活躍する中、幼少期に秀吉のもとに人質として預けられました。この時期、秀吉とその正室であるねねに特に可愛がられ、良好な関係を築く基盤が形成されました。

## **2. 戦功と忠誠**

長政は、豊臣秀吉の天下統一に貢献し、特に九州平定や賤ヶ岳の戦いでの武功が評価されました。彼の忠誠心と戦略的な能力が秀吉からの信任を得る要因となり、両者の関係を強化しました。

## **3. 政治的連携**

黒田長政は、秀吉の信任を受けて重要な役割を果たしました。特に関ヶ原の戦いでは、東軍として調略を担当し、西軍に対抗するための戦略的な働きかけを行い、これが両者の結びつきをさらに強固にしました。

## **4. 家族的な絆**

両者は家族的な絆も持っており、黒田家と豊臣家との関係は相互依存的でした。黒田長政は、豊臣秀吉との関係を通じて自身や家族が重要な地位を得ることができ、このような背景が関係を良好に保つ要因となりました。

これらの要因が組み合わさり、豊臣秀吉と黒田長政は強い信頼関係を築くことができました。

黒田長政が人質として扱われていた期間はどれくらい

黒田長政は、1577年(天正5年)に人質として豊臣秀吉に預けられました。この時、彼は10歳で、父・黒田官兵衛が信長の命令に従って人質を出すことになり、長政がその役割を果たしました。彼は1579年(天正7年)に父が救出されるまでの約2年間、人質として扱われていました。

豊臣秀吉が黒田長政の処刑をためらった理由は

豊臣秀吉が黒田長政の処刑をためらった理由には、いくつかの重要な要素が存在します。

## 背景

黒田長政は、父である黒田官兵衛(黒田孝高)が織田信長に捕らえられた際、信長の命令で処刑される危機に直面しました。信長は官兵衛が裏切ったと誤解し、その息子である長政を処刑するよう秀吉に命じました。

## 秀吉のためらい

秀吉は長政の処刑を命じられたものの、実行をためらいました。このためらいの理由には以下の点が挙げられます:

- **人質としての関係**: 長政は幼少期から秀吉に人質として預けられており、秀吉とその正室であるねねとの関係が良好でした。長政は彼らに可愛がられながら育ち、この親密な関係が処刑をためらわせる要因となりました。

- **父への信頼**: 官兵衛との信頼関係も影響しており、秀吉は官兵衛が裏切っていない可能性を考慮していました。官兵衛の捕縛が誤解によるものであると知れば、長政を殺すことは不当であると感じたのです。

## 竹中半兵衛の介入

この状況下で、竹中半兵衛が登場し、長政の処刑役を申し出ました。半兵衛は機転を利かせて長政を自身の領地に匿い、別人の首を差し出すことで処刑を回避しました。この行動によって、秀吉は主命に逆らうことなく長政を救うことができました。

## 結論

豊臣秀吉が黒田長政の処刑をためらった理由は、彼自身と長政との親密な関係や官兵衛への信頼、さらには竹中半兵衛による機転によるものでした。これにより、長政は命を取り留め、その後も豊臣家に仕えることになります。

竹中半兵衛が黒田長政を救った経緯は

竹中半兵衛が黒田長政を救った経緯は、戦国時代の複雑な権力関係と人間関係に深く関わっています。以下にその詳細をまとめます。

## 背景

1578年、黒田官兵衛が有岡城に幽閉されている間、織田信長は官兵衛が裏切ったと考え、彼の息子である松寿丸(後の黒田長政)の処刑を命じました。この状況は非常に危険であり、松寿丸の命が脅かされていました。

## 竹中半兵衛の行動

1. **松寿丸の匿い**: 竹中半兵衛は、松寿丸を自身の領地で匿うことを決意しました。彼は松寿丸を自分の家臣の屋敷に隠し、信長からの発覚を防ぎました。

2. **偽首の提出**: 半兵衛は、松寿丸を守るために別人の首を信長に差し出しました。この行動は非常に危険であり、もし信長にバレれば半兵衛自身やその家族も命を落とす可能性がありました。

3. **官兵衛への信頼**: 半兵衛は官兵衛が裏切るような人物ではないと確信しており、そのために命懸けで松寿丸を守る決断を下しました。

## 結果

このようにして竹中半兵衛は松寿丸の命を救いました。その後、官兵衛は無事に救出されましたが、半兵衛は病気で亡くなってしまいました。官兵衛と長政は生涯にわたり半兵衛への感謝の念を忘れず、彼の子孫も大切に扱いました。

竹中半兵衛の行動は、忠義や義理といった戦国時代特有の価値観を象徴するものとして評価されています。

黒田長政が豊臣秀吉に仕えた理由は

黒田長政が豊臣秀吉に仕えた理由は、主に彼の家族背景と歴史的な状況に起因しています。

## **家族の影響**

黒田長政は、父である黒田官兵衛(黒田孝高)の影響を強く受けています。官兵衛は豊臣秀吉の軍師として重要な役割を果たし、その成功により長政も自然と秀吉に仕える立場となりました。長政は幼少期に人質として秀吉のもとに送られ、正室のねねに可愛がられながら成長しました。このような環境が、彼が豊臣政権に仕える動機となったのです.

## **歴史的背景**

1582年、織田信長が本能寺の変で亡くなると、豊臣秀吉が台頭する中で、長政は父と共に秀吉に仕官しました。彼は初陣を飾り、その後も数々の戦闘で功績を上げ、秀吉からの信任を得ることになります。特に、九州平定や朝鮮出兵などの重要な戦いで活躍し、豊臣家の一員としての地位を確立しました。

## **まとめ**

黒田長政が豊臣秀吉に仕えた理由は、父・官兵衛の影響や人質として育った環境、そして歴史的な戦乱の中で自身が果たすべき役割を見出したことにあります。彼は父と同様に秀吉を支え、その後の日本史にも大きな影響を与えることとなります。

朝鮮出兵での黒田長政の活躍について詳しく知りたい

朝鮮出兵での黒田長政の活躍について詳しく知りたい

黒田長政は、文禄・慶長の役(朝鮮出兵)において重要な役割を果たした日本の武将であり、特にその戦略的な才能と武勇が際立ちました。

## 朝鮮出兵の経歴

**文禄の役(1592年)**

黒田長政は、文禄元年に豊臣秀吉の命を受けて朝鮮に渡ります。彼は三番隊の主将として、約5,000人から6,000人の兵を率いて釜山に上陸しました。長政は小西行長や加藤清正とは異なる進路を取り、先鋒として進軍し、わずか21日で漢城(現在のソウル)を攻略しました。

**大同江の戦い**

6月15日には大同江の戦いが発生し、黒田軍は宗義智の軍勢が夜襲を受けているところを救援しました。この戦闘で長政は負傷しながらも奮戦し、朝鮮軍に大打撃を与えました。翌日には、敗退した朝鮮軍が放棄した平壌城を占領し、その後も黄海道や海州の制圧に成功しました。

## 戦略と戦術

黒田長政は単なる武力だけでなく、戦略家としても知られています。彼は戦闘中に敵軍の動きを読み、効果的な指揮を行いました。特に、大同江での勝利は彼の指揮能力を示すものであり、その後の日本軍の侵攻を有利に進める要因となりました。

## 戦後の影響

関ヶ原の戦い(1600年)でも活躍し、東軍として徳川家康側に立ちました。この戦いでは、黒田長政が他の大名を東軍に引き入れる調略を行い、西軍に対して決定的な勝利を収めました。その結果、彼は52万石という大封を受けて福岡藩初代藩主となりました。

黒田長政は、その生涯を通じて多くの戦闘で功績を残し、日本の歴史に名を刻む存在となりました。

黒田長政が朝鮮出兵でどのような戦略を用いたの

黒田長政は文禄・慶長の役において、朝鮮出兵の際にいくつかの戦略を駆使しました。以下にその主な戦略をまとめます。

## 1. **先鋒としての役割**

黒田長政は、文禄元年(1592年)に朝鮮に渡海し、約5,000人の軍勢を率いて先鋒として行動しました。彼は小西行長や加藤清正とは異なる進路を選び、釜山から漢城(現在のソウル)へと迅速に進撃しました。この柔軟な進軍が敵の混乱を招く要因となりました。

## 2. **連携と協力**

長政は他の将領との連携を重視し、特に平安道を担当する部隊との協力を強化しました。彼は黄海道を任され、平安道担当の部隊と連携して朝鮮王の宣祖を追撃し、開城を攻略するなど、協調した攻撃を行いました。

## 3. **防衛戦略**

明軍からの攻撃に備え、長政は主要街道を固める防衛戦略を採用しました。特に、明軍が南下してくる中で、日本軍が安定した防衛体制を築くために重要な拠点を確保しました。また、漢城会議では明軍の援軍を警戒し、戦線を縮小する決定も行いました。

## 4. **戦闘での活躍**

大同江の戦いでは、苦境にあった宗義智の軍勢を救援し、自らも負傷しながら奮闘しました。この戦闘で朝鮮軍を破り、その後平壌城を占領するなど、実際の戦闘でも重要な役割を果たしました。

## 5. **情報戦と心理的圧力**

長政は敵軍の動向を常に把握し、情報収集や心理的圧力を駆使して敵将を動揺させることにも成功しました。これにより、日本軍は優位な立場で戦闘に臨むことができました。

黒田長政のこれらの戦略的アプローチは、朝鮮出兵における日本軍の成功に寄与しました。

朝鮮出兵での黒田長政の具体的な戦闘での活躍は

黒田長政は文禄・慶長の役(朝鮮出兵)において、いくつかの重要な戦闘で活躍しました。以下にその具体的な戦闘を挙げます。

## 大同江の戦い

- **日付**: 1592年6月15日

- **概要**: 黒田長政は宗義智の軍が朝鮮軍の夜襲を受けて苦戦しているところを救援しました。少数の兵で駆けつけ、敵を散々に討ち取ることで、宗軍を全滅の危機から救いました。この戦闘では、長政自身も矢で負傷しながらも奮闘し、多くの敵を討ち取りました。

## 平壌城の占領

- **日付**: 1592年6月16日

- **概要**: 黒田長政は小西行長と共に平壌城を無血で占領しました。朝鮮側は防御を放棄し、武器を河に沈めて逃げたため、日本軍は容易に城を手に入れ、兵糧の確保にも成功しました。

## 稷山の戦い

- **日付**: 1597年9月7日

- **概要**: 慶長の役において、日本軍と明軍との間で行われた唯一の正面切った野戦です。黒田長政は自軍を指揮し、明軍と激しい戦闘を繰り広げました。この戦闘では、黒田軍が明軍を撃破し、一時的に優位に立ちましたが、最終的には両軍とも退却する結果となりました。

これらの戦闘において、黒田長政はその指揮能力と武勇によって、日本軍の勝利に大きく貢献しました。彼の活躍は後に豊臣秀吉や徳川家康から高く評価される要因となりました。

豊臣秀吉の命で朝鮮出兵に参加した他の武将は誰だったの

豊臣秀吉の命で朝鮮出兵に参加した武将には、以下のような著名な人物がいます。

## 主な武将

- **宇喜多秀家**: 秀吉の忠実な家臣で、出兵軍の一員として重要な役割を果たしました。

- **小西行長**: 出兵軍の指揮官の一人であり、特に文禄の役で活躍しました。

- **加藤清正**: 戦闘能力が高く、朝鮮出兵において非常に著名な武将です。

- **黒田長政**: 秀吉の信任を受けて多くの戦闘に参加し、戦略的な役割を担いました。

- **福島正則**: 出兵軍に加わり、重要な指揮官として知られています。

- **長宗我部元親**: 四国地方の大名で、出兵に参加しました。

- **毛利輝元**: 西国の大名として、秀吉の命令に従い出兵しました。

- **藤堂高虎**: 戦略家として知られ、出兵軍に加わりました。

- **小早川秀秋**: 出兵時に重要な役割を果たした武将です。

- **脇坂安治**: 朝鮮出兵に参加した武将の一人です。

これらの武将たちは、1592年から1598年まで続いた文禄・慶長の役で重要な役割を果たし、秀吉の命令で朝鮮半島へ渡海しました。

関ヶ原の戦いで黒田長政がどのように徳川家康を支援したの

黒田長政は関ヶ原の戦いにおいて、徳川家康を支援するために重要な役割を果たしました。彼の貢献は主に以下の点に集約されます。

## **調略と外交**

- **小早川秀秋の寝返り**: 黒田長政は、小早川秀秋を東軍に引き入れるための調略を行い、合戦当日に西軍から寝返るよう仕向けました。この動きが戦局を大きく左右しました。

- **毛利家との交渉**: 長政は吉川広家と書状のやり取りを行い、毛利家が戦に本腰を入れないよう約束させました。これにより、西軍の戦力を削ぐことに成功しました。

- **福島正則との関係**: 福島正則が東軍につくよう説得し、彼の忠誠心を確保しました。この行動は、他の武将たちにも影響を与えました。

## **戦場での活躍**

- **武勇の発揮**: 長政は戦場でも活躍し、石田三成の側近である島左近を討ち取るなど、直接的な武功も示しました。これが東軍の士気を高め、勝利に寄与しました。

## **結果と評価**

関ヶ原の戦い後、長政は52万石という大封を受けて福岡藩初代藩主となりました。彼の知略と武勇は徳川家康から高く評価され、その後も幕府において重要な地位を占めることとなりました。

黒田長政が52万石の領土を得た背景は

黒田長政が52万石の領土を得た背景には、関ヶ原の戦いでの活躍とその後の政治的な戦略が影響しています。

## 関ヶ原の戦いでの功績

黒田長政は1600年の関ヶ原の戦いにおいて、東軍に属し、勝利に大きく貢献しました。彼は特に小早川秀秋を寝返らせるなど、戦局を有利に進めるための諜略を展開し、徳川家康から高く評価されました。この戦いでの功績により、彼はもともと12万石だった所領を4倍以上に増やされ、筑前国(現在の福岡県)一国を与えられました。

## 石高の水増し

長政が受け取った52万石という石高は、実際には水増しされた数字であるとの見方があります。元々筑前を治めていた小早川秀秋の石高は30万石程度でしたが、長政は幕府への報告時に「50万石を得たい」と考え、実際以上の数字を申告したとされています。これは、家格を小早川氏と同等にするためや、自身の地位を高めるための策略だったと考えられています。

## 政治的背景

長政は豊臣秀吉や徳川家康に仕えた経験から、政治的な駆け引きにも長けていました。関ヶ原後、彼は徳川家康への忠誠を示しつつ、豊臣家との関係も維持しようとしました。このような外交的手腕も、彼が52万石という大名としての地位を確立する要因となりました。

このように、黒田長政が52万石の領土を得た背景には、戦場での功績だけでなく、その後の政治的な策略や数字操作が大きく影響しています。

黒田長政が徳川家康に味方した理由は

黒田長政が徳川家康に味方した理由は

黒田長政が徳川家康に味方した理由は、以下の要因が挙げられます。

## **1. 豊臣政権内の対立**

豊臣秀吉の死後、長政は石田三成との関係が悪化しました。三成は豊臣政権の中で実権を握っており、長政は彼との対立から家康に接近することを決意しました。

## **2. 婚姻関係の構築**

長政は、家康の養女である栄姫を新たな妻として迎えることで、家康との結びつきを強化しました。この婚姻は両者にとって重要な政略結婚であり、同盟を象徴するものでした。

## **3. 戦略的判断と調略**

関ヶ原の戦いにおいて、長政は東軍の調略を担当し、他の大名を自陣営に引き入れるために働きかけました。特に、福島正則などの武将との信頼関係を利用し、彼らが西軍に寝返らないようにすることで、家康の勝利に貢献しました。

## **4. 政治的利益**

長政が東軍に味方することで得られる政治的利益も大きな要因です。関ヶ原の戦いで東軍が勝利した際には、彼の所領が大幅に加増され、52万石という大名へと成長しました。これは彼自身と黒田家の存続・発展につながりました。

これらの要因から、黒田長政は徳川家康に味方し、その後の戦局で重要な役割を果たしました。

黒田長政が徳川家康に味方したことで得た利益は

黒田長政が徳川家康に味方したことで得た利益は、以下のように多岐にわたります。

## **1. 所領の大幅な加増**

関ヶ原の戦いでの功績により、黒田長政は所領を12万石から52万石へと増やされました。この加増は、彼の戦略的な動きと戦闘での活躍が評価された結果です。

## **2. 政略結婚による地位の強化**

長政は家康の養女である栄姫と結婚しました。この婚姻は、黒田家と徳川家との関係を強化し、政治的な影響力を高める要因となりました。

## **3. 軍事的成功と名声**

関ヶ原の戦いでは、長政は調略だけでなく戦場でも活躍し、敵将を討ち取るなどして戦局に大きく貢献しました。これにより、彼は「東軍の最大の功労者」として名を馳せました。

## **4. 徳川家への忠誠心の証明**

長政は父・官兵衛が西軍に加われば徳川家康が敗れる可能性があることを理解し、自ら東軍に加わることで家康への忠誠を示しました。この行動は、彼自身と黒田家の名誉を高める結果となりました。

## **5. 長期的な影響力**

長政はその後も江戸時代260年余続く福岡藩の初代藩主として、地域の統治や発展に寄与しました。彼の政治的手腕と軍事的功績は、黒田家の繁栄を支える基盤となりました。

これらの利益を通じて、黒田長政は徳川家との関係を深め、自身と黒田家の地位を確立しました。

黒田長政が徳川家康に近づいたきっかけは

黒田長政が徳川家康に近づいたきっかけは、主に豊臣秀吉の死後の政局の変化と、石田三成との対立によるものです。

## **背景**

1. **豊臣政権の混乱**:

秀吉の死後、豊臣家内部では権力争いが激化し、特に石田三成との対立が深刻化しました。長政は三成との折り合いが悪く、この状況を利用して家康に接近することを決意しました。

2. **家康の必要性**:

家康は豊臣政権を内部分裂させるために多くの味方を必要としており、長政の接近は彼にとっても有益でした。このため、長政は家康との同盟を結ぶことを選びました。

3. **姻戚関係の構築**:

長政は家康の養女である栄姫を新たな妻として迎え入れることで、家康との関係を強化しました。これにより、両者の結びつきがより一層深まりました。

## **関ヶ原の戦いへの影響**

長政は関ヶ原の戦いにおいて東軍(家康側)の調略を担当し、戦局を有利に進めるための重要な役割を果たしました。特に、彼は福島正則や小早川秀秋との関係を利用し、敵対勢力である西軍への寝返りを防ぐための策略を講じました。

このように、黒田長政が徳川家康に近づいた背景には、個人的な敵意や政治的な判断があり、それが後の歴史的な出来事にも大きな影響を与えました。

黒田長政が石田三成を憎んだ理由は

黒田長政が石田三成を憎んだ理由は、主に政治的な対立や誤解、そして関ヶ原の戦いにおける敵対行動に起因しています。

## **政治的立場の違い**

- **武断派と文治派の対立**: 黒田長政は武断派の大名であり、戦闘を重視する立場でした。一方、石田三成は文治派として行政や政策を重視しており、両者の間には根本的な考え方の違いが存在しました。このような立場の違いが、敵対関係を生む一因となりました。

## **朝鮮出兵における誤解**

- **誤解された行動**: 朝鮮出兵の際、長政の行動が誤解され、石田三成に対する不満が高まりました。特に、三成が関与していたとされる情報が長政に不利に働き、これが彼の敵意を助長しました。

## **関ヶ原の戦い前後の敵意**

- **襲撃計画**: 関ヶ原の戦い以前、黒田長政は福島正則や加藤清正と共に石田三成を襲撃する計画を立てました。この計画は実行には至らなかったものの、彼らの間には強い敵意が存在していたことが示されています。

## **関ヶ原の戦いでの役割**

- **東軍への参加**: 関ヶ原の戦いでは、黒田長政は徳川家康側の東軍として戦いました。彼は三成との対立を背景に、東軍に味方することを決意し、自身の行動が戦局に大きな影響を与えました。特に、小早川秀秋などを寝返らせる策謀が功を奏し、勝利へと導きました。

このように、黒田長政と石田三成との間には複雑な背景と歴史的経緯があり、それが憎しみへと発展したと言えます。

黒田長政が関ヶ原の戦いにどのような役割を果たしたか

黒田長政は関ヶ原の戦いにおいて、東軍(徳川家康軍)の勝利に決定的な役割を果たしました。彼の貢献は主に以下の二つの側面に分けられます。

## **1. 調略と外交活動**

黒田長政は、戦闘前から東軍の調略を担当し、特に毛利家や小早川秀秋との交渉を行いました。彼は吉川広家と書状を交わし、毛利勢が西軍から離反するよう働きかけました。この結果、小早川秀秋が戦闘当日に西軍を裏切り、東軍に加わることが決定的な要因となりました。長政自身も「自分の最大の貢献は知謀によって味方を増やしたこと」と述べており、その策略が勝利に繋がったことを強調しています。

## **2. 戦闘での活躍**

関ヶ原の戦い当日、長政は戦場でも重要な役割を果たしました。彼の指揮する部隊は、西軍の名将である島左近を討ち取るなど、武勇も発揮しました。これにより、東軍の優勢が決定的になり、西軍は混乱に陥りました。

## **総括**

黒田長政は関ヶ原の戦いにおいて、その知略と武勇によって東軍の勝利に大きく貢献しました。彼の調略による外交活動と戦闘での活躍は、徳川家康から高く評価され、戦後には52万石という大名としての地位を確立しました。このように、長政は日本史における重要な武将としてその名声を不朽のものとしました。

黒田長政が徳川家康に信任を得た理由は

黒田長政が徳川家康に信任を得た理由は、彼の戦略的な判断力や忠誠心、そして政治的な行動に起因しています。以下にその主な要因を示します。

## 1. **関ヶ原の戦いでの貢献**

長政は関ヶ原の戦いにおいて、東軍として重要な役割を果たしました。特に、福島正則との親しい関係を通じて、彼が石田三成側につかないことを家康に確信させたことが評価されました。この判断が実際に福島の行動にも反映され、家康に安心感を与えました。

## 2. **政略結婚**

黒田長政は、徳川家康の養女である栄姫と結婚しました。この政略結婚は、徳川家との結びつきを強化し、長政の信任を得る一因となりました。彼は以前の妻を離縁し、この結婚を通じて家康との関係を深めました。

## 3. **冷静な判断力**

長政は「怜悧冷徹」と称されるように、感情に流されず冷静に状況を判断する能力を持っていました。彼は、豊臣秀吉の死後も徳川家への忠誠を貫き、政治的な駆け引きを巧みに行いました。これにより、家康からの信頼を獲得しました。

## 4. **父・黒田官兵衛との関係**

長政は父・黒田官兵衛の影響を受けつつも、自らの判断で徳川家に尽くす姿勢を示しました。彼は父が西軍につけば家康が危機に陥る可能性を理解し、その上で忠誠心を示したことが評価されました。

## 5. **実績と評価**

長政は戦後に筑前52万石という大封を受けるなど、その実績が高く評価されました。彼の行動や判断力が功績として認められ、家康から重用される結果となりました。

これらの要因から、黒田長政は徳川家康から高い信任を受けることとなったのです。