真田信尹(さなだ のぶただ)は、日本の戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将で、真田幸隆の四男、真田昌幸の弟です。

彼は1547年に生まれ、1632年に亡くなりました。

幼名は源次郎で、後に加津野信昌とも名乗りました。

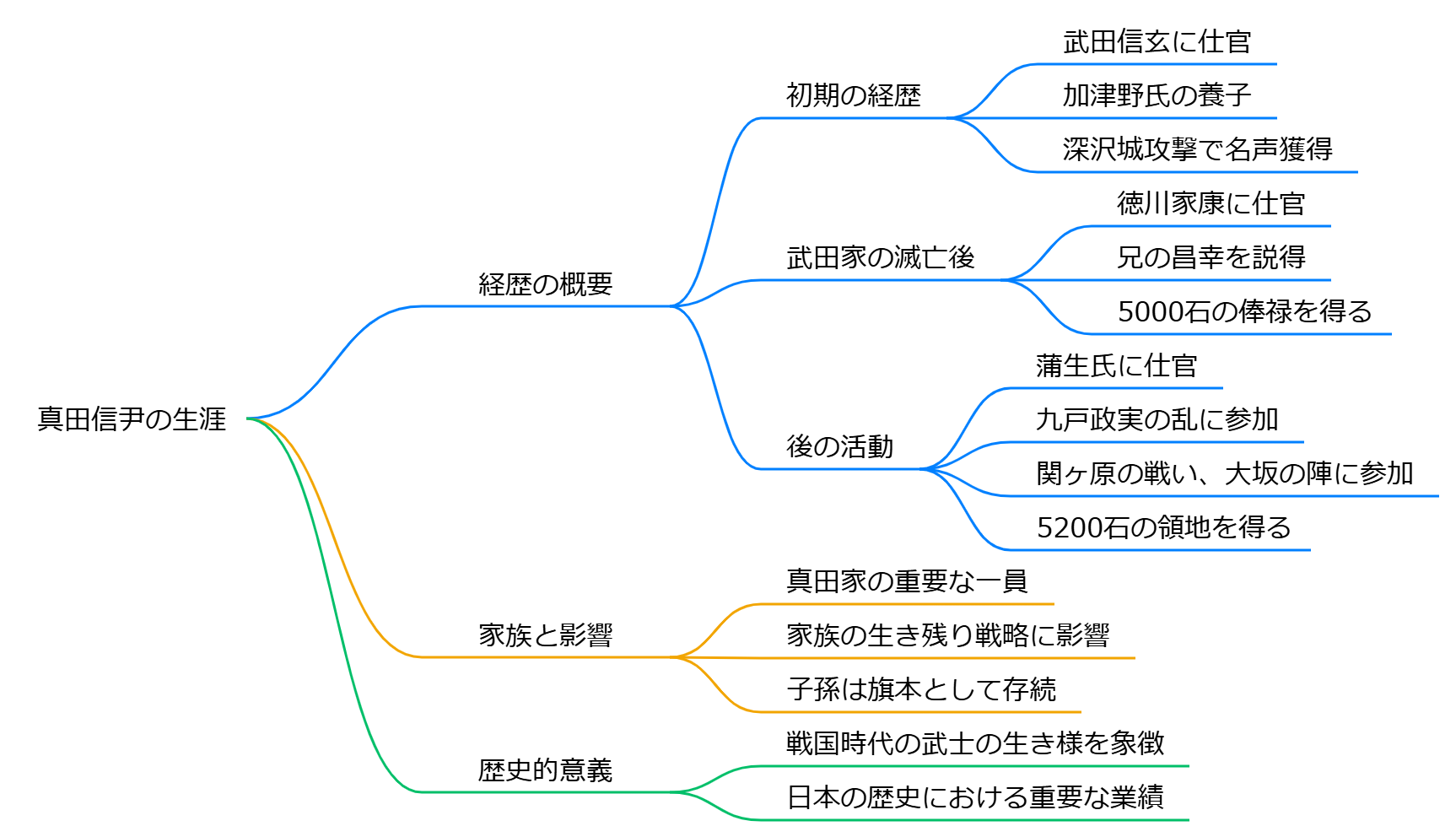

経歴の概要

初期の経歴: 信尹は武田信玄に仕官し、武田家の部将として活動しました。

彼は加津野氏の養子となり、加津野市右衛門信昌の名で知られるようになりました。

特に、1571年の深沢城攻撃で北条家の勇将、北条纲成の旗を奪ったことで名声を得ました。

武田家の滅亡後: 武田家が滅亡した後、信尹は本姓に戻り、徳川家康に仕官しました。

彼は兄の昌幸を説得して徳川家に従わせる役割を果たし、その功績により5000石の俸禄を得ましたが、後に浪人となりました。

後の活動: 信尹はその後、会津の蒲生氏に仕官し、九戸政実の乱の平定に参加しました。

さらに、関ヶ原の戦いや大坂の陣にも参加し、最終的には5200石の領地を得ました。

彼は幕臣として徳川家に仕官し、1632年に86歳で亡くなりました。

家族と影響

信尹は真田家の重要な一員であり、彼の行動は家族の生き残り戦略に大きな影響を与えました。

特に、彼が兄の昌幸を説得して徳川家に従わせたことは、真田家の存続に寄与しました。

また、彼の子孫は旗本として存続し、真田家の名を引き継いでいます。

信尹の生涯は、戦国時代の激動の中での武士の生き様を象徴するものであり、彼の業績は日本の歴史において重要な位置を占めています。

真田信尹

真田信尹

真田信尹(さなだ のぶただ)は、1547年に生まれ、1632年に86歳で没した戦国時代から江戸時代初期にかけての武将です。真田幸隆の4男で、真田昌幸の弟であり、真田信繁(幸村)の叔父にあたります。

## 経歴

- 7歳の時、兄・昌幸と共に甲府に人質として出仕しました。

- 武田信玄の命により加津野家を継ぎ、「加津野信昌」と称しました。

- 1571年、北条綱成が守る駿河・深沢城攻略で武功を挙げました。

- 1582年の武田氏滅亡後、「真田信尹」に改名し、徳川家康に仕えました。

- 昌幸と徳川家の仲介役を務め、後に旗本奉行となりました。

- 関ヶ原の戦いと大坂の陣に参加し、功績により4000石の旗本となりました。

## 人物像

信尹は、兄・昌幸とは異なる行動をとることが多く、真田家と徳川家の間で重要な役割を果たしました。大坂の陣では、家康の命により甥の真田信繁(幸村)を説得しに行くなど、複雑な立場に置かれることもありました。

## 文化的影響

NHK大河ドラマ「真田丸」では、栗原英雄が信尹を演じ、知略に長けた人物として描かれました。ドラマでは、兄・昌幸の命を受けて様々な策略に暗躍する姿が描かれています。

真田信尹は、戦国時代から江戸時代初期にかけての激動の時代を生き抜き、真田家の歴史を見守った重要な人物として評価されています。

真田信尹の墓についてもっと詳しく知りたい

真田信尹の墓は、山梨県北杜市長坂町長坂上条にある曹洞宗徳雲山龍岸寺に位置しています。龍岸寺は真田信尹の菩提寺であり、信尹が中興開基となった寺院です。

## 墓所の特徴

墓所は龍岸寺本堂の左側にある丘の途中に位置しています。複数の墓石があり、そのうち最も立派なものが信尹の墓であると推定されています。墓石には「真田隠岐守信尹」という銘が刻まれています。

## 墓所の歴史

信尹は寛永9年(1632年)5月に86歳で没し、自身の知行地でもあった龍岸寺に葬られました。伝承によると、この墓所には以下の人物も葬られているとされています:

1. 真田信尹

2. 馬場信春の娘(信尹の正室)

3. 真田幸政

4. 真田幸信

つまり、信尹を含む三代が同じ墓所に葬られていると言われています。

## 龍岸寺の特徴

龍岸寺には真田家の家紋である六連銭が寺紋として使用されています。これは信尹が寺の中興開基となったことに由来します。寺の山門や本堂にも六文銭の紋が見られます。

## 周辺の景観

墓所からは東側の山々が美しく見え、絶景を楽しむことができます。また、墓所の隣には大きな木が立っています。

真田信尹の墓所は、歴史的な価値だけでなく、周囲の静かな農村の風景も相まって、訪れる人々に深い印象を与える場所となっています。

龍岸寺はどのような歴史を持っているの

龍岸寺は1616年に創建された浄土宗の寺院で、江戸時代初期の歴史を持っています。創設者は安井三哲(源蓮社長誉三哲和尚)で、彼は囲碁打ちとして知られ、徳川家康に仕えていました。三哲は京都に屋敷を賜り、得度して僧侶となった後、この地に寺院を設立しました。

三哲の長子である渋川春海は、日本初の貞享暦を作成した天文学者であり、幕府の初代天文方としても知られています。春海が江戸に移住した1684年頃、この屋敷が本格的な寺院として整備され、以降330年以上にわたり寺院としての役割を果たしています。

近年では、龍岸寺は伝統的な宗教活動だけでなく、新しい試みも行っています。「一緒にツクろう 新しいお寺のかたち」というキャッチコピーのもと、アイドルライブや仏教カフェなど、多様なイベントを通じて現代の人々との接点を増やしています。

信尹公が徳川家康に仕えた理由は

真田信尹(信輔)が徳川家康に仕えた理由は、主に以下の要因によるものです。

## 武田氏滅亡後の選択

1582年、武田氏が滅亡した後、信尹は生き残りを図るために新たな主君を求めました。彼は武田家の一員としての立場を失い、早期に徳川家康に仕官することで、安定した地位を確保しようとしました。

## 兄・昌幸との関係

信尹は、兄である真田昌幸と共に行動し、昌幸が徳川家に仕官する際の斡旋役を果たしました。彼は昌幸と徳川家との仲介役を務め、これにより一族の存続と発展を図りました。

## 政治的な生き残り策

信尹は、戦国時代の混乱の中で柔軟な判断力を持ち、新しい時代に適応する能力がありました。彼は徳川家に仕官することで、自らの地位を高めるとともに、真田家の名声を維持するための戦略を練りました。

## 徳川家との関係構築

信尹は、徳川家の旗本奉行として関ヶ原や大阪の陣にも参加し、その功績によって地位を向上させました。彼は最終的に千石の加増を受けるなど、徳川家との関係を強化しました。

これらの要因から、信尹は徳川家康に仕える道を選び、その結果として真田家の名声と影響力を保持することができました。

龍岸寺の六連銭と武田菱の家紋はどのように使われているの

龍岸寺の**六連銭**と**武田菱**は、それぞれ特定の歴史的背景と文化的意義を持ち、寺院や地域社会で重要な役割を果たしています。

## 六連銭の使用

六連銭は、真田家の家紋として広く知られていますが、龍岸寺ではこの紋章が寺紋としても使われています。龍岸寺は真田信尹の菩提寺であり、彼の時代に六連銭が寺紋として採用されました。この家紋は、仏教的な意味合いを持ち、特に死者が三途の川を渡る際の渡し賃として象徴されることから、信仰や戦士たちの覚悟を表しています。

## 武田菱の使用

武田菱は武田家の象徴であり、四つの菱形が組み合わさったデザインです。この家紋は、武田信玄によって広まり、武田家のアイデンティティを強調するものとして使用されました。龍岸寺では、本堂の屋根に六連銭と並んで武田菱があしらわれており、歴史的なつながりを示しています。武田菱は、清和源氏義光流に由来し、日本の古代から使用されている文様であり、多くの武将や大名によって採用されてきました。

## まとめ

- **六連銭**: 真田家に由来し、龍岸寺では寺紋として使用されている。仏教的な意味合いを持つ。

- **武田菱**: 武田家の象徴であり、歴史的背景から地域文化に深く根付いている。

これら二つの家紋は、日本の歴史や文化を反映する重要なシンボルとなっています。

龍岸寺の周辺にはどんな名所があるの

龍岸寺の周辺には多くの観光名所があります。以下に主なスポットを紹介します。

## 名所一覧

- **梅小路公園**

龍岸寺から徒歩約20分の距離にあり、広大な自然を楽しむことができる公園です。散策やピクニックに最適です。

- **東本願寺・西本願寺**

龍岸寺の近くに位置し、歴史的な価値のある寺院です。両方とも重要文化財に指定されています。

- **京都水族館**

梅小路公園の近くにあり、家族連れに人気のスポットです。多様な海洋生物を観察できます。

- **京都鉄道博物館**

龍岸寺から徒歩圏内にあり、鉄道ファンにはたまらない展示が揃っています。実際の列車を見学することができます。

これらの名所は、龍岸寺を訪れた際に合わせて楽しむことができるスポットです。

信尹公が亡くなった際の状況は

近衛信尹(このえ のぶただ)は、江戸時代初期の公卿であり、慶長19年11月25日(1614年12月25日)に亡くなりました。彼の死因は、大酒による病とされています。享年は50歳でした。

**背景と死の状況**

信尹は、豊臣秀吉との関係が複雑で、特に秀次の関白就任に反対したことで公家社会から孤立し、精神的な苦悩を抱えていました。1592年には朝鮮出兵に参加しようとしましたが、後陽成天皇からの勅書によってその計画は阻止されました。その後、彼は大酒を原因とする病に罹り、健康状態は悪化していきました。

彼の死後、信尹には庶子しかいなかったため、後陽成天皇の第4皇子を養嗣子として迎え入れ、近衛信尋と名乗らせました。信尹は京都の東福寺に葬られました。

このように、信尹の死は彼の政治的な葛藤や健康問題が影響した結果であり、その影響は近衛家にも及びました。

真田信尹の生涯についてもっと知りたい

真田信尹(さなだ のぶただ)は、戦国時代の日本において重要な役割を果たした武将であり、真田幸隆の四男として1547年に生まれました。彼の生涯は、武田家の滅亡から始まり、さまざまな大名家に仕官しながら真田家の存続に尽力したものです。

## 生涯の概要

### **武田家での活動**

信尹は幼少期から武田信玄に仕え、槍奉行として活動しました。彼は加津野市右衛門尉信昌と名乗り、武田勝頼の配下として数々の戦功を挙げました。特に1571年には北条綱成が守る深沢城を陥落させるなど、大きな武功を残しました。

### **武田家滅亡後**

1582年、甲州征伐によって武田家が滅亡すると、信尹は真田姓に復姓し、「信尹」と改名します。その後、彼は北条氏に仕官し、さらに徳川家康に仕えることになります。特に兄・昌幸が徳川方に寝返る際には仲介役を務めました。

### **蒲生氏郷への仕官と再び徳川へ**

信尹は一時的に会津の蒲生氏郷に仕官しますが、氏郷の死後、お家騒動が起こり失職します。その後、慶長3年(1598年)に再び徳川家康に仕官し、4000石を与えられます。

### **大坂の陣とその後**

大坂の陣では、甥である真田信繁(幸村)の説得役として出向きましたが、信繁には拒否される結果となりました。彼はまた、信繁の首実検を担当したとも伝えられています。信尹はその後も幕臣として活動し続け、1632年に86歳で亡くなりました。

## まとめ

- **生年**: 1547年

- **死去**: 1632年

- **主な活動**: 武田家で槍奉行として活躍、その後北条氏や徳川家に仕官。

- **子孫**: 旗本として明治維新まで存続。

真田信尹は、生涯を通じて真田家の存続を支えた重要な人物であり、その巧妙な生存戦略と情報収集能力は高く評価されています。

真田信尹の生涯についてもっと知りたい

真田信尹(さなだ のぶただ)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した日本の武将で、真田家の一員です。彼は1547年に生まれ、1632年に没しました。

## 生い立ちと初期の経歴

信尹は真田幸隆の四男であり、兄には真田昌幸がいます。幼少期から武田家に仕官し、武田信玄のもとで武将としての訓練を受けました。彼は「加津野市右衛門」と名乗り、後に真田姓に復姓します。

## 武田家滅亡後の動向

1582年に武田家が滅亡すると、信尹は早々に徳川家康に仕官しました。この際、兄・昌幸が家康に属することを仲介したのも信尹でした。その後、彼は北条氏や蒲生氏郷にも仕官しましたが、最終的には再び徳川家に戻ります。

## 戦功と役職

信尹は関ヶ原の戦いや大坂の陣など、多くの戦闘に参加し、その功績から石高が増加しました。特に、大坂の陣では甥である真田信繁(幸村)を説得する役割を担ったとされていますが、信繁はこれを拒否しました。彼は幕臣として徳川家に仕え続け、最終的には5200石を領有する旗本となりました。

## 晩年と子孫

晩年には幕臣として安定した地位を築き、1632年に病死しました。享年86歳で、彼の墓所は山梨県北杜市の龍岸寺にあります。信尹の子孫は旗本として明治維新まで存続し、その中には越前松平氏などにも仕えた家系がありました。

## まとめ

- **生年**: 1547年

- **没年**: 1632年

- **主な業績**: 武田家滅亡後の徳川家への仕官、大坂の陣での重要な役割。

- **子孫**: 幕府に仕え続けた旗本として存続。

真田信尹は、戦国時代という混乱した時代を生き抜き、その知恵と戦略によって真田家を存続させた重要な人物です。

真田信尹が会津の蒲生氏郷に仕えた経緯は

真田信尹が会津の蒲生氏郷に仕えた経緯は、彼の戦国時代における複雑な立場と戦略的な選択によるものです。

## 背景

真田信尹(1547年頃 - 1632年)は、真田昌幸の弟であり、武田家の家臣として成長しました。武田氏が滅亡した1582年以降、信尹は徳川家康に仕官しますが、後に一時的に家康を離れます。この時期、彼は池田輝政を介して蒲生氏郷に仕官することになります。

## 蒲生氏郷との関係

信尹が蒲生氏郷に仕えた理由は、氏郷が当時の有力な大名であり、信尹が新たな機会を求めていたためです。蒲生家には以前の同僚も仕官しており、信尹は天正19年(1591年)の九戸政実の乱平定戦にも参加しています。しかし、文禄4年(1595年)に氏郷が急死すると、蒲生家内でお家騒動が発生し、結果的に蒲生家は大幅に減封されました。このため信尹は失職し、再び徳川家へ戻ることになります。

## まとめ

真田信尹が蒲生氏郷に仕えた経緯は、彼の戦国時代における生存戦略や新たな機会を求めた結果であり、その後の徳川家への復帰につながりました。彼の行動は当時の不安定な政治情勢を反映しており、真田家の存続に寄与する重要な選択であったと言えます。

真田信尹が大坂の陣でどのような役割を果たしたか

真田信尹(さなだのぶただ)は、大坂の陣において重要な役割を果たしました。彼は主に徳川家康の側で活動し、特に甥である真田幸村(信繁)との関係が注目されます。

## 大坂冬の陣での活動

- **徳川軍としての従軍**: 信尹は大坂冬の陣に従軍し、徳川家康の配下として豊臣方に対抗しました。

- **幸村への説得**: 彼は幸村に対して、徳川側に寝返るよう説得しました。最初は「信州のうち三万石」を与えると提案しましたが、幸村はこれを拒否し、さらに「信州一国」を約束されても同様に断りました。幸村は忠義を重んじ、豊臣家に仕えることを選びました。

## 大坂夏の陣での役割

- **再度の説得**: 夏の陣でも信尹は幸村を再度説得しようとしましたが、幸村は変わらず拒絶しました。この時、信尹は「この上はいたしかたがない」と述べ、幸村との別れを受け入れました。

- **首実検への参加**: 大坂夏の陣では、信尹は幸村の首実検にも立ち会い、その戦いの終息を見届けました。

## 結果と影響

信尹は大坂の陣を通じて徳川家に仕え続け、その後も武将として名を馳せました。彼の行動は、戦国時代における家族間の忠誠心や戦略的選択を象徴するものとなり、真田家の名声を後世に伝える一因となりました。

真田信尹が加津野氏を継いだ理由は

真田信尹が加津野氏を継いだ理由は、主に以下の2つの要因に起因しています。

## 1. 後継者不足

加津野氏の当主である加津野次郎右衛門尉が長篠の戦いで討死したことにより、彼には直系の跡継ぎがいなかったため、信尹がその役割を引き受けることになりました。この状況は、武田勝頼からの承認を受け、信尹の嫡男である真田出羽が加津野家の跡継ぎとして認められる契機となりました。

## 2. 養子縁組と家族の約束

信尹は元々、武田家の重臣である加津野昌春(信尹の名でも知られる)の養子として、加津野家との関係を深めていました。昌春は生前に出羽に加津野の息女を嫁がせる約束をしていたため、この約束も信尹が家督を継ぐ背景に影響を与えました。

これらの要因から、真田信尹は加津野氏を継承することになったとされています。

真田信尹と昌幸の関係についてもっと知りたい

真田信尹が徳川家康に仕えた理由は

真田信尹が徳川家康に仕えた理由は

真田信尹が徳川家康に仕えた理由は、主に以下のような要因によるものです。

## 1. 家族の結束と忠誠心

真田信尹は真田昌幸の弟であり、真田幸村の叔父にあたります。彼は家族の一員として、真田家の存続を図るために徳川家に仕官しました。この時期、真田家は武田氏滅亡後の混乱に直面しており、信尹は家族や一族を守るために徳川との関係を強化する必要がありました。

## 2. 徳川家との交渉役

信尹は徳川家と真田家の間で交渉を行う役割を担っていました。特に、大坂の陣では、家康が真田幸村を自軍に引き入れようとした際、信尹が使者として選ばれました。彼は幸村に対し、徳川への同心を促し、条件として信濃の土地を与えることを提案しましたが、幸村はこれを断りました。

## 3. 生存戦略

信尹は、戦国時代の激しい状況下で生き残るためには徳川家に仕えることが最善であると判断しました。彼は早い段階から徳川家に仕官し、その後も幕臣として活動を続けました。この選択によって、彼自身とその子孫は安定した地位を得ることができました。

このように、真田信尹が徳川家康に仕えた背景には、家族の結束、交渉役としての役割、生存戦略が大きく影響しています。

真田信尹が家康に仕えた際の具体的な使命は

真田信尹(信昌)が徳川家康に仕えた際の具体的な使命は、主に以下のような活動に集約されます。

## **家康との関係構築**

- **仲介役**: 信尹は、武田氏滅亡後にいち早く家康に仕官し、兄の真田昌幸が家康に属する際の仲介役を果たしました。この重要な役割を通じて、真田家と徳川家との関係を築くことに貢献しました。

## **情報収集と調略**

- **情報伝達**: 信尹は、昌幸と徳川との関係を調整するために、両者の間で情報を伝達する役割も担いました。特に、昌幸が上杉方に転向する際の調整や、信繁(幸村)を説得するための使者としても派遣されていますが、信繁はこの提案を拒否しました。

- **諜報活動**: 彼は他国の情報収集にも従事し、真田家の存続戦略の一環として、さまざまな大名家との連携を模索しました。

## **戦場での活動**

- **合戦参加**: 信尹は関ヶ原の戦い(1600年)や大坂の陣(1614年~1615年)にも参加し、家康の命令で軍使として活動しました。これらの戦闘で功績を上げ、後に加増されるなど、実績を残しています。

## **幕臣としての貢献**

- **幕臣としての役割**: 大坂の陣後も信尹は幕臣として徳川家に仕え続け、その後も真田家の名声を高めるために貢献しました。彼の子孫は明治維新まで続き、その中には多くの旗本が含まれています。

信尹はその生涯を通じて、真田家と徳川家との間で重要な役割を果たしながら、自身と家族の生存戦略を巧みに展開した武将でした。

真田信尹が家康に仕えた理由と幸村が家康に仕えた理由は同じか

真田信尹と真田幸村が徳川家康に仕えた理由は異なります。

## 真田信尹の理由

真田信尹は、主に**生き残り戦略**として徳川家康に仕えました。彼は武田家滅亡後、早い段階から徳川に仕官し、家康からの信頼を得て1万石を与えられました。信尹は、兄・昌幸と異なり、北条や徳川の下で活躍し、真田家の存続を図るために行動しました。彼は一度徳川から離れたものの、再び仕官し、家康から重用されることで真田家の利益を追求しました。

## 真田幸村の理由

一方で、真田幸村(信繁)は**忠義心**から豊臣家に仕え、徳川家康に対抗しました。彼は関ヶ原の戦いで家康に敵対し、その後も豊臣秀頼のために戦うことを選びました。幸村は家康からの誘いを何度も拒否し、「たとえ天下に天下を添えてくだされようとも、秀頼様にそむくような不義はできない」と述べるなど、忠義を重んじる姿勢が強く表れています。

## 結論

このように、真田信尹は生存戦略として徳川に仕えたのに対し、真田幸村は忠義心から豊臣方に留まりました。したがって、二人が家康に仕えた理由は根本的に異なります。

真田信尹が家康に仕えたことでどのような影響があったか

真田信尹が徳川家康に仕えたことは、彼自身のキャリアだけでなく、真田家全体に対しても重要な影響を及ぼしました。以下にその影響をまとめます。

## 信尹の仕官と真田家の戦略

**生き残り戦略**

信尹は、兄の真田昌幸や信繁(幸村)とは異なり、徳川家に仕えることで真田家の生き残りを図りました。彼は、北条氏からの圧力が強まる中で、徳川家康に仕官することが得策であると判断し、昌幸の仕官を取り持ったと言われています。この決断は、真田家が反徳川派と親徳川派に分かれていた中での重要な選択でした。

**地位と所領の増加**

信尹は最初5,000石を与えられ、その後1万石まで加増されましたが、最終的には再び出奔し、蒲生氏郷に仕官しました。彼は後に再度徳川家に戻り、4000石を与えられました。このように、信尹は徳川家から高く評価されていたことが伺えます。

## 戦争への関与と影響

**関ヶ原合戦と大坂の陣**

信尹は関ヶ原合戦や大坂冬の陣で重要な役割を果たしました。彼は徳川軍に参加し、その後も幕臣として活躍しました。特に、大坂の陣では幸村との間で仲介役を果たし、両者の間の緊張を和らげようと努めましたが、最終的には幸村が拒絶したため、その意図は達成されませんでした。

## 家康との関係

**信尹の評価**

家康は信尹の能力を高く評価しており、彼を重用しました。信尹が再び徳川家に戻ることを許したことからも、家康が彼を信頼していたことがわかります。また、信尹は真田家と徳川家との間で情報収集や交渉を行う役割を担い、その結果として真田家の立場を強化する手助けとなりました。

## 結論

真田信尹が徳川家康に仕えたことは、彼自身の政治的・軍事的なキャリアだけでなく、真田家全体にとっても重要な意味を持ちました。彼の行動は、真田家の生き残り戦略や内部対立への対応に大きな影響を与え、その後の歴史にも影響を及ぼす結果となりました。

真田信尹が家康に仕えた際の他の武将の反応は

真田信尹が徳川家康に仕えた際の他の武将の反応は、特に真田幸村との関係において顕著でした。信尹は家康からの命を受け、幸村に対して同心を促す役割を果たしましたが、その反応は非常に厳しいものでした。

## 幸村との対話

信尹は、家康が幸村を引き入れようとした際の使者として、彼に「徳川に同心すれば信州の三万石を与える」と提案しました。しかし、幸村はこれを拒否し、「私は関ヶ原の役で家康公の敵となり、高野山に入って命をつないできた」と述べ、忠義を重んじる姿勢を示しました。彼は「約束を違えてそちらに味方することはできません」と明言し、信尹を追い返しました。

## 他の武将の反応

幸村の兄である真田信幸は、病気を理由に戦いから離れ、弟との対決を避けました。このような行動は、家族間の忠誠心や感情的な葛藤が影響していたと考えられます。また、信尹が家康に仕えている間も、彼自身が生き残り戦略として別行動をとることが多かったため、他の武将たちからは疑念や警戒感があった可能性があります。

## 結論

真田信尹が徳川家康に仕えた際には、彼自身の立場や真田家内の複雑な関係が影響し、多くの武将たちとの間で緊張感や疑念が生じていました。特に幸村との関係は象徴的であり、彼ら兄弟間の忠誠心や価値観の違いが浮き彫りになっています。

真田信尹が家康に仕えた理由とその後の行動はどう関係

真田信尹が徳川家康に仕えた理由とその後の行動は、彼の政治的立場や家族関係に密接に関連しています。

## 仕官の理由

**生存戦略**

真田信尹は、武田家の滅亡後、真田家の存続を図るために徳川家に仕官しました。彼は、早くから徳川家と関係を築き、信濃における知行を得ることで、真田家の立場を強化しようとしました。特に、関ヶ原の戦いでの敗北後、豊臣方として生き残るためには、徳川家との連携が不可欠だったと考えられます。

## 徳川家との関係

**交渉役としての役割**

信尹は、徳川家と真田家の間で交渉を行う重要な役割を果たしました。特に、大坂の陣では、幸村(信繁)を徳川側に引き入れるための使者として派遣されました。彼は家康から「信州三万石」を与える提案を持参しましたが、幸村はこれを拒否し、忠義を貫く姿勢を示しました。この時、信尹は単なる使者ではなく、真田家の意向を伝える重要な存在でした。

## 幸村との対立

**忠義と誇り**

信尹が幸村に対して行った説得は、結果的に失敗に終わりましたが、この出来事は真田家内の忠義心や誇りを浮き彫りにしました。幸村は豊臣家への忠誠を守るため、どんな条件でも徳川側には寝返らないと明言しています。このことからも、信尹が家康に仕えたことが真田家内での忠誠心や立場に影響を与えていたことがわかります.

## 結論

真田信尹が徳川家康に仕えた背景には、生存戦略や政治的な立場があり、その後の行動は彼自身の役割や家族との関係性によって大きく影響されました。特に、大坂の陣での幸村との対立は、忠義心と誇りが交錯する複雑な状況を反映しています。

真田信尹が武田信玄の薫陶を受けた具体的な経験は

真田信尹が武田信玄の薫陶を受けた具体的な経験は

真田信尹が武田信玄の薫陶を受けた具体的な経験については、彼の幼少期における人質生活が重要な要素です。

## 人質としての生活

真田信尹は、父・真田幸隆が武田信玄に臣従した際、兄の真田昌幸と共に人質として武田家に送られました。この人質生活は、信尹が武田家の中で育成される重要な機会となりました。彼は武田信玄の元で、戦略や戦術を学びながら成長しました。

## 武田家での教育

武田家では、人質として送られた若者たちを将来の幹部候補として育成する方針がありました。信尹もその一環として、武田信玄から直接的な指導を受け、武士としての資質やリーダーシップを養いました。このような環境で育ったことは、彼の後の軍事活動や指揮能力に大きく寄与しました。

## 信玄との関係

信尹は、武田信玄に気に入られ、加津野氏の名跡を継ぐことになりました。これは、彼が武田家内で高く評価されていた証拠でもあります。信尹は武田家の戦略や方針を身につけることで、後に真田家を支える重要な役割を果たすことになります。

このように、真田信尹は武田信玄の薫陶を受けることで、多くの経験と知識を得て、将来の武将として成長していったと言えます。

真田信尹が加津野氏を継いだ理由は

真田信尹が加津野氏を継いだ理由は、主に以下の2点に起因しています。

1. **跡継ぎの不在**: 加津野氏の当主である加津野次郎右衛門尉が長篠の戦いで戦死した際、彼には跡継ぎがいなかったため、家督を継ぐ必要が生じました。

2. **武田信玄の命令**: 信尹は元々、武田信玄の命令により加津野昌世の養子となり、名門・加津野氏の名跡を受け継ぐことになりました。この養子縁組は、武田家と加津野家との関係を強化するものでした。

これらの要因により、真田信尹は加津野氏を継承し、その後も武田家の家臣として活動を続けました。

真田信尹が北条綱成の旗指物を奪った戦いについてもっと知りたい

真田信尹が北条綱成の旗指物を奪った戦いについて、以下のようにまとめられます。

## 背景

真田信尹は、元亀2年(1571年)に北条綱成が守る深沢城を攻撃した武田軍の一員として活躍しました。この戦いは、武田信玄の指揮の下で行われ、信尹はその際に北条綱成の象徴的な旗指物である「地黄八幡」を奪ったとされています。この旗は、朽葉色に染められた6尺9寸(約2メートル)の大きさで、「八幡」と書かれており、北条綱成の出陣を意味していました.

## 戦闘の詳細

深沢城の攻撃は、武田軍が北条氏に対抗するために重要な戦略として位置づけられていました。信尹はこの攻撃において、北条軍との接触を持ち、激しい戦闘が繰り広げられました。最終的に、武田軍は深沢城を攻略し、北条綱成の旗指物を奪取することに成功しました.

## 旗指物の奪取

奪取された「地黄八幡」の旗指物は、北条綱成が逃げる際に城内に残されていたとされることもあります。この状況は、彼が非常に困難な状況に追い込まれていたことを示しています。武田信玄はこの旗を拾い上げ、「北条綱成の武勇にあやかりなさい」と命じたと伝えられています.

## 戦後の影響

この戦いは、武田氏が関東での支配を強化するための重要な一歩となりました。また、真田信尹自身もこの戦闘を通じて名声を高め、その後の彼の軍事的キャリアにも影響を与えました。彼は後に徳川家康に仕官し、多くの戦闘で活躍することになります.

このように、真田信尹による北条綱成の旗指物奪取は、戦国時代の重要な出来事として位置づけられています。

真田信尹が徳川家に仕えた後、どのような役割を果たしたか

真田信尹(信昌)は、徳川家に仕官した後、さまざまな重要な役割を果たしました。以下にその主な活動をまとめます。

## 徳川家への仕官

- **早期の仕官**: 信尹は天正10年(1582年)の武田家滅亡後、すぐに徳川家康に仕官しました。彼は兄の真田昌幸が家康に属する際の仲介役を務め、この関係を強化しました。

## 大坂の陣での活動

- **幸村との交渉**: 大坂の陣では、信尹は甥である真田幸村(信繁)を説得するために使者として派遣されました。家康は信尹を通じて、幸村に対して信濃に十万石を与える条件で寝返りを促しましたが、幸村はこれを断りました。

- **戦闘への参加**: 信尹は大坂の陣においても徳川軍として戦闘に参加し、家康と豊臣家との対立の中で重要な役割を果たしました。特に冬の陣では、真田丸での幸村の活躍が注目されており、信尹もその背景で動いていました。

## 政治的な影響

- **仲介役としての役割**: 信尹は昌幸と徳川家との関係を維持するための仲介役としても活動し、特に昌幸が豊臣方と関係を持つ際には、その調整役として重要でした。

## 結論

真田信尹は、徳川家に仕官した後も多くの重要な役割を果たし、特に大坂の陣では幸村との交渉や戦闘への参加を通じて、戦国時代から江戸時代への移行期における政治的な影響力を保持しました。彼の活動は真田家全体の存続にも寄与し、その後の歴史にも大きな影響を与えました。

真田信尹が大坂の陣でどのような役割を果たしたか

真田信尹(さなだのぶただ)は、大坂の陣において重要な役割を果たしました。彼は真田昌幸の弟であり、真田幸村の叔父にあたります。以下に、彼の具体的な活動について説明します。

## 大坂冬の陣

- **徳川軍からの使者**: 信尹は、徳川家康からの命を受けて、甥の真田幸村に接触しました。家康は幸村を自軍に引き入れようと考え、信尹を使者として派遣しました。

- **説得の試み**: 信尹は、幸村に対して「信州内で三万石を与える」との条件で徳川軍に同心するよう説得しましたが、幸村はこれを拒否しました。彼は「秀頼公に仕えることが最も大切であり、約束を違えることはできない」と述べました。

- **再度の交渉**: 幸村が拒否した後、家康は信尹に再び幸村のもとへ行かせ、「今度は信州一国を与える」と提案させましたが、幸村は再度断固として拒否し、「私は討ち死にを覚悟している」と告げました。

## 大坂夏の陣

- **戦闘への参加**: 信尹は夏の陣にも従軍し、戦闘に参加しました。特に、幸村が討たれる際にはその場に立ち会い、彼の首実検にも関与したとされています。

## 結論

真田信尹は、大坂の陣で徳川側として活動し、甥である真田幸村を自軍に引き入れようと尽力しましたが、幸村の強い意志によってその試みは失敗に終わりました。彼は戦闘にも参加し、豊臣方との関係性から複雑な立場であったことが伺えます。